我不算一個特別喜歡說話的人,雖然這句話若讓我小學班導聽見了,肯定會氣得跳腳!我當年可是破壞課堂秩序的壞分子,被導師在家庭聯絡簿上標注「全班最愛講話」的調皮傢伙,老師為了壓制我頑強的說話慾,有一整個學期,把我從班上最後一排調到第一排的最中間,以便就近控管。

那時才九歲、十歲吧,哪來的那麼多話想說呢?難道我從小就覺得上課很無聊,或是從小就喜歡跟別人分享我對世界的看法?但為何忽有一日,那股說話的衝動又突然消失了?

那樣的失語症比較像青春期的副作用,懶得和世界溝通,因此也懶得和外界說話,房間裡的搖滾唱片和武俠小說成了我的盟軍,一聲令下,就把整個世界隔絕在外。寡言的狀態並未隨著進入大學解除升學壓力而改變太多,我在日記本中叮嚀自己「記得多跟班上的人往來」。

波赫士曾經說過:「所有的言詞都需要一種共同的經驗。」而所有的人際關係,也都需要從言詞開始。

我這樣一個不愛說話的人(工作夥伴都知道,急事再打電話,聯絡請用 email),卻因作家通常得斜槓加上演說者的職場慣例,進而增加收入來源的實用目的,如今在各種場合針對各式主題發表演說,竟然成為我主要的工作項目之一。即便每回演說過後,總有一種能量被榨乾了,全身細胞必須重新活化的感覺。

面對不同的聽眾,自然得擬定不同的演說策略,有的可以單刀直入,有的適合旁敲側擊;有些宜嚴肅端莊,有些可添加笑料。凡事熟能生巧,現在多數的場面我大概都能應付得宜,不過,給國中生演講倒是頭一遭。

是的,國中生,漂流在小孩與少年這兩個次元間,身分混沌不明,身體也如黏土般尚待捏塑的奇特生物。人生這部漫長的電影中(所以說,電影是一門剪輯的藝術),我倒也紮紮實實地扮演過三年國中生,我知道,和他們過招會有多棘手。

那帖演講的邀約是從出版社業務部門轉發過來,信中表示:是一所位在台南科學園區的實驗中學,講題不拘,可從我擅長的書寫內容延伸出去,不妨當作一次和莘莘學子的輕鬆分享。猶記得學生時代,我最怕聽到校外人士無趣的演講,一旦我答應了,最好要有把握不會浪費他們人生中的兩個小時。

可是「台南」與「實驗」這兩組字加起來,對我造成一種非去不可的誘因,我小學讀的就是台南某所實驗國小,校園裡那種比較開放的學習環境,以及家長費盡心思把小孩送進實驗室裡,盼望他未來能長出不同模樣的殷切之情,我好像都能感同身受。那週一上午,我依約搭上南下的高鐵。

北部仍陰陰鬱鬱的雨天,一過濁水溪就放晴了,一早老媽就傳 LINE 過來說:「台南會出太陽,很熱哦!」我昨夜很晚才上的床,每週日的夜班 DJ 是我固定的工作,從酒吧騎 YouBike 回家,時間通常已經很晚了。我在高鐵上睡眼惺忪地複習演講的內容,講題訂為:成為理想中的自己,一個九〇年代青年的樂與路。

成為理想中的自己,頗像心靈作家或勵志演說家會使用的題目,然而,若有機會跟年少時的我討論目前我的生活狀態與活過的這段人生,就我對他的瞭解,他應該會說:「不差,還行啦!」或許再加句:「你應該更用心保養自己的牙齒。」

學校派司機來接,我第一次被載入南科,炙熱的冬陽,曬得工廠屋頂蒸氣般飄離原有的輪廓,那金屬色澤的嘉南平原,乍看像是少了仙人掌的亞利桑那州。司機請我先到圖書館休息,我看見自己幾本著作被陳列在門口的小桌上,我拿起一本,發現扉頁印著赭紅色的圖書館館藏章,這時,身後傳來一聲字正腔圓的:陳老師!

不用說,那肯定是圖書館主任來打招呼了,她說等等聽講的是國二及國三生,等這節課結束後,同學會到大禮堂集合,而今天晨讀時,她先列印了一篇我寫過的文章當作教材,文章末端有個欄位是「讀完這篇,想問講師的一個問題」。

「趁演講還沒開始,」老師說,「你不妨先讀讀同學們的問題,他們也可能會直接用舉手發問的。」我接來那疊講義,老師選讀的文章叫作〈單車上的春風少年兄〉,是我發表過的一篇短文,梳理國中的記憶,故事中有個主角叫阿水,是當時我班上最好的朋友,他用林強的歌來教我講台語。我留意到,講義上還印了一張林強的照片。

禮堂裡坐滿了精力過剩的國中生,吱吱喳喳的,幾百個人一同睜大眼睛好奇地望著你,看你有什麼能耐讓我們安靜下來。和他們說話,就像在菜市場裡打仗,而校長與主任坐在前排,只能愛莫能助地對我笑笑,意思應該是說:你看!這就是我們要面對的日常。

不過座位間,總會有幾個好像對你這個人、對你講話的內容稍微感興趣的聽眾,他們會用表情和肢體動作適時給予一些回饋。經驗法則是,如果有辦法讓場子裡的一兩個人專心聽你說話,那種專心就可能會擴散。

談話之外,我播放了少年時期一天到晚關在房門裡聽的、屬於我的「台北三部曲」:林強的〈向前走〉、伍佰的〈樓仔厝〉、李宗盛和林強合唱的〈台北孤兒〉。只不過,「聽人講啥米好康的攏在那」的年代早已隨著全國性的經濟蕭條而逝去了,高鐵的建置也讓來回南北兩地變得更迅捷,北漂,似乎不再是那麼的必要。

相較於站在台上演講的我,同學們顯然對文章裡的阿水更感興趣,我猜測,一來他們的年紀正是我文章裡的年紀,身邊或許也有一兩個「阿水」,再者,在他們身處的這個網路時代,一個人是要如何和另一個人徹底失聯呢?

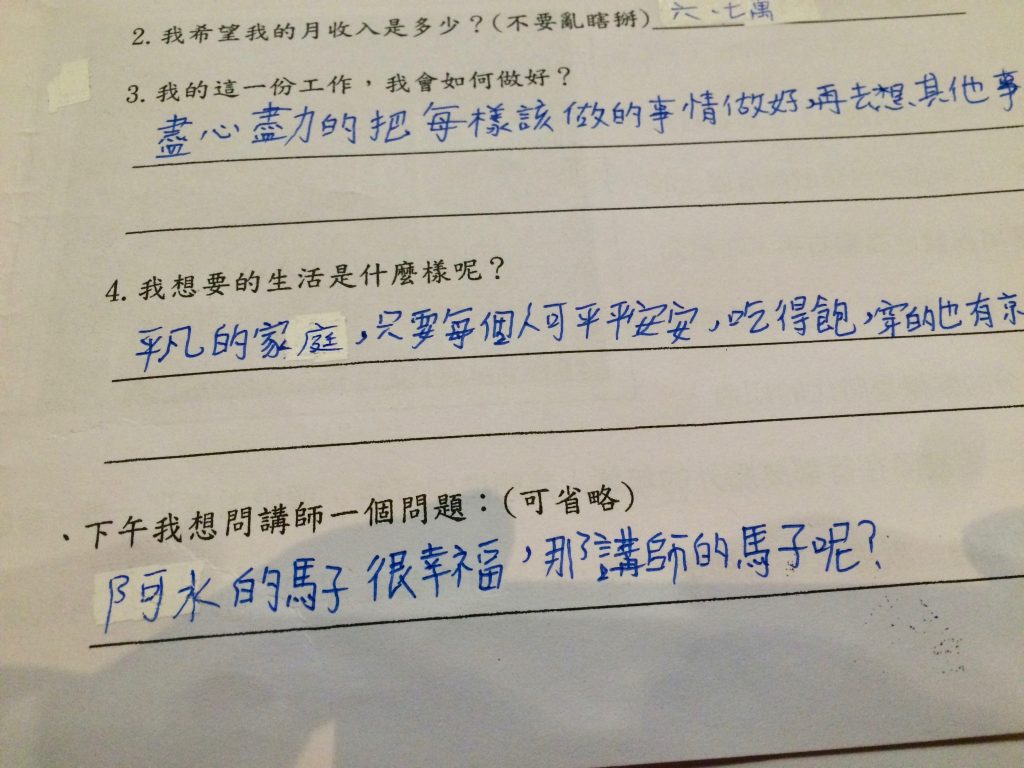

同學在講義背面留下了這些問題:

為何當時沒有留下阿水的聯絡方式?

講師如果可以再見到最好的朋友阿水,會想對他說什麼?

阿水的馬子很幸福,那講師的馬子呢?

你認為阿水是不是壞同學?跟壞同學在一起會不會影響課業?

有人更乾脆地問道:

阿水是真的嗎?

現在的學子,確實被訓練得比較世故了,已經學會質疑文章作者為了服務故事而也許動過手腳的真實性——著述的真實性。我一一回覆了那些問題,包括演說本身,表現得大概還可以,結束後同學們歡呼起來,把我團團圍住,然後又鬧哄哄地像一團雷雨胞飄走了。

他們還有課得上,而我馬上就要搭車回台北,司機循原路把我送回車站,南國的陽光照得公路一片清朗,我在車裡一路想著的是,如果再見到阿水,會想對他說什麼?那是一個我剛剛無法回答的問題。