山,與青春的遭逢——導讀《輝耀之山》

彼得‧博德曼

臉譜出版,NTD$480,平裝 / 368頁

If youth knew; if age could.

西格蒙‧佛洛伊德(Sigmund Freud)

如果青春得以知曉,如果年長仍能果敢。

《輝耀之山》是一本關於青春的山岳文學,或有可能,也是最迷人的山岳文學。

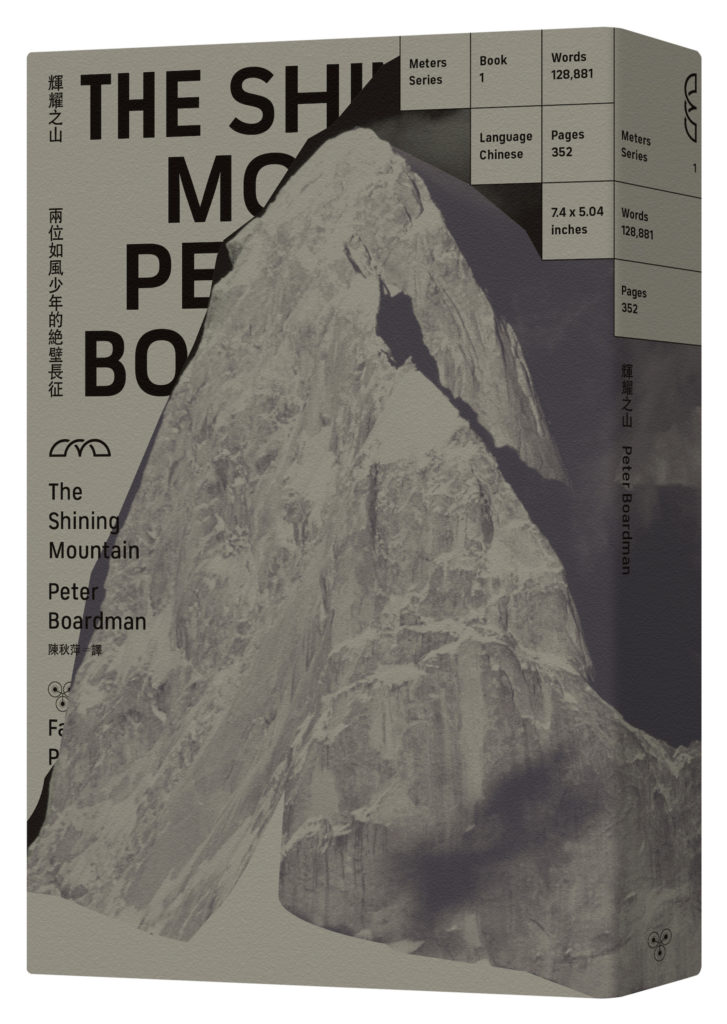

它的作者——英國少年彼得‧博德曼,在 26 歲那年,與同樣年輕的夥伴喬‧塔斯克(時年 28),相約結伴攀登印度北阿坎德邦加瓦爾區喜馬拉雅山(Garhwal Himalaya)的強卡邦峰西壁,這座山在整個由西北延長向東南 2,400 公里的喜馬拉雅山脈中,高度並不出眾(6,864 公尺),即便在小區域的楠達德維保護區(Nanda Devi Sanctury)裡,它都比左側的都納吉里峰(7,066 公尺)與南方印度第一高峰楠達德維峰(7,816 公尺)要矮上一截,但在它面向落日的西邊,卻擁有一片光華耀眼、垂直陡上 1,500 公尺的乳白色花崗岩壁,以巨大的威嚴,凝視下方的冰河,展示著一種宇宙洪荒般的倨傲。

1953 年,英國遠征隊成功登頂聖母峰,大英國協紐西蘭籍的愛德蒙‧希拉瑞(Edmund Hilary)與嚮導雪巴丹增‧諾蓋(Tenzing Norgay)經由尼泊爾南線路徑首度登頂,鼓動了 8,000 公尺高峰的衝頂熱潮,短短 11 年間,全世界 14 座8,000 公尺以上的高山峰尖,都踏上了現代登山者的冰爪足跡,對於七〇年代盛世的後繼者來說,問題來了:地球表面上,還有哪些山巔,能激發出更非凡的攀登能力,能引動更曼妙、更電光石火的身心體驗與視野?

在當時,有三類答案彼此交織:8,000 公尺巨峰的新路線、未登峰的首登(雖然高度不及 8,000 公尺,但難度通常更高)以及需要睿智身手的大岩壁攀登。

彼得與喬所選擇的強卡邦峰西壁,即是那個年代公認的天險之一。他們兩人花了 40 天,運用彈性機動的半阿爾卑斯式攀登法,雖然仍架設固定繩、高地營帳,但不倚靠其他幫手的攀登協助,接力運補食物與繩索輜重,兩人輪流擔任先鋒攀登,總共在岩壁上垂吊露宿四個晚上,完成了當時人們認為幾近不可能的壯舉。

彼得後來將他 26 歲那年的強卡邦經驗寫成了《輝耀之山》(The Shining Mountain)。在歷程中,他有憤怒也有迷惘,有驚嘆亦曾幻滅,山與粗礪的大自然不斷衝擊少年既有的心智與世界觀,辯證放大與渺小的自我,風霜與雪片揉入了眼眶中的淚水。當他下山回到英國,少年彼得已經不再是出發時的彼得,那座輝耀著夕照光芒的山體,永遠地改變了少年。

直球對決

《輝耀之山》出版於登頂的兩年之後,它的魅力,固然來自於進行岩壁攀登時,生死一線的緊張與懸疑,也來自少年以誠實的筆觸,細緻地一分一毫,刻劃了這一成長、蛻變的心靈位移。

彼得的繩伴喬‧塔斯克大上彼得三歲,是敘事主角「焦慮的來源」。在好強地答應喬的輝耀之山邀約的那一刻,彼得所面對的,不只是那面絕壁投射的墜落風險,還包括在喬強大的登山事蹟背後,當一個小弟或跟班的自我懷疑,當然,也包括不時偶一迸發,想要完敗大哥的某種超越意志。

在他們啟程攀登強卡邦峰西壁的前一年,彼得與喬兩人各自完成了英國登山史上聲名大作的兩趟遠征:彼得參加的是由英國登山教父克里斯‧鮑寧頓籌組、聲勢浩大(人數超過百人)的聖母峰西南壁首登隊,最終,彼得與另外兩名隊友和一名雪巴嚮導成功登頂,成為聖母峰上最年輕的英國登頂者,但也是第一次,他目睹隊友在暴風雪中消逝,領略死亡;喬所參加的遠征,則是強卡邦峰對面的都納吉里峰挑戰隊,和聖母峰登頂時所採用的大隊伍「圍攻」策略(siege strategy)不同,喬的隊伍只有他與繩伴迪克‧阮修(Dick Renshaw)二人,他們在高山上刻苦求生、彈盡援絕,登頂後甚至已經沒有瓦斯可以融水解渴,阮修下山手指凍傷,還得緊急就醫治療。

在彼得與多數登山者的眼中,聖母峰的新路線首登固然博得大眾媒體青睞,但喬與迪克的那種素樸的登山法,才是直球對決的正道,而能完成這樣任務的人,在心智、技術與體能上,必定才是真正的強者。也因此,當迪克因為凍傷而無法立刻爬山,喬試探地邀約彼得時,小老弟不加思索地便一口應允。強卡邦峰西壁是喬‧塔斯克心中的輝耀之山,他在爬對面的都納吉里峰時便拍下大量照片,揣摩著各種岩隙交錯的攀登路線,但對於彼得而言,強卡邦山的西壁,則是當他與喬爬上了巔峰之後,細思回顧,在人生彼端永遠隱隱約約閃爍的青春之山。寫下這本書,他彷彿走出了成長的幽暗地帶,也堅定了他成為職業登山家的心智。

「影響的焦慮」(the anxiety of influence)是美國文學評論家哈羅‧布魯姆(Harold Bloom)研究英語詩歌傳統時,一個引人入勝的發現。在《影響的焦慮:詩的一種理論》(The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry,1973 年出版)這本書裡,布魯姆論證說:一個詩人背後必定藏著另一個詩人,所謂「the poet in a poet」,一位文學青年因為受到某個之前關鍵詩人的啟蒙,情感與心智皆獲震盪,才會投身入這門技藝。但弔詭的是,這位帶你入門、領略抒情之美的前人,卻也會成為入行者的枷鎖,你的遣詞造句,無不蘊含前人的遺跡和思路,這在強調獨創文采的詩歌領域,是一個永恆的焦慮。那些擺脫不了的創作者,布魯姆稱之為「羸弱詩人」(weak poet),反之,有極少數能超越前人者(例如華滋華斯與愛默生),則是「強健詩人」(strong poet)。

布魯姆的「影響的焦慮」概念,穿透的不僅只於文學批評領域,對照著他著書時的時代背景,其實反映著歐美社會經歷六〇年代次文化運動後,新世代追求自我肯證、發掘身分認同的求索式心靈世界。他引用法國作家、首任文化部長安德烈‧馬爾婁(André Malraux)的描述:「每個年輕人的心中,其實是一塊銘刻著一千個死去藝術家名字的墓園,然而,其中真正的長駐者,只是少數幾位強悍、與你對抗不休的鬼魂。」

致上敬意及告別

對於彼得來說,「最年輕登頂聖母峰的人」不算是成就,卻更像行內同儕的嘲諷(「只是垂直整合人流管制的一分子而已」〔頁45〕),反而,經歷都納吉里峰的劫難歸來,卻對不凡成就輕描淡寫的喬‧塔斯克,充滿著讓人欣羨的所有特質——神情自若、冷淡低調,對冒險有著沉著的確信,胸臆巨大又神祕,這種隱晦的魅力,吸引彼得快速地躍上跟班的行列,有了大哥與小弟的角色分工,強卡邦西壁的遠征,便埋下了彼得掙脫影響之焦慮、摸索自我意義與重量的故事軸線,也正因為這個動機熹熹微微,靄靄內含光,《輝耀之山》接上了西方成長小說的敘事傳統,超越了流水帳式的登山成就紀錄報告,直到 21 世紀,它仍被看作是「山岳文學」此一文類的開門之作。

同樣在 26 歲那年,披頭四的約翰‧藍儂(John Lennon)寫下了〈永恆的草莓園〉(Strawberry Fields Forever)這首歌,這是一首音色朦朧、歌詞晦澀、節拍錯落,卻指涉著一個確切地點(利物浦市郊、鄰近藍儂老家的一個公園)、音樂又出奇容易感受的歌。他們的製作人喬治‧馬丁用「薄霧般」(hazy)與「印象派畫式的」(impressionistic)的修辭,來形容這歌與所有之前披頭創作相比的新穎之處,後世的音樂研究者認為它是「迷幻搖滾」的先驅,而且是披頭四音樂中的最好作品。

在無數披頭四史學家的考掘下,再者加上藍儂接受媒體訪問時的回憶,〈永恆的草莓園〉那令人難解的魅力逐一露出了眉角:這是一首向青春致上敬意,並且對之告別的歌,其主旨與迷離的敘事氛圍,和《輝耀之山》不分軒輊,其中第二段歌詞這麼寫著:

讓我帶你走,因為我正要去草莓園

沒有什麼是真實的,也沒有人該被處罰

永遠的草莓園

沒人和我在同一棵樹上

我的意思是要不在之上就在之下

你知道,那就是說無法融入但也無所謂了

也就是說一切都還不算太糟……

在作出此曲的 1966 年末,藍儂正經歷人生的小低潮。雖然披頭四功成名就,但此刻他們正走完一趟筋疲力竭的世界巡迴,遭遇一些風波,藍儂個人到西班牙參與一部黑色喜劇電影的拍攝,覺得孤立無援,加上他心儀的一位女歌手英年早逝,使得他開始懷疑起自己人生的意義。「草莓園」是他幼年玩耍之處,在此成長的他很早就覺得與他人格格不入,「我太害羞了,也常自我懷疑,我歌詞裡要說的是:那時沒人像我這樣的新潮,我要不是個天才,要不就是個瘋子,」多年後,藍儂在訪問中這麼說。

探索、美與危險

這座山脊在我腳下的大地上劃出一條垂直的線條,介於明與暗、白色與棕色、已知與未知、已探索與不得進入之間。一號營的黑點是我們經過那片荒野的唯一標誌。大岩溝的岩石似乎穩坐在這座山的邊緣上。我正好在將近四千英尺下的帳篷上方。有一瞬間,我飛馳在這個滿布皺褶的世界上空。 (頁285)

如果說青春之中最可貴的事物,是明白自身從何而來,卻不知往何而去的迷惘或純真,那麼最迷人的面向,就是他們打開身體感官,向世界探問的勇氣,有時候他們發現了美,當然有時候也會遭遇死亡和殞滅,七〇年代以降的搖滾音樂圈與高山攀登世界,滿滿是這樣的淒美故事。

1980 年 12 月 8 日,藍儂在紐約中央公園自宅大樓前遭到槍擊身亡,1982 年 5 月17 日,彼得與喬消失在聖母峰東北脊第二尖峰的冰雪深處,那是隊友從望遠鏡中得見的最後一瞬,自從強卡邦峰西壁的成功後,倆人結成了英國最強的二人組,他們兩度攀登世界第二高峰 K2,成功登上世界第三高峰干城章嘉(8,586 公尺),又跟隨鮑寧頓爬上當時未登峰中第三高的公格爾峰(7,649 公尺)。彼得與喬被後來的登山史學家派屬為「聖母峰男孩」(The Boys of Everest)的中堅,這一世代受鮑寧頓影響與啟發,具有一種無畏且果敢的氣質,勇於涉渡雪崩好發的雪坡,在天黑之際或暴風雪來臨前仍不停止上攀,他們對風險的大膽懷抱,加上小隊伍編組的絕佳默契,快上快下,寫下登山史上許多新紀錄。1982 年聖母峰東北脊遠征,和當年西南壁是完全不同的思維,這次只有六個人的組合,走的是從未有人走過的東北脊。遺憾的是,這場高強度的故事,在同袍前輩喬治‧馬洛里(George Mallory)與安德魯‧爾文(Andrew Irvine)於 1924 年殞命於第二台階(Second Step)的前方不遠之處,寫下了句點。

我轉頭眺望對面的西壁,這時上百萬顆閃閃發亮的光點在我周圍盤旋,令人為之目眩。起初,它的美嘲弄了我,就像一齣盛大的電視節目在落幕時彩帶飄揚、刻意製造的歡樂一樣。然後,它誘使我敞開心懷——這種美是不人道的,但並不偏狹、貧婪或短暫。儘管磨難當前,我還是能夠欣賞它。(頁204)

1992 年,一支由日本與哈薩克合組的登山隊,在 8,200 公尺的山脊上發現了彼得的遺體,作為一名讀者,一個合理的推想是,在他最後的眼神中,應該也有璀璨的雪花漫天飛舞吧!

這是不是《輝耀之山》吸引閱讀目光的另一個理由呢?這本書無意間揭露了:探索、美與危險,隱隱然是青春的三支意義角柱,它們總在人生某段時刻繃緊了張力,隨著時光荏苒,卻逐漸灰暗消散。小說家法蘭茲‧卡夫卡有言:「青春總是快樂,因為它擁有看見美的能力。任何人只要保持著看見美的能力,他便永遠不會老。」可想而知,這本書對台灣讀者既是一則邀請,也是一場搏戰,特別是對那些正經歷「中年維特煩惱」的人,它也許更是一顆輝耀的引信。