距離8月9日白羅斯總統大選已一個月,抗議舞弊的聲浪不僅未因強力鎮壓而平息,更於9月初開始新一輪學生罷課行動。《衛報》記者以自己的親身見聞,描述試圖與自家政府「井水不犯河水」的一國國民,怎會終究決意走上街頭

不滿盧卡申科(Alexander Lukashenko)26年統治的異音漸漲,已浮上檯面好一段時日了,但對於多數觀察家、甚至抗爭者自己而言,這一切會迅速演變為一場意在推翻其政權的運動,卻在意料之外。過去近一個月來發生在這個國家的事件,是我報導過的所有新聞中,最引人入勝,最瞬息萬變,也最不可端倪的。

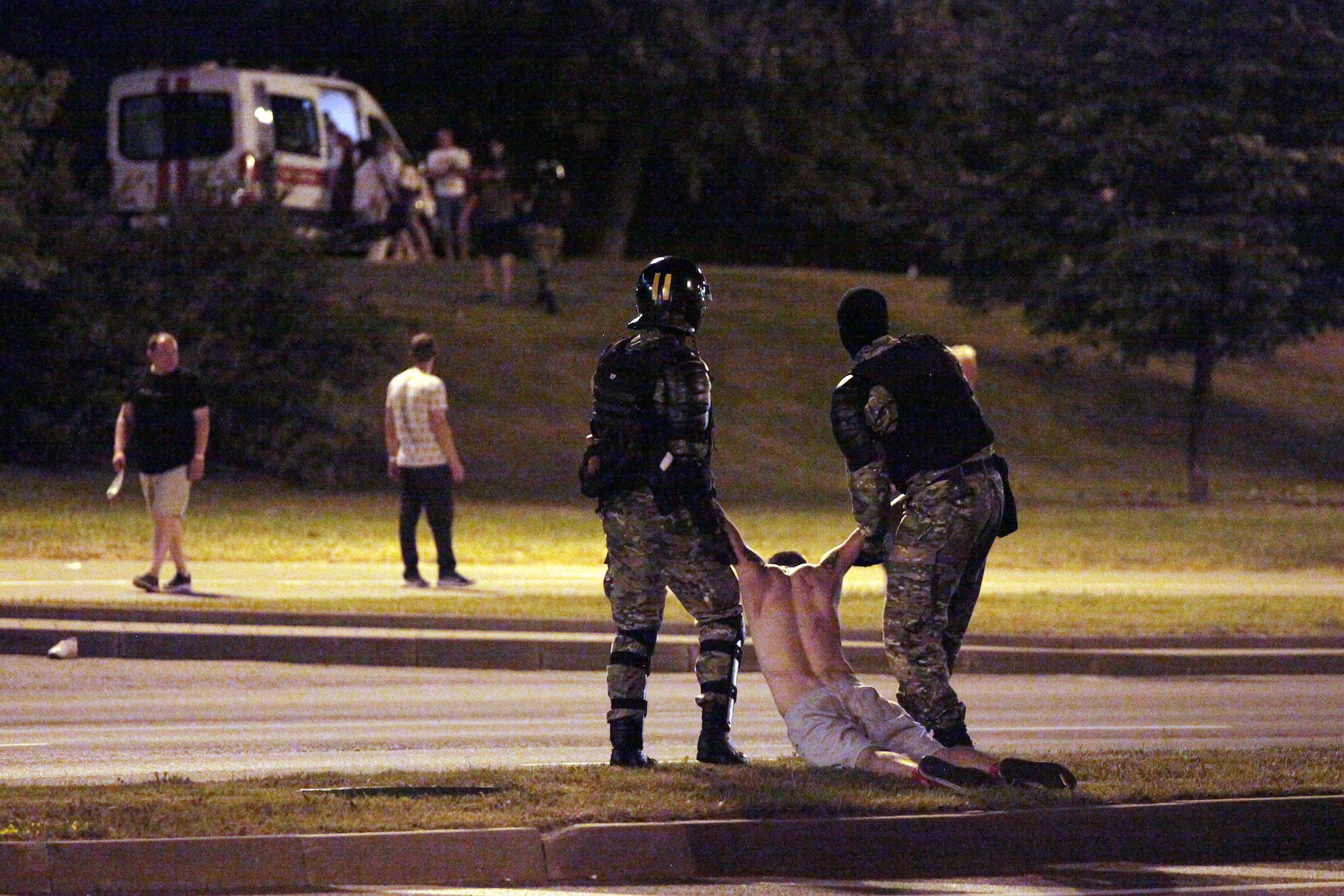

我在8月11日抵達白羅斯首都明斯克,兩天後盧卡申科宣布以匪夷所思的八成票數勝選。隨之而來的抗議被無情地鎮壓,在我到場的那天晚上,戴著巴拉克拉瓦(balaclava,一種通常僅露出眼部的罩面頭套)的鎮暴警察隨機將人們從車裡拖出來毆打。

那些仍有勇氣上街抗議的人被追趕到死巷裡,挨完一頓揍之後,被帶到位於明斯克郊區奧克瑞斯汀納街(Okrestina Street)上一所惡名昭彰的監獄裡。之後數天裡,從那出獄的人會講述關於虐待的可怖情事。

記者這個身分是有些保障,但作用不大:數十位記者遭鎮暴警察抓捕,有些記者被攻擊;一位分明戴著記者證的美國攝影師遭槍擊。

我在明斯克的頭一天也十分有挑戰性,因為當局已經徹底斷了全國的網路。我只能透過多個不同的 VPN 連公寓的 wifi 查看電子郵件,除此之外什麼也做不了,而且行動網路根本不能用。這提醒了我,在那個網路尚未誕生的年代當一名記者會是怎樣的光景,但又有一處不同:如今所有境外讀者都可以上 Twitter 和查閱突發新聞;只有在現場的我們對外頭發生的事一無所知。

選後最初的暴力過後,事態平息了下來,但背後總有威脅暗藏。一排排座無虛席的軍用卡車定期在城市各處徘徊,後頭防暴部隊的盾牌把防水帆布撐得鼓鼓的。車窗漆黑、沒掛牌照的廂型車時常出沒在街角,前排坐著頭戴巴拉克拉瓦的男人;我再也無法以原本的眼光看待福特全順房車了。

某晚我回到家,發現二名全副防暴裝備的警察在我的公寓大樓門口等著。他們可能不是在等我,但我不想跟他們說上話,於是快步離去,逼朋友收留我一晚。

穿著便衣、身材魁武的觀察員隨處可見,他們在當地被稱作「佇遐里」(Тихари,發音為tikhari,其字源 tikhiy 意為無聲無息的),就是類似「眼線」的人。在抗議活動中,他們走過,大搖大擺地用攝影機拍下在場所有人。而「佇遐里」的突增,總能用來判斷盧卡申科是否就在附近。某個週日,他在獨立廣場演講時,台下似乎有半數的人都戴著耳機。

這萬惡的體系一直蟄伏在這個國家愉快、悠閒、友善的表面之下。他們政府是什麼樣的,每個白羅斯人都心知肚明,但許多人覺得自己可以過著與國家平行、而非對立的體面生活——一種蘇聯時代稱作「內在移民」(註)的生活模式。

「實在難以置信,在人工智慧、衛星、特斯拉和 iPhone 遍布的21世紀,這一切居然還能發生,」瑪麗亞‧柯列斯尼可娃(Maria Kolesnikova)這麼告訴我,她是一位熱情且勇敢的長笛演奏家,如今已成為反對派運動領袖之一。但或許,其實能使用這些東西,反而讓政府更方便一些。盧卡申科從未自詡為極權主義者,因此比起蘇聯時期的前任統治者,和他的體制共存要輕鬆得多:別看國家電視台,別參與政治,給自己買一支 iPhone,繼續過自己的生活。

選後的暴力改變了這個等式。它表明了平行生活不再可能——任何人都有可能捲入政府鎮壓之列。人們一次又一次地告訴我,他們一直都不怎麼喜歡盧卡申科,但現在他們才意識到,是時候把這消極的厭惡轉化為積極地抵抗了。8月下旬連續二個週日於明斯克舉行、嘉年華般的大型集會上,人們有了一種真真實實的宣洩感,為終於能暢言長久來不曾說出口的話而高興。

參與抗議的不只有「創意階級」的雅痞青年,而是包括了幾年前還在支持盧卡申科的各路人馬:廠工、農村老奶奶,甚至還有一些公務員。

在這趟採訪之旅初期,我在一家商店裡和一名中年收銀員提及自己是名記者,暗自認定她肯定是盧卡申科的粉絲。「你覺得呢?我們會贏嗎?我們終於要把那混蛋趕出去了嗎?」她這麼回道,讓我大吃一驚。

生活在被馬屁精團團包圍的同溫層中,盧卡申科似乎真的對民眾不滿的規模感到詫異。他的公關團隊採取了克林姆林宮6年前在烏克蘭成功用過的那一套:新納粹激進分子試圖搗亂、挑撥與俄羅斯的關係。

於烏克蘭,的確有一個可以放大、扭曲的真理核心,也有一個可以把玩的分裂國家;但在白羅斯,這聽來實在太荒謬。就像某個人向我形容的:「你派戴著巴拉克拉瓦的人把我們從街上抓走,關起來,再揍一頓,然後說這裡的法西斯是我們?」

要預測後續發展極其困難,有太多變因在運作。盧卡申科小圈子裡的人會意識到他已成了累贅,光環不再,而終於轉身挑戰他嗎?他會選擇暴力打壓,導致一部分抗議運動變得更激進嗎?俄羅斯會介入取代他,還是會迫使疲弱的盧卡申科做出巨大的讓步呢?

唯一能確定的是,白羅斯在接下來的數週、數月裡也沒得閒。

我在抗爭者的力量、尊嚴與決心的鼓舞下離開這個國家,但也感覺到,白羅斯的例子是對那些過著「平行生活」的人——無論活在獨裁國家或民主國家——的一個警告,告誡著長期政治冷漠的危險。在週日抗議活動的海報上,有人寫下了一則黑色笑話,很適合用來總結那份感覺:

「你知道我們現在要被帶到哪個集中營嗎?」

「喔不,我不清楚,其實:我對政治沒興趣。」

註:內在移民(Inner Emigration)一詞最先由作家弗蘭克‧蒂斯(Frank Thiess)用於形容納粹政權下、不認同納粹卻留在德國境內的狀態。後廣泛應用於人們感到與其國家/環境脫節分離的心理。