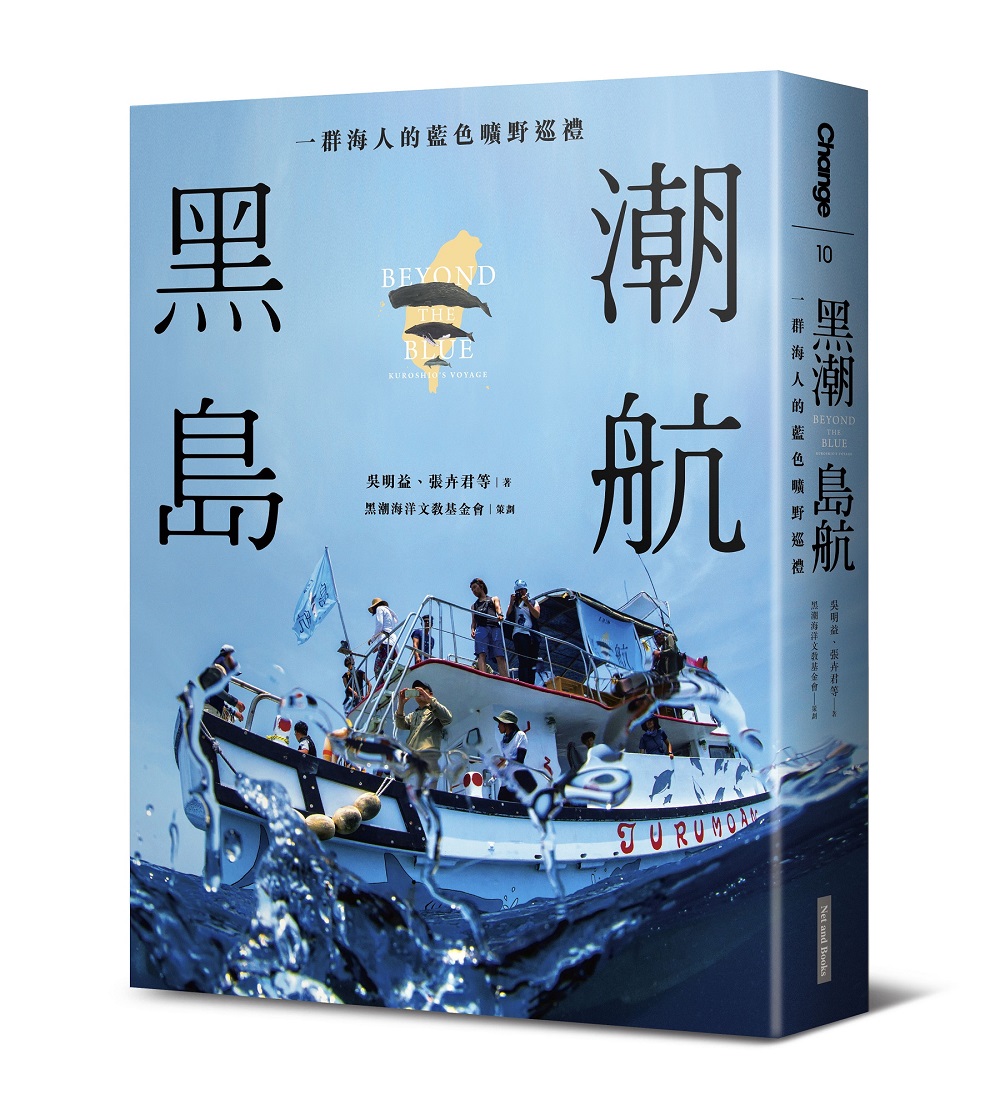

北風南流・成功-花蓮・家離海邊那麼近

黑潮海洋文教基金會 策劃

吳明益、張卉君等 著

網路與書出版,NTD $560,平裝 / 396頁

北風南流

早上很早就醒了,身體已經具備喚醒自己的能力。在房間裡聽到夥伴們都開門出去,才走出海洋生物研究中心的招待所,我想一個人看看成功鎮的早晨。

看得出菜市場多半是家庭經濟,漁民農民把自己的收獲拿出來賣。東部陽光咬人,婦人們都早早穿上袖套。來回走了兩圈,這裡西式早餐店很少,也沒有油條豆漿,有的是炒魚肚、麵店和蔥油餅攤。我選了菜市場旁一間用可愛手寫字體寫價目表的店,叫了一碗麻醬麵。介於黑麻與白麻之間的色澤,麵上頭還加了四、五塊的豬肉片。麻醬的香氣和海的氣息和在一起,有一種濃厚的紮實感。這裡的食物是為了讓人長氣力的。

散步回去時,我跟一個小攤子買了一條飛魚乾,摸起來微濕、尚未曬透的飛魚乾,在手指上留下鹹香。

我提早四十分鐘上了「小多」,惠芳與昨晚來接船的「黑友」淑慧已在那裡了。惠芳正忙著寫一張感謝沿途相助的感謝名單,淑慧吹著海風,坐在「晉領號」(成功漁港的賞鯨船)裡翻著一本厚重的書。

不久「晉領號」工作人員出現,他們今天預定比我們早半小時出航,但載的不是賞鯨客,而是一群日本歐里桑。

「欲划(kò)竹棑(tik-pâi)仔去 Yonaguni(與那國島)啦。」晉領號的老船員對我們說。我好奇追問下去,從三位船員七嘴八舌的回應裡,再加上我一邊查手機,慢慢聽懂了他們提的這件事。

近年在沖繩列島出土了頗多距今兩萬多年前史前石器與人類骨骸,有一派日本考古人類學家認為這些石器的形制、打造方式,與台灣距今三至五萬年前的長濱文化出土石器高度相似。日本國立科博館人類學研究組組長海部陽介認為,史前舊石器時代人類進入日本列島的路徑有三個,約三萬八千年前的「對馬海路」、約兩萬五千年前的「北海道海路」以及約三萬年前跨黑潮的「台灣沖繩海路」。沖繩人的先祖,可能就是從台灣東海岸隨著洋流北上的。

為了試探這個理論的可能性(三萬年前的航海技術,有可能穿越這一百多公里的黑潮海域嗎?)他們召集了一個團隊,訪問阿美族的耆老,向他們學習以竹子造舟的技能。去年在各方的支持下(台、日民間企業,以及日本國立科博館與國立臺灣史前文化博物館),造成了一艘由麻竹為主體的竹筏,稱為 IRA 1 號。

去年他們來台試航覺得滿意,今年造了更輕快的 IRA 2 號,預計由五名划船手,從烏石鼻港旁海灘出發,划往一百多公里外的與那國島。

根據報導,這次的划手分別來自日本、台灣和紐西蘭。領隊是計畫的總指揮內田正洋,團隊裡有一位女性划手內田沙希,具有光看星象就能航海的知識。台灣的划手則是64歲的宋元開,整個團隊平均年齡超過 60 歲。

這是多麼野性、知性,又感情衝動的計畫?沒有把人類祖先那種渡海的執著和本能喚起是做不到的。相對之下,「小多」的航程不應該是島民,一個海洋國家的「日常」嗎?

老船員一面驚歎地告訴我 IRA 2 使用的七根麻竹有多麼粗,一面說:「三萬年前對(uì)遮划到 Okinawa,你欲相信否?我是毋信。」

他反反覆覆說「我是毋信」,一面給我看他們的木槳和木舵。槳的構造比鋤頭更簡單,三萬年前也沒有「晉領號」在一旁戒護。即使如此,一批一批有勇氣的水手往更北的方向尋找出路,划了三天三夜到與那國島我是相信的。因為我聽到這樣的計畫時,第一個念頭不是「不可思議」,而是「怎麼做到」?

只要有人探討怎麼做到,事情就有可能性。而且,我想你一定也想起了後來讀到的《逃避主義》。

日劇《逃避雖可恥但是有用》這句話據說來自匈牙利諺語,人文地理學者段義孚則是從八〇年代開始注意到人類文化裡「逃避的力量」,他認為「逃避」是人類文化的根源。人類逃避的對象第一個是自然,因為嚴酷的自然環境、突發的自然災害都會讓人們產生逃避的念頭,進而遠走他鄉。其二是文化,比方說苛政,或嚴厲的宗教禁錮。其三是混沌的心理狀態,人們總是試圖尋找清晰與明朗,所以直覺地想避開混沌的、不清晰的狀態。因為逃避,人類才展開波瀾壯闊的遷移史。

段義孚說:「逃避是對生命過程的潮漲潮落所做出的一種回應。」

這些年來我漸漸理解了這句話。剛剛我在成功漁港看到一艘命名為「普通二號」的船,一般的漁船不是該叫「順發興」、「金興發」、「滿漁」、「協益利」嗎?怎麼會叫「普通」?但我轉念一想,會勇敢出海的不是「勇士」,而是「普通人」。唯有普通人像相手蟹那樣降海繁殖的群體意志,才能創造「怎麼可能」的大規模遷徙。

9 點 6 分,我們早「晉領號」一步出航,這時準備登船的日本人也出現了,他們戴著沖繩當地傳統的藤帽。我們向他們揮手致意,某種程度也向自己揮手。

欣怡告訴登船的大家說,今天的海象是「北風南流」。pak-hong lâm-lâu,你不覺得這個詞充滿了力道與矛盾,因而產生了一種執拗之美?

風向與流向相牴,勢必浪大。

每個海浪都是一座墳丘

船一開動我就想起你。想你走到了哪裡?我趕不趕得上看到你十幾年前懊惱地把鞋底丟進小店垃圾桶的樣子?

在基翬漁港外,研究組做了第一個測點。晉領號從我們右側海域開過,復在左前方等待。做完測點以後,兩艘花東海岸的賞鯨船彼此伴行一段時間,隨後各自前行。我趴在船舷的欄杆上拍照,怡安問我最後一天了,會不會覺得結束有點可惜?我說不會的,生活裡本來就是一事過一事。

但我想她要講的是「惆悵」。很多時候我們不會把一些詞掛在嘴上,會用另一些顯得不那麼在意、不那麼情感氾濫的詞取代,以避免讓人覺得自己真的在乎。

我回到休息區,閉上眼想睡著,這樣或許再睜開眼的時候就會看到你。但正如你引過的北島的詩所說的,閉起眼睛,我們的耳朵就會變得敏銳。我想起你曾經寫下「海的聲音為什麼那麼大」,回頭看,這仍是我最喜歡彼時你寫的一段文字。在那篇文章裡你用招潮蟹的步行、雨珠撞擊海面、大翅鯨切過清水斷崖、達悟語、數千萬隻槍蝦開合牠們的螯、潛行的菲律賓板塊宿命地與歐亞板塊撞擊、雄黃花魚會發聲的鰾、深海魷魚以吸盤愛撫海底岩石⋯⋯來回應提問。海的聲音那麼大,就是因為它是地球最巨大的生態系,海的聲音是一切可聞與不可聞生命體的集合。

不過這十多年來的科學研究,發現大海的聲音正受到人類聲音的干擾。前所未有的大量船隻、聲納、定位系統干擾了海的聲音,許多生物的求偶聲被掩蓋,以聲音在大洋裡傳遞訊息的巨鯨更是受挫。

聲音有時來自外在有時來自內在,有些會在你的靈魂鑽孔,有些喚醒你。我知道當時你會提出辭呈,去進行自己的步行之旅,並非基於信念,而是無力與失望。你的內心之海總是受到外界聲音的侵犯,你太常為了那些聲音感到傷心、妒嫉、憤怒或失望。(希望你不要覺得我在批評,因為我也是這樣。)

十多年前你做的最值得肯定的事就是步行,背著帳篷、相機,相信雙腳可以帶你到各種現場的純粹步行。

只可惜雙腳沒辦法帶你到海上,而我此刻幸運地就在海上,目睹了你在陸上沒有看過的風景。

在往澎湖的航路上我們看到大水薙鳥,船行至東部海岸以後,我們則頻繁地看到穴鳥,這兩種鳥都很少近岸。水薙鳥體型略大於穴鳥,腹部是白色的。鸌科的鳥似乎都有一種能力,牠們能以不可思議的速度,搖擺來回於浪峰之間倘若你仔細看,會看到有時牠們翼形狹長的翅膀尖端幾乎就從水面劃過,就在浪頭快將牠們吞沒時,又優雅地滑開。這幾天我總是看著遠方飛行的穴鳥著了迷,牠們彷彿能知道風將從哪一個角度掀起浪似的,而且永不疲倦。後來我查了資料才知道,這類的鳥類在休息與飛行時的心跳幾乎一致,牠們的生命就是為了不斷運動而演化的。正如你所說,大海的每一個浪都是一座墳丘,但它也同時是一個搖籃。

拍攝穴鳥讓我挫折,我幾乎無法預測牠們的飛行路徑。後來,我乾脆放棄似地胡亂連拍,卻意外地看到牠為什麼似乎會突然從我眼睛裡消失的原因。

有幾張照片只有水花沒有鳥,牠們穿進浪花裡去了。

靜浦

11 點 27 分,船長室廣播,我們到達秀姑巒溪口了。

秀姑巒溪口旁是靜浦村,研究組選擇了它的外海做為今天第二個測點。欣怡拿著麥克風說,雖然秀姑巒溪看起來是一條清澈的溪流,但根據水質測試,發現事實並非如此。她感傷地說,靜浦村也是齊柏林導演墜機的地方。

秀姑巒溪的出海口有一個隆起的小坡,稱為「溪卜蘭島」,島名據說是從阿美語「茲卜阿(出海口)」和「咪卜濫(樹枯死後再生)」組合而成——樹枯死後在出海口再生。這是矛盾的不是嗎?如果真的「死」怎麼可能再生?我看見你站在島的邊緣,當時你一定怎麼都沒想到,齊導會以這樣的方式離世吧?

今天上船的邱煌升先生,因為暈船一直躺在椅子上,仍不放棄解說的責任。他提到這個也稱為獅球嶼的溪口島,是東海岸重要的漁業保安林。陽光強烈的日子,島的陰影落在海面,吸引魚類聚集;各種特殊植物的落葉也會落在海中提供了有機質。

冬季的時候,島阻擋了海風,給了石梯漁港庇護——那個廖鴻基開始尋鯨之旅,開啟台灣賞鯨時代的基地。

整群白眉燕鷗飛行在溪卜蘭島上,靜浦村民在河口用手網撈蝦虎,浪拍打著島,只有我知道,當時的你沮喪得無以復加。你多想能繼續走到成功,走到更南方。

做完測試後,「小多」再次出發。而你在濱海公路上倒退回踩自己的腳印,從新社階地退回大不岸溪上的二十四號橋,退回磯崎、芭崎、牛山、水璉⋯⋯而後我看不見你了,你被群山遮住,我只能想像你背著背包,時不時需要坐下來喝水喘口氣的身影。船速比你步行的速度快得太多,你的身影退得有些踉蹌狼狽。

而「小多」漸漸駛進深邃的海域,一隻又一隻的飛魚從水面躍起,美得就像時間本身,殘酷得就像時間本身。

在去年 BBC Earth 所播放的一段《The Hunt》的影片中,記錄下了令人心顫的畫面。當一群飛魚在海裡被鬼頭刀盯上時,牠們只有奮力前游。但水中的阻力太大,飛魚在泳速上競爭不過鬼頭刀,此時唯有向上,突破海平面的限制,以全身的能量做一次賭注。

飛魚以時速 40 公里的速度疾游,就在牠快被死亡追上時,會以每秒 50 至 70 次鼓動尾鰭下側葉面,瞬間牠得以擺脫了水的阻力限制,飛向天空。一離開水面,牠便將胸鰭以及靠近尾部另一組鰭全數張開,這時尾鰭提供的動力,創造了身體下方的升力,而張開的鰭能保持一段時間的滯空。

根據科學家的研究,在空氣中對飛魚來說並不舒服,但這項本能卻提供了牠幾秒鐘的保命機會。只不過海面下的鬼頭刀也直覺到牠終究要回到海面,牠緊追不捨,直到飛魚數次飛行後體力耗盡。能逃過鬼頭刀的飛魚不見得就能活下來,因為海面上也有燕鷗、水薙鳥在等待著。

用美來形容飛魚的飛行,不是太殘酷了嗎?

我趴在船舷試圖捕捉飛魚飛行的畫面,一旁的洪亮突然問了我這樣一個問題:「老師,你為什麼都不坐在船頭?」

我說:「為什麼這樣問呢?」

她說:「我解說的時候,會觀察遊客,發現很多人都喜歡坐在這個位置。」

我正猶豫著該怎麼回答。她轉過頭去說:「以前律清最喜歡這個位置。」

那瞬間,飛魚一隻一隻地潛入水中,濺起微小的水花,再也毫無影蹤。

飛魚乾

關於時間,我在一本名為《海洋的極端生物》 (The Extreme Life of the Sea)裡,讀到一個絕美的片段,請容我把它打給你:

你看到的大翅鯨,年輕的至少二十歲,老的可能有九十歲;那頭正在進食、背殼上有傷痕的綠蠵龜,很可能當你父親還在青春期時,被一隻貪吃的海鳥所傷。至於海龜藏身的那叢珊瑚,是 1946 年的夏威夷海嘯將之前的珊瑚礁摧毀之後,才開始立足的。至於牠們的立足點,則是幾世紀前的珊瑚居民遺留下來的殘骸。還有那條你即將享用,配上蔬菜沙拉與白糯米飯的月魚,骨骼中很可能帶有布拉沃城堡行動造成的放射性物質遺跡。你正處於時間凝固的世界當中,而你並不是其中的智慧長者,牠們才是。

年輕的海岸山脈,山脊一稜一稜地伸向海中,那時你也那麼年輕——以我現在的觀點,或海岸山脈的觀點來看都是,雖然你自以為自己的思想很老了。當時你不知道自己的未來會經歷哪些生死,神(如果有神的話)會伸手取走什麼,現實(如果有現實的話)會踐踏什麼。

十幾年前也還沒有社群網站,如果有的話,你或許無法在那趟旅程裡獲得那麼多寂靜可貴的東西。你可能會聒噪地把每天的見聞放上臉書,自以為虛榮地展示裂開的鞋底與腳趾的水泡。

你也許會把筆記上,零碎不成篇章的文字打上臉書:我們到海上/不是為了索食/而是為了曬傷,溺水或者大哭/如果想念月球/就拔下臼齒

多年以後,你在一本書裡,寫下:

1840 年,法國的細菌學家多恩(Alfred François Donné)用顯微攝影機拍攝了骨頭跟牙齒,同一年,美國的醫生德雷伯(John William Draper)則拍攝了第一張月亮的照片,雖然骨頭、牙齒或月亮這些被拍攝物都還是自然界本然的存在,但人們從來沒有用這樣的方式看過它們——在攝影機底下,牙齒彷彿一顆星球,而月亮就像一顆有著美麗紋路的石頭。

抱歉我晃神了,以至於到了鹽寮,才又重新發現你的身影,我看到你步下海灘,尋找區紀復搭建的「鹽寮淨土」。午後 1 點 50 分,「蘇帆海洋文化藝術基金會」的朋友與不老水手,划著八艘獨木舟來海上歡迎「小多」回港。夥伴們遠遠地就在注意海面上的小舟,直到看見立槳,一對一對陌生卻熱情的眼睛不斷靠近。洪亮站到船頭迎接他們,我聽她的聲音漸漸哽咽。這趟旅程做為「黑潮」執行長的她,擔負了太重的責任,直到此刻才放鬆下來。你在不久就會認識洪亮,那時她還是一個辦文藝營的女孩,不算認識大海。

離開了鹽寮,我們朝有紅燈塔的港口接近,此時遠方的雨雲聚集。花蓮溪出海口是這趟旅程最後一個測點了,「最後」被迫提前,因為立霧溪口正下著暴雨,研究組決定放棄。在船隻停下的時刻,我上傳了一張照片給我這學期任教三門課程的社團,說:我現在正在距離你們九公里的外海上。一位學生回話說:志學街正下著暴雨。

.jpg)

我傳給我的學生,也是傳給你。我看不見籠罩著霧氣的道路上你的身影,但想像得到,你一步一步地退回台九線上,退回你的宿舍。彼時清晨三點(而我這裡是午後三時),你整裝出發,而我準備回航。你孤身一人,我有一船的夥伴。

當船入花蓮港時,滂沱雨勢終於落下,空中一片朦朧,大地顫抖地向天空伸展。碼頭上的「黑友」們,以絕無欺瞞的真誠歡迎我們。

可我就是彆扭、陰沉,我就是禁不起溫暖。接過小女孩送的向日葵,我轉手給了洪亮。我想跟她說:謝謝妳和夥伴們努力計畫了這趟旅程,結果說出口的是:抱歉我要先走了。

我匆忙與黃向文老師和靖淳跳上計程車,車行不久我就發現我在成功買的飛魚乾留在「小多」的冰箱裡了。我不動聲色,先送黃老師和靖淳到車站後,復要求司機再轉回碼頭。他問我忘了什麼?我說沒什麼,一塊飛魚乾而已。他說:「飛魚乾幾十塊錢而已啊,來回計程車要四百塊呀。」我說:「這條飛魚乾是我唯一買給家人的禮物。」司機懂了我說的話,默默開回碼頭的路。

車窗外的大雨稍停了。這趟航程我看多了飛魚,但終究能擁有的只是飛魚乾而已。但無論這條飛魚乾忘在哪裡,我都要把它帶回家。

本文轉載自《黑潮島航》由黑潮海洋文教基金會策劃,2019 年 9 月由大塊文化出版。