為什麼我們較少在歐美的影視作品甚至新聞裡看到勞動者跳樓的影像,但卻常常看到亞洲(特別是東亞)的勞動者為各種因素所迫,而選擇從工廠一躍而下?

英雄式地一躍

雖然沒有正面回答這個問題,但新加坡藝術家何銳安(Ho Rui An)從另一個角度為這個問題提供了文化背景上的思考。作品《亞洲不奇蹟:拷問亞洲奇蹟、危機、轉機》從馬克思(Karl Marx)所謂的「亞細亞生產方式」出發,詢問為何在亞洲工人已經走入工資經濟社會體的 19 世紀末迄今,仍有這麼多的經濟模式是以「亞洲」來命名?在追索的過程中,他發現「亞洲」之所以成為經濟上以「地緣」加以命名的典範,就在於西方國家自身的經濟型態作為資本主義的唯一標準;因而不管是經濟奇蹟、金融危機、或是宣稱亞洲才是國際經貿之未來的轉機,都是以亞洲不同的社會體作為資本主義的代價。換句話說,如果我們只注意到資本自身,而沒有注意到國際資本流動與地方社會間的矛盾由誰來吸收、以什麼樣的形式來吸收,我們就會忽略,1997 年金融危機雖影響全世界,但卻被「亞洲化」地稱為「亞洲金融危機」,就在於泰國、南韓與印尼等亞洲政府,為欠外國債權人的所有私人債務提供擔保,卻放任國內企業與銀行相繼倒閉。

國際資本與社會兩者間的矛盾,明確地在許多好萊塢電影中呈現出來。何銳安指出,1999 年《將計就計》(Entrapment)電影起始處,導演為了呈現經濟後進國家貧富發展不均,讓史恩‧康納萊(Sean Connery)與凱薩琳‧麗塔‧瓊絲(Catherine Zeta-Jones)兩位主角乘船,由麻六甲江岸貧民窟一路而下,接上馬來西亞當時世界最高的石油雙塔。這個場景,引發時任總理馬哈迪的震怒,並斷送了未來好萊塢大片與石油雙塔合作的許多機會。對馬哈迪來說,不僅這個場景故意錯置的麻六甲江岸與石油雙塔兩者,並不同時存在「馬來西亞」的現實中;國際-國家資本與貧民窟兩者的矛盾,在馬來西亞的「未來」亦不會存在。不過,這並沒有阻止好萊塢將資本的未來想像投注在這些高塔上的做法,他們甚至開始讓主角們從這些象徵後進國「未來」的高樓跳下。在 2006 年的《不可能的任務 3》中,湯姆‧克魯斯(Tom Cruise)從上海浦東高樓一躍而下,接著就出現在浙江古鎮;在 2011 年《不可能的任務:鬼影行動》中他又從杜拜哈利法塔跳下,故事場景旋即轉換到亞洲孟買。克魯斯這樣英雄式地從高樓躍下,隨即出現在亞洲後進國歷史或日常場景中的手法,不僅縫合並掩蓋了資本與社會的矛盾,也讓資本的未來持續征服後進國的過往與現在。

無法成熟

然而,在東亞的我們還熟悉另一種跳樓,勞動者的跳樓自殺,那是一躍而下後,敘事就再也無法開展的死亡。韓國藝術家具滋昰(Jaha Koo)在他的《Cuckoo 電子鍋》這個講座展演(lecture performance)作品中,深刻地探問了這樣的問題:勞動者們到底為什麼不得不跳樓?為什麼不得不以從工作地點跳下這種結束生命的方式,來表達對世界生無可戀、萬念俱灰?促發他創作這件作品的動機,是他的中學好友在他出國後六天,因工作、生計與家庭狀況,從臨時派遣工作的大樓跳下、結束生命。對藝術家來說,朋友的跳樓不只是一個年輕人的跳樓而已,而是南韓受 1997 年亞洲金融風暴影響的年輕世代,在出社會之後所面對到的,全面地沒有出路、沒有希望、沒有未來的表徵。而這卻是南韓當時的執政者在美國資本主義帝國逼迫之下的讓步,所造成的深遠影響。

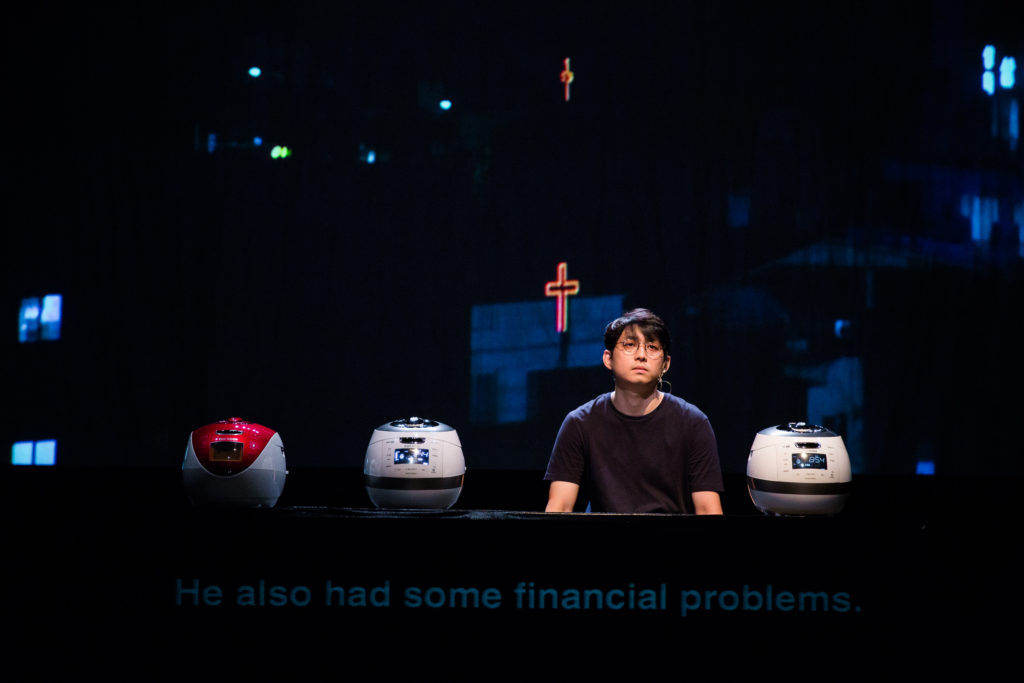

在《Cuckoo 電子鍋》中,具滋昰同時間用了三個 Cuckoo 電子鍋(其之於韓國人,如大同電鍋之於台灣人一樣普及與深入人心),一個一言不發悶頭煮飯,他駭了另外兩個電子鍋,一個仍可煮飯但具有簡單的對話功能,還有一個只是電子鍋型態的 Siri,完全沒有炊飯功能。兩個具有說話能力的 Cuckoo 唇槍舌戰,爭論誰才是真正的電子鍋(潛台詞:誰才真的對國際經濟有貢獻)。電子鍋與米的關係,仿若社會與個體的關係,電子鍋以高壓的方式強迫將米煮熟。在只會夸夸而談、給別人(國)壓力,卻連煮飯也不會的電子鍋,及另一個看似有基本炊飯能力卻未煮出任何東西來的電子鍋,兩鍋的不斷爭辯中,自始無法發聲的那個電子鍋持續加壓,如同來自國內外的壓力轉而成為社會的高壓,迫使生米成熟。我們或許可以這麼說,被迫跳樓的勞動者,就是那些在高壓社會下還是無法將自己轉變成「成熟」的個體,必然會從已煮熟的飯中挑出來丟掉。與其等待被丟掉,不如自我結束,這或許就是這些跳樓自殺的勞動者當時的心境。

沒有厚度,只有碎裂化的表-面

台灣藝術家陳呈毓雖也關心勞動者情境,在意他們為何從工廠跳樓。但是他更在意的是,這些工人們是在怎樣的狀況下陷入無所依憑的孤獨情境?以至於在最痛苦的時候竟然孤立無援,甚至連情感上都沒有人可以分擔痛苦。在其作品《The Fall》中,他以飛機譬喻勞動者,在飛機不堪用後,若非墜落,就是送到回收場中肢解,全數打碎後,進入熔鑄廠重新煉鑄新的鋼材。

對於陳呈毓來說,將勞動者從他的友群中分離,讓他們成為原子式的個體,在流水線上同化勞動者與機器的一致性、讓他們穿著同樣的制服,大幅削減個別的特徵,甚至讓他們失去名字只剩編號等;這些作法,恰恰是使勞動者失去作為「人」的「厚度」,而只剩薄薄一層表層且無法留下深刻印象。這樣一種破壞勞動者建立人際連結、使其成為扁平的、不明確的、破碎且不具敘事能力的影像方式,恰恰就是陳傳興提到「去-連結」(dis-connect)所可能造成的「表-面」(sur-face)(註)。這樣的「表-面」不再具有能夠承受創傷的厚度,而只能在最後的打擊來到時,在空中無所依憑地墜落。

註:陳傳興:〈見證與檔案:試論美麗島事件的影像記錄〉,《銀鹽熱》,行人出版,2009 年。