倘若我們不再假裝

氣候末日即將臨頭。想做好準備,就得承認:這種事我們阻止不了。

2019 年 9 月 8 日

卡夫卡告訴我們:「世上有無窮的希望,只是不屬於我們。」這位作家筆下的人物,都在努力達成看似可及的目標,奮鬥的過程或悲或喜,總之最後他們始終都搆不到成功的邊。這樣的作家會冒出這句有點玄的話,還真貼切。不過我覺得,在我們這個驟然黯淡的世界,把卡夫卡這句話反過來講,好像也說得通:「世上毫無希望,除了屬於我們的希望之外。」

我講的當然是關於氣候變遷。人類絞盡腦汁想控制全球碳排放,讓地球免於融化的命運,這實在頗有卡夫卡小說的氣氛。這個目標三十年來清清楚楚,只是儘管我們已為此竭心盡力,還是沒什麼重大進展。如今科學證據已不容我們反駁。假如你還不到六十歲,應該有機會親眼目睹地球上的生活出現極大的動盪——諸如農作物大規模歉收、野火燎原、經濟內爆、洪水氾濫、數億人因酷熱或常年旱災流離失所。要是你還不到三十歲,應可保證能親眼目睹這一切。

倘若你還在乎這個星球,關切在這裡生活的人與動物,那你可以有兩種角度來思考這件事。你可以繼續盼望我們能遏止災禍;你可以因這個世界毫無作為更加氣餒或憤怒。你也可以接受大難即將臨頭,重新思考起「懷抱希望」的真義。

即使在過了這麼久的今天,還是處處可見有人傳達不切實際的希望。我幾乎每天都會讀到「是時候『捲起袖子』和『拯救地球』」之類的字眼;看到有人寫說只要我們眾志成城,就可以「解決」氣候變遷的問題。儘管這口號在一九八八年有明確科學證據時,還可能是事實,我們過去這三十年排放到大氣中的碳,已等同於兩百年來工業化社會的碳排放量。事實早就變了,只是不知怎的,口號還是沒變。

從心理層面來看,拒絕相信這件事也是有它的道理。儘管「我將不久於人世」是無情的事實,但我活著的時空是現在,不是未來。假如我必須在以下兩件事之間二選一,一是令人擔憂的抽象事物(死亡),二是我能感知的明確證據(早餐!),我的理智會選擇專注於那明確的證據。地球也一樣,完好無缺依舊,如常運作依舊——四季依然更迭、大選年又將來臨、「網飛」又有新喜劇。要說地球即將毀滅,對我而言比死亡還難理解。別種的世界末日,無論成因是宗教預言、熱核反應或小行星,至少還有個一刀兩斷的痛快死法——前一秒世界如常,下一秒灰飛煙滅。反觀氣候變遷造成的末日,死狀可就難看了。它會化身為越來越嚴重的危機,導致益發惡化的亂象,最終造成整個文明開始崩毀。那場面勢將慘不忍睹,但或許不會太快臨頭,或許不致人人遭殃,也或許不會影響到我。

然而某些人否認氣候變遷存在,帶有比較多刻意的成分。共和黨對氣候變遷採取的立場是何居心,人盡皆知,但這種否認心態,在改革派的政治主張中也不難看到,或至少從他們的措辭即可見一斑。某些針對氣候變遷議題的重大提案,把「綠色新政」(Green New Deal)當成指導方針,但「綠色新政」依舊包裝成了我們得以逢凶化吉、拯救地球的最後機會,而解方就是各項超大規模的再生能源計畫。許多支持這類提案的團體,對外運用的文字策略是「阻止」氣候變遷,或暗示我們還有時間防止氣候變遷。左派政治分子很得意於自己不同於右派的一點,就是他們願意聽氣候科學家怎麼說。氣候科學家的確認為這場大災難在理論上有轉圜的餘地,但似乎不是人人都用心聽他們說話。「理論上」這三個字因而成了眾矢之的。

我們的大氣和海洋在氣候變遷發生之前,只能吸收一定的熱,而各種回饋環路讓氣候變遷更嚴重,使得情況完全失控。科學家與決策相關人士之間的共識是,假如全球平均溫度上升超過攝氏兩度(也可能比這個數字略多或略少),就代表大勢已去,無可挽回。「政府間氣候變遷專門委員會」(Intergovernmental Panel on Climate Change,以下簡稱 I.P.C.C.)給我們的說法是,要想把上升溫度限制在兩度以內,不僅需要逆轉過去三十年來的趨勢,還需要全球在「下一個」三十年間,把淨排放降到零。

退一萬步說,這實在是極為艱鉅的任務,而且這主張的前提是,你得信賴 I.P.C.C. 的計算結果。上個月的《科學人》雜誌提到一項新研究,顯示氣候科學家一點都沒有誇大氣候變遷造成的威脅,是他們過去低估了氣候變遷的速度和嚴重性。科學家為了預估全球平均溫度上升的幅度,得仰賴複雜的大氣模型。他們會用超級電腦分析大量的變數,為接下來的這個世紀,跑出大約一萬種不同的模擬狀況,好做出上升溫度的「最佳」預測。假如有哪個科學家預測溫度會上升攝氏兩度,那也不過是講出一個最有把握的數字而已,其實是「至少」會上升兩度,真正上升的溫度說不定其實高得多。

我不是科學家,我用自己的方式建構模型。我在腦中試擬各種未來可能發生的情況,加上人類心理和政治現實的局限,也考慮到不斷增加的全球能源消耗(目前為止,再生能源減少的碳排放,比消費者需求造成的碳補償還多),並計算集體行動能防止災難的情況有多少。我從決策人士和相關行動派人士提出的解方,推演出一些可能的情況,而它們彼此間有些相同的必需條件。

第一個條件是,世上每個造成汙染的主要國家,都得推動嚴苛的節能措施,關閉大部分能源與運輸方面的基礎設施,並全面重整經濟。根據最近《自然》期刊某篇論文的說法,現有的全球基礎設施,倘若繼續運作到正常壽命終了為止,造成的碳排放,將超出我們全部的排放「限額」——也就是在達到大災難的門檻之前,還能釋放的碳的額度。(此一估計尚不包括數千項屬於「已規劃」或「施工中」的能源及運輸新計畫。)要把碳排放維持在此一額度中,就必須展開從上到下的干預措施,而且不僅是每一國都得做,還需要各國全面貫徹實施才行。好比說,把紐約市變成綠色烏托邦,但如果德州人同時仍不斷汲油、開載貨卡車,那還是枉然。

其次,這些國家必須採取正確的行動。巨額的政府經費必須花在對的地方,不得白白虛擲,不得落入私囊。講到這裡,不得不說那個卡夫卡式的笑話實在很好用——歐盟下令使用生質燃料,卻導致印尼為了種植油棕樹、採收棕櫚油,加快了大肆濫伐的腳步。還有美國為乙醇燃料提供補助,結果除了玉米農之外,誰也沒撈到好處。

最後,有不計其數的人(包括痛恨政府的數百萬美國人)將會面臨重稅,原本熟悉的生活型態也將處處受限,但人人都得照單全收。他們必須接受氣候變遷造成的現實狀態;必須相信為了對抗氣候變遷,得採取非常手段;更不能因為不喜歡某些新聞,就說那是假新聞。大家必須把國家主義和階級、種族仇恨全部放到一邊;為了遠方受威脅的國家,為了遙遠未來的世世代代,必須做出某些犧牲。光是習慣越來越猛的酷暑、益發頻繁的天災還不夠,人人永遠都得活在這種變化的恐懼中。他們每一天想的不是早餐,而是思考死亡。

你可以說我悲觀,也可以說我人道主義,但我實在不覺得人性在短期內會有什麼根本的改變。我可以用我的模型跑出一萬種可能的情況,但無論哪種情況,我都不相信能達成下降攝氏兩度的目標。

我可以說從兩件事情來看,會得出這種結論的不僅我一人,其一是最近數項民意調查顯示,大多數的美國人(而且很多是共和黨員)對地球的未來感到悲觀;其二是內容令人難過的書反而大賣,好比大衛.華勒士—威爾斯(David Wallace-Wells)今年出版的《不宜居住的地球》(The Uninhabitable Earth)。只是大家依然不願公開這種想法。有些氣候變遷的行動派人士主張,我們要是公開承認這個問題無法解決,會降低大眾採取改善行動的意願。在我看來,會往這層面去想,一來未免看不起人,二來也是無謂的想法,畢竟目前為止,我們拿不出什麼改善氣候變遷的成績給大家看。提出這種主張的人,會讓我想到某種宗教領袖,生怕大眾若少了永遠得救的保證,就懶得循規蹈矩。以我的經驗來看,沒信教的人愛鄰居的程度,並不亞於信徒。我因此很好奇,假如我們決定不否認現實,告訴自己真相,那接下來會如何?

首先,就算我們無法指望自己能免於那攝氏兩度的暖化之災,就實際效益和道德層面而言,我們還是有充分的理由應該降低碳排放。從長遠的觀點來說,我們讓溫度上升的幅度最後會比兩度多多少,大概已經沒差了,只要越過那個無法回頭的點,這世界會變成怎樣,將由它自己運作。然而就短期來看,事情做一半總比什麼都不做來得好。把我們的碳排放減半,多少可以使暖化造成的直接影響不那麼嚴重,在某種程度上,也可延緩我們面對那個臨界點的時間。氣候變遷最恐怖的一點,就是它進展的速度之快,看溫度紀錄幾乎每個月都創新高即可知。倘若集體行動能讓無情肆虐的颶風少那麼一個,讓相對穩定的狀態多那麼幾年,那或許是個值得我們努力的目標。

坦白說,就算集體行動一點效果都沒有,也還是值得努力。我們明明有節能的方法,卻保存不了有限的資源;明明很清楚碳對大氣造成的影響,也沒有排放碳的絕對必要,卻還是把碳排放到大氣中,這根本就是錯的。雖說僅僅一個人的行動影響不了氣候,並不代表個人的行動毫無意義。我們每個人都得做出道德選擇。宗教改革期間,「末世」只是一個概念,不像如今成為具體得可怕的形式。當時有個重要的教義問題是,你應該行善,是因為行善會帶你進天堂?或純粹因為行善是好事?——因為儘管「天堂」是個問號,你還是很清楚,如果人人都行善,眼下的「這個世界」就可能會更好。我用不著相信地球會拯救我,也可以尊重地球、關切與我共享地球的人。

再者,對得救懷抱錯誤的希望,也有可能造成實際的傷害。倘若你堅信我們可以化險為夷,代表你願意徹底投入,去解決一個巨大無比的問題,大到所有人得永遠把它放在第一優先。但怪就怪在這麼做會導致某種自滿——自以為選舉時投票給支持環保的候選人、騎腳踏車去上班、旅行不搭飛機,就好像為世上這唯一值得做的事盡了全力。然而,倘若你接受現實,知道這個星球的溫度即將破表,達到威脅文明的程度,那麼你該做的事還有很多。

我們的資源並非取之不盡、用之不竭。就算我們把大部分資源孤注一擲,致力於降低碳排放,盼能換得一線生機,投進全部資源仍是不智之舉。好比高速火車適不適合北美國家尚無定論,但要是動用巨款興建高速鐵路系統,就代表我們無法用這筆錢為災難未雨綢繆、無法為慘遭洪災的國家提供重建經費、無法用於日後的人道救援工作。我們有許多超大規模的再生能源計畫,卻破壞了現存的生態系,像是肯亞數座國家公園現正進行的「綠」能開發計畫;巴西龐大的水力發電工程;捨有人居住的區域不用,反而在廣闊的開放空間興建太陽能農場——自然界已在掙扎求存,而這種種開發計畫,無一不在磨耗自然界的復原力。土壤與水耗盡、濫用殺蟲劑、全球漁場枯竭等問題,同樣需要集體意志來面對,而且這些狀況和碳的問題不同,都是我們有能力解決的事。此外有個附帶的好處——許多低科技的節能行動,像是復育森林、保存綠地、少吃點肉,都可以減少我們的碳足跡,而且成效與大規模產業變革不相上下。

氣候變遷這場仗,唯獨在你有把握打贏的時候,才有不惜一切投入戰爭的道理。要是你願意承認我們早就吞了敗仗,那除了戰爭之外的各種行動,便有了更重要的意義。為大火、洪水、難民預做準備,就是一個直接相關的範例。只是大難臨頭,使得幾乎所有可讓世界更好的行動,變得分外迫切。世道越來越亂,眾人仰賴的庇護不是法制,而是部落意識和武力。要對抗這種反烏托邦狀態,最好的武器就是維持正常運作的民主體制、正常運作的法律制度、正常運作的社群。從這個角度來看,凡是讓社會更公正、更文明的舉動,如今都可以視為有意義的氣候行動。確保選舉公平是氣候行動;對抗財富極度不均是氣候行動;關閉社群媒體散布仇恨的機器是氣候行動。制定人道移民政策、提倡種族平等與性別平權、推廣對法紀和執法人員的尊重、支持自由獨立的新聞媒體、讓國家不再有攻擊性武器——這些都是有意義的氣候行動。想在溫度越來越高的環境存活下來,我們就得盡全力,讓自然界和人類世界的每一種體系維持健全。

然後再說到希望。假如你對未來的希望,靠的是一種天馬行空的樂觀想像,萬一你想像的版本到了未來,連理論上都行不通,那你十年後要怎麼辦?難道要完全放棄地球?我姑且借用一下理財專員的說法,建議一種比較均衡的「希望組合」,有些可以放長遠一點,把大部分放在短期。為了讓最壞的結局不致太過慘烈,和人性的局限拔河在所難免,但小規模、區域性的戰役也一樣重要,這種戰事你還可以抱著比較務實的期望打贏。對,我們要一直為地球做該做的事,但同時也要繼續努力拯救你心愛的「具體事物」——它可以是社區、機構、荒野、面臨困境的某個物種。就算你的努力只有小小成績,也是一劑強心針。你此刻行的善,固然可說是對抗日後酷熱的一種避險措施,然而真正重要的是,它在當下便成就了善。只要你心有所愛,就有所盼望。

我家在聖塔克魯茲,這裡有個組織叫做「遊民園地計畫」(Homeless Garden Project),他們在市區的最西邊經營一個小小的農場,為本市無家可歸的人提供就業機會、訓練和支援,也讓遊民享有社區的歸屬感。這組織並不能「解決」遊民問題,卻在近三十年來一步一腳印,改變某些人的生活。他們自給自足,部分營運經費是靠銷售有機農作物;他們更大的影響,在於提出一種思考革命——我們對於弱勢人士、我們仰賴的這片土地、我們周圍的自然界,可以有怎樣不同的思考角度。我是他們「社區支持農業」計畫(Community Supported Agriculture Program, CSA)的會員,夏天可享用他們收成的甘藍菜和草莓,到了秋季,由於土壤生機蓬勃又無汙染,小型候鳥會在田裡的溝紋間大快朵頤。

或許會有那麼一天,來得比我們想得還快——屆時工業化農業系統和全球貿易系統都將瓦解,無家可歸之人會多於有家的人。到那時,「傳統地方農耕」和「團結的社區」將不再只是自由派人士掛在嘴邊的熱門詞彙。敦親睦鄰、尊重土地——培育健康的土壤、妥善管理水資源、照護有授粉功能的動物,這種種都是危機時刻的要務,也是無論哪種社會在危難中掙扎求存的要務。像「遊民園地」這樣的計畫,給了我對未來的盼望,儘管那個未來勢必比現在更糟,但某些方面可能更好也說不定。不過最重要的是,這種計畫給了我對今日的希望。

Jonathan Franzen 強納森‧法蘭岑

1959 年生,美國小說家、散文作家,《紐約客》撰稿人。1996 年,37 歲、已經出版過兩本小說的法蘭岑在《哈潑》(Harper’s)雜誌上發表的一篇題為〈偶然作夢——在影像世紀還寫小說的一個原因〉的隨筆,表達其對文學現況的惋惜,引起眾多矚目。他的第三部小說《修正》(2001)出版後好評如潮,法蘭岑憑此書獲得美國國家圖書獎及 2002 年美國普利茲獎提名。 2010 年 8 月底出版第四本小說《自由》,登上《時代》(Time)雜誌封面,被譽為「偉大的美國小說家」。另有文集《如何獨處》、《到遠方》。

出生於美國伊利諾州,母親是美國人,父親是瑞典人。在聖路易度過童年,1981 年從斯沃思莫學院(Swarthmore College)畢業,主修德文。1979-1980 年,通過韋恩州立大學設立的「去慕尼克讀大三」合作項目,曾到德國留學。1981-1982 年,獲歐布萊特獎學金在柏林自由大學學習,因此會說一口流利的德語。創作第一部小說期間,曾在哈佛大學地震實驗室打工。

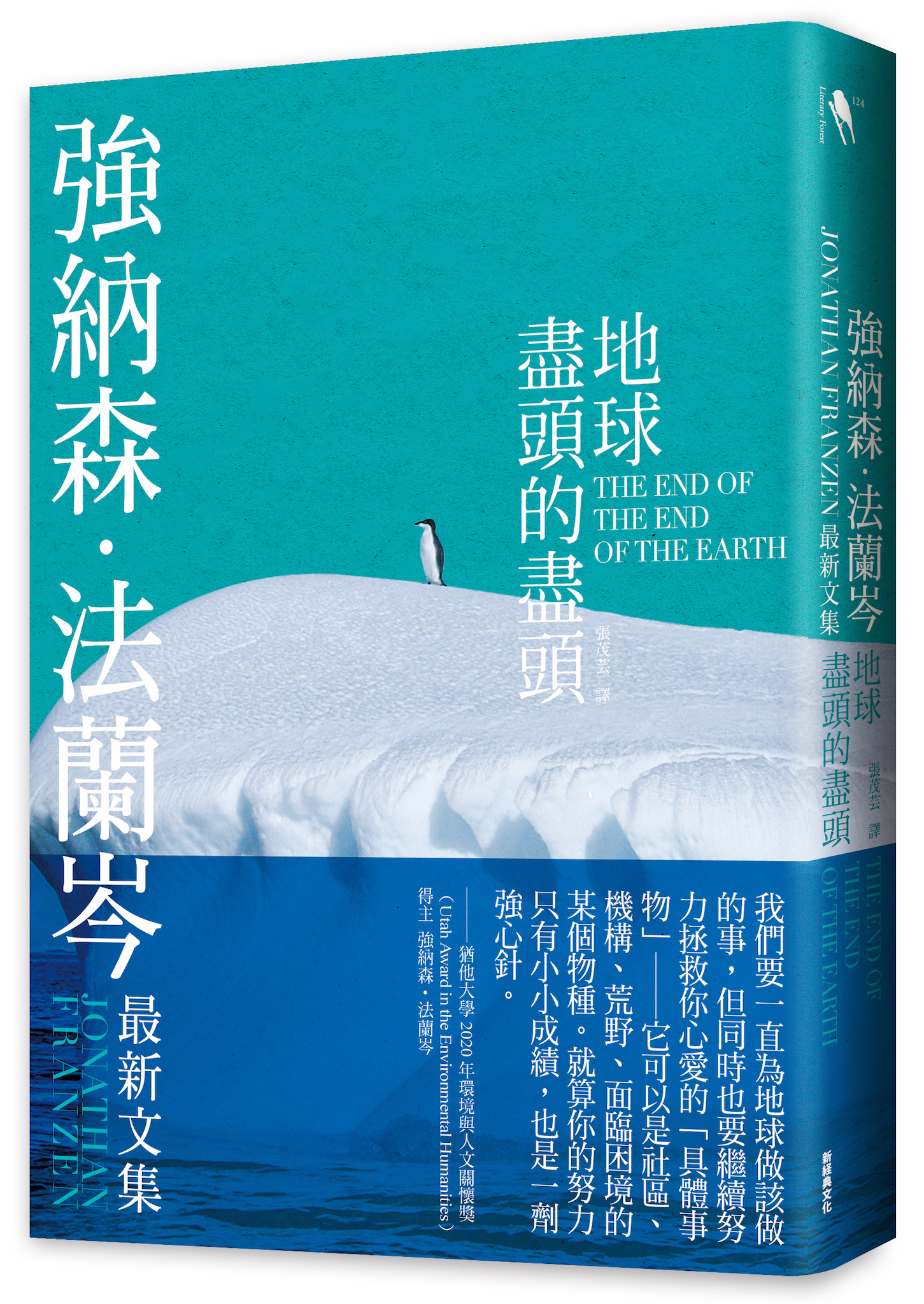

強納森・法蘭岑

新經典文化出版,NTD $350,平裝/ 288 頁

本文摘自《地球盡頭的盡頭》,新經典出版提供。譯者:張茂芸