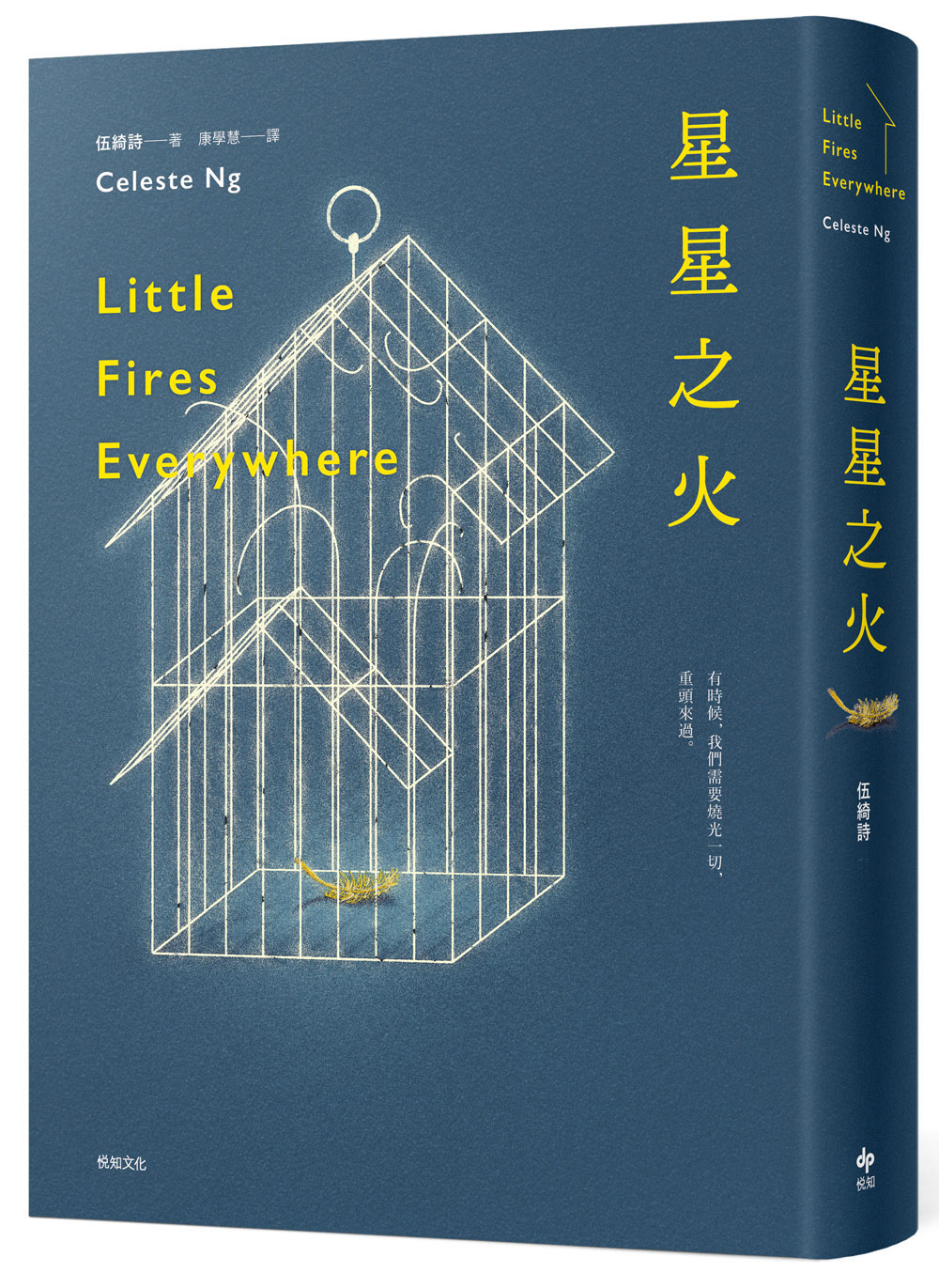

不再安逸的郊區——《星星之火》

伍綺詩

悅知文化,NT$380,平裝 / 400頁

美國文學中有個至高的追求就是「偉大的美國小說」(Great American Novel),以高度的文學品質敘說一個故事,足以反映美國獨特的人文歷史。20 世紀美國文學當中,特別是二戰後期許多「郊區」小說(suburbs in literature),即以美國中產階級家庭生活及價值觀為題材的作品,紛紛寫出極高水準,比如厄普代克的「兔子系列」、理查葉慈的《真愛旅程》、尤金尼德斯的《少女死亡日記》、唐德里羅筆下主角結了五次婚的《白噪音》,到法蘭岑的《修正》等等。不過,無論從戰後嬰兒潮六〇年代到後 911,大部分郊區小說描寫的都是白人,刻劃白人中產階級家庭的種種困境、蒼涼、諷刺或悲劇。

當中多是白人作家。本世紀初文學研究曾出現「White Diaspora」一辭,描寫對於 20 世紀美國文學懷舊的憧憬,白人家庭似乎逐漸從美國文學風景中離散。比如鍾芭‧拉希莉 2003 年出版作品《同名之人》,主人翁是麻州劍橋的印度移民第二代,面對種族融合的文化衝擊,儘管書中取了俄國作家名字的主角最後還是娶了印度女孩。今年初獲選歐普拉 2.0 讀書俱樂部的選書《一場美式婚姻》(An American Marriage,暫譯),描寫對象則是亞特蘭大的非裔中產家庭夫妻,丈夫學習法律、新婚妻子則是代客定製的製偶師,主角的鞋匠父親雙手甚至從沒碰過棉花。

1980 年代出生的亞裔美籍作家伍綺詩,雙親六〇年代自香港移民美國。處女作《無聲告白》裡的家變,出自一個亞裔男性和白人女性共組的家庭,該書獲選 2015 年度亞馬遜編輯百大選書第一名,一時之間聲譽鵲起。去年作者推出第二本小說《星星之火》更是長時間盤踞《紐約時報》的暢銷榜,本書故事以俄亥俄州克里夫蘭市一個計畫性開發的高級住宅區「震顫崗」(Shaker Heights)內的縱火燒屋事件,揭露「郊區」中產階級家庭成員間的祕密與謊言。社經水準高,但不再是單純的純白人社區,孩子們的學校裡有害羞的黑人女同學,酗酒的黑人音樂女教師,呈現當代文學作品中「更新」的「多元」種族狀態。

「莉蒂亞死了,但他們還不知道。」

《無聲告白》,p. 1

伍綺詩的小說暢銷,部分原因應在於她擅長以懸疑事件開場,用懸疑小說包裝。前作是小女兒自殺死亡,新作則是高級住宅區裡的小女兒,放火燒了自己的房子。讀者很早就知道死者及縱火者,作者的企圖是追問為什麼這麼做?社區看似幸福的家庭,私下彼此各有不幸,當中有種族、不孕的困難,特別是如此著重性教育的社區內仍發生青少女墮胎。在房子被自己家女兒燒掉之前,社區關注的是一名遭生母棄養的亞裔女嬰。如同作者下筆,這是整個春季的「八卦」話題。

虛偽與八卦,祕密與背叛,經常是郊區小說中常見的情節。社區內的家庭更是為亞洲棄嬰蜜拉貝兒的撫養權歸屬吵得四分五裂。孩子該歸誰?問題始終回到同一點上:成為母親的條件是什麼?只是血緣嗎?還是愛呢?「母性」無疑是《星星之火》書中探究的重點,作者巧妙地經營理查森太太和蜜雅之間的衝突,一個是遵循社區內大小規定的理查森太太,一個來自外地以打工維持藝術家生活的單親媽媽蜜雅,她們同時是房東與房客的關係,社經階級不同,教養觀念也不同。此外,蜜雅因為跟棄養嬰兒的亞裔母親碧碧是好友,所以支持她打官司奪回女兒撫養權,理查森太太則相對支持社經條件都好但不孕的麥庫勒夫婦。

書中的理查森太太曾說過:「有時候我覺得,所有人都該這樣,一出生就送去給其他種族的家庭扶養,這說不定可以徹底解決種族歧視的問題。」(319 頁)這番言論是理查森先生也不禁聞之色變的「理想主義」,白熾如火。相對地,蜜雅則在聽聞棄嬰時,就告誡了理查森太太的大女兒蕾西:

「說不定到了最後一刻,她才體會到要交出去的是她的骨肉,說不定她看到寶寶就改變心意了⋯⋯不要太急於批判事物。」

p. 79

討論出自蕾西申請大學必須遞交的小論文,題目是改寫一個眾人熟知的故事,如《綠野仙蹤》或格林童話的《奪嬰小矮人》(Rumpelstiltski)。結果居然是蜜雅的女兒珍珠幫蕾西寫,這件小事後來竟牽引出蜜雅和珍珠的身世。《星星之火》清楚展現伍綺詩在結構和布局上的功力,敘事者掌控全局。

此外,棄嬰案後來演變成一宗撫養權官司,不免想到《姊姊的守護者》,但相較於作品銷量已逾一千四百萬本的茱迪‧皮考特,伍綺詩並不像茱迪刻意在當代美國生活中置入特定議題,伍綺詩不尖銳煽動,觸及種族議題但不對號入座,她並不強調亞裔美國家庭,伍綺詩選擇「保持距離」,好比《無聲告白》背景在七〇年代,《星星之火》則是九〇年代,本書在結構上已是一場向九〇年代末的回望。

「即使過了很多年,理查森太太依然堅持,挖掘蜜雅的過去只是公正的回敬,誰教蜜雅惹了那麼多麻煩。」

p. 179

年代保持距離,人物也是,但敘事者掌控全局。作家始終稱呼愛蓮娜為「理查森太太」。這個稱謂上的細節,讓「愛蓮娜‧理查森」有了上位者般的階級與身分。在這個幾乎沒有成年男性主角的故事中,她象徵權力,但是這名女房東最終被房客挑釁:「你是否很害怕,自己錯過了什麼?男人嗎?事業嗎?還是整個人生?」(接下來,美國郊區讀書俱樂部的太太們就著急了,她們讀它好撲滅星星之火。)

「艾爾佛瑞堅守著老一派的真理:愛的方式並非靠近,而是保持距離。」

強納森‧法蘭岑,《修正》,p. 584

《修正》儼然是一部偉大的美國小說,不善情感表達的艾爾佛瑞其實「錯」得多離譜。伍綺詩的《星星之火》無法比擬,但書中的女性角色都細膩而各有苦衷,強過茱迪‧皮考特刻意的煽風點火;伍綺詩寫的是星火,不寫燎原,籠罩在創傷後的輕紗薄霧中,是哀傷的已逝冷火。雖然「震顫崗」社區在作者的有意挑選,加上譯者的譯名強調下,有點湊佳苗《夜行觀覽車》那樣的主婦劇場化,但伍綺詩筆下的角色和環境相當自然而逼真,一切彷彿就在眼前。就是那樣,九〇年代故事中所有人的困惑今日依然困惑,歧視不止於字裡行間。不批判的伍綺詩以藝術之美收尾,紙鳥籠包不住火,而黑玫瑰留在家人手中的負片裡,是月光白一樣的白玫瑰,那是蜜雅帶著珍珠「愛」理查森一家人的方式,而不是諷刺或教訓他們。隨後,這名單親媽媽藝術家也帶著她的家庭,繼續昂揚「踏上自己的道路」。