上月初,加薩走廊又爆發衝突,在這長年紛擾之地,死傷或已不令大眾譁然。然去年 6 月 1 日,羅贊・納姬兒(Rouzan al-Najjar)染血的白衣引來了全球目光,以巴雙邊各自以此大作文章;這一槍可能已構成戰爭罪,但以色列軍方卻遲遲不願正面回應。《紐約時報》費時數月深入調查,揭示事件背後的真相

加薩走廊・庫札——一位配戴頭巾的年輕醫療人員正涉入險境,她唯一的防護措施是身上的白色實驗袍。穿越重重的催淚瓦斯與黑色煙霧,她試圖接近一名匍匐在加薩邊境上的男人。以色列士兵們將武器放平,從另一端警惕地看著。

幾分鐘後,一聲步槍槍響劃破喧囂,以巴衝突迎來了它最新的悲劇人物。

2018 年 6 月,有幾天時間,全球都關注著 20 歲的羅贊・納姬兒(Rouzan al-Najjar)之死,她在加薩走廊治療抗議以色列封鎖行動的傷者時遇害。直至被埋葬,她已成為以巴衝突象徵,對此雙方各執不同說法,互不相讓。

對巴勒斯坦人而言,她是冷血殺戮下喪生的無辜烈士,以色列罔顧巴勒斯坦人性命的典型案例。對以色列人而言,她是意在毀滅以色列的抗議暴民之一,致命武力是回應此行為的合法最終手段。

目擊此事的巴勒斯坦人將起初的說詞大肆渲染,他們說她被槍殺時,雙手高舉空中。以色列軍方則在推特上發布了一段極可能經剪輯過的影片,讓該事件看起來像是納姬兒獻身為恐怖分子的人肉盾牌。

在各個版本裡,羅贊・納姬兒都不過是一塊人形立牌。

一項由《紐約時報》進行的調查發現,納姬兒本人與 2018 年 6 月 1 日晚間的那起事件,遠比這兩種說法複雜得多。她富有領袖魅力且盡忠職守,致使雙邊盼望盡皆落空。她的死是以色列武力壓制抗爭所交付之代價的淒美縮影,而該政策已奪走近 200 條巴勒斯坦人性命。

這也顯示了以巴雙邊如何陷入一個永無止盡且無法可解的暴力循環。深知抗議行動不過是治理加薩地區的激進組織——哈馬斯(註 1)的公關噱頭,巴勒斯坦人仍冒著生命危險,試圖拆除圍籬以表明立場。而強大得多的以色列,則持續專注於牽制,而非尋求解方。

在世時,納姬兒是天生的領導者,她不尋常的勇氣在許多同輩眼裡是種魯莽之舉。她是一位稱職的年輕醫療人員,但她大部分的醫療知識是自學的,還在缺乏教育的事上撒了謊。她是一位女性主義者(就加薩的標準而言),打破了傳統性別規範,但同時也是備受父親寵愛的女兒,對自己的外表非常挑剔,同時正緩慢地籌備未來嫁妝。她外在的活潑模樣鼓舞了其他人,但在生命最後幾天裡,她的內心被恐懼吞噬。

《紐時》發現,那顆奪走她生命的子彈, 是一位瞄準了人群的以色列狙擊手所發射,而白衣醫療人員也身處這人群之中。由群眾提供的數百則影片與相片拼湊而成的細節重建影像顯示,護理員與其周遭的人們都沒有對以色列人構成任何明顯暴力威脅。儘管以色列隨後坦承這並非蓄意殺人,這槍看似就只是一次莽撞的意外,卻也可能構成戰爭罪(註 2),但至今尚未有人因此受罰。

6 月 1 日,星期五,凌晨 3:45

早在太陽升起前,她生命中的最後一天便已開始。納姬兒炸了小肉派(sambousek)和父親共食,這是齋戒月的封齋飯。她向父親展示著她買給五歲弟弟阿米爾(Amir)的新西裝。回去睡覺前,他們一同祈禱。

她父親下午起床時,她已經出門了。

庫札村裡,就在納姬兒家的轉彎處(從她家屋頂便能看到),一片貧瘠土地已成為加薩-以色列邊境柵欄上五個抗議點之一。納姬兒過世後,有好幾週的時間,日日都有數百名巴勒斯坦人湧入此地抗議。

每週五,聚集人潮可達數千。抗議活動的高潮通常是向以色列投擲石頭和燃燒彈,以色列則回以催淚瓦斯及槍聲。抗議者們聲稱,他們的目標是要突破柵欄,回到現在已成為以色列領土的祖傳家園。但目前焦點仍在以色列對加薩地區長達 11 年的封鎖,也包括埃及在加薩南端邊境上的封鎖行動,這已讓加薩經濟陷入停滯,使得該地 200 萬居民覺得遭到囚禁。

這天,醫護人員們期待著一個較為低調的週五。但五點左右,抗議活動能量漸增。人群湧向柵欄,以色列接二連三地發射了令人窒息的催淚瓦斯。

彼時槍聲還未響起。還可能開開玩笑。「我們一起犧牲吧,」納姬兒與另一位醫護人員摩默德・阿迪萊蒂(Mahmoud Abdelaty)嬉鬧著。「快去中槍,好讓我照顧你。」

「你怕死嗎?」她問團隊裡的另一位志工摩默得・蓋達耶(Mahmoud Qedayeh)。「人只會死一次。」

「所有人都認識她」

在以色列國防軍看來,她是噩夢般的受害者:她是國族意識、青春與慈愛的象徵,同時還很上相。

3 月 30 日,2018 年加薩邊境抗議(Great March of Return)首日,納姬兒成為照顧傷患的三名志工中最年輕的一員,也是唯一的女性。

對穿著緊身牛仔褲和 T 恤,朝以色列士兵投擲石頭的年輕人而言,她幾乎在他們一倒下時就出現在身邊,包紮燒燙傷、用夾板固定骨折、給槍傷止血、給予鼓勵,有時也要聆聽他們的遺言。

記者們注意到了。幾乎在一夜間,她成為新聞報導的常客,在社群媒體上,她的追蹤數愈來愈高。「所有人都認識她,」另一名醫護人員拉米婭・阿布・穆斯塔法(Lamiaa Abu Moustafa)說道。

之後的九週間,砲彈碎片擊中納姬兒雙腳,著火的輪胎燒傷她,催淚瓦斯彈害她手臂骨折,而她當天就剪斷石膏,回到抗議現場。

當以色列士兵開火時,其他人退縮了,但納姬兒沒有。「我們聽到的槍聲不會傷害我們,」她告訴一位同事。言下之意是:殺死你的那聲你聽不到。

儘管在這個極度保守的穆斯林領土上,社會慣例將危險工作留給男性,納姬兒仍鼓勵其他女人成為醫護人員。「我想像羅贊一樣,勇敢、堅強且幫助所有人,」她 17 歲的鄰居納吉娃・阿布・阿多(Najwa Abu Abdo)解釋自己為何決定當志工。

納姬兒未婚且暫時對婚姻不感興趣,她一直是自己故事裡的主角。她發送熱情的簡訊給同儕,每個人都相信自己是她最親的朋友。她謊報學歷,假冒成一名大學生。過度地關注著自己社交圈裡的中傷和妒忌。

但她心裡藏著更多事。

抗議活動對納姬兒而言,不僅是能在把加薩圍得像個露天籠子的鐵絲網前發洩的機會;這是一個能讓她獲得醫療經驗、為自己謀得名聲的機會,也或許,藉由讓人留下印象,這還能近一步讓她實現負擔起護理學院學費的目標。

直到 5 月底,她的計畫看似都發展順利。

下午 5:30

到處都是催淚瓦斯。以色列人還沒發射實彈,但刺鼻的煙氣勢不可擋。「就像一場濃霧,」另一名醫護人員法爾斯・蓋卓(Fares al-Qedra)說道。

宛如一場巨型群舞:抗議者跑向柵欄,士兵發射瓦斯彈,抗議者後退,然後反覆上演。

白衣紅唇、顯眼的納姬兒四處奔走,朝人們眼睛噴灑生理食鹽水,以沖掉催淚瓦斯。需要她幫助的人多得讓她分身乏術。

脆弱的柵欄

加薩並非一直以來都被鐵絲網、感應器和碉堡所禁錮。

2005 年以前,加薩的居民可以在以色列工作。但 2000 年巴勒斯坦第二次大起義(Second Intifada)後,火箭襲擊和炸彈攻擊促使以色列封鎖加薩,放棄區內的定居點(註 3)。2007 年,長達一週的內戰後,哈馬斯從巴勒斯坦政府手中奪權,以色列則實施懲罰性封鎖,嚴格限制旅遊與貿易。

2017 年,歷經三次衝突後,加薩經濟陷入停滯,時任巴勒斯坦總統馬哈茂德.阿巴斯(Mahmoud Abbas)決心消滅哈馬斯。他解僱數千名加薩工人、每次斷電就好幾個小時。

正當哈馬斯的支持度搖搖欲墜,加薩年輕人開始抗議以色列的封鎖。哈馬斯抓緊機會,將大眾怒火導向以色列。他們承諾非暴力抗議,卻又鼓勵抗議者衝破柵欄。

在伊瑪目(imamu)的鼓吹與哈馬斯的包車運送下,人潮迅速增加。抗議行動成了國族主義的馬戲團。母親帶著孩子,攤販叫賣著鷹嘴豆餅,一家人睡在帳篷裡。年輕人在柵欄旁焚燒輪胎,帶著剪線器和簡易火藥悄悄爬上圍籬——成為以色列狙擊手的明顯目標。

流血事件達成了哈馬斯的公關目的:贏得國際關注和同情。而以色列則不得不如此應對。對他們來說,抗議行動已觸動敏感神經:邊界並非以牆劃分,而是柵欄——一個相對脆弱、設計來偵測入侵,而非防止入侵的裝置。技術上來說,這甚至不是公認的邊界,只是 1949 年以阿戰爭後劃定的停戰線。

擔心數千人會突然湧入,軍隊警告加薩居民,凡靠近柵欄者將被射殺。

以國官員解釋,軍事政策只允許在迫近暴力威脅下,口頭警告、催淚瓦斯與鳴槍等次要選項用盡後,才能以致命武力作為最後手段。發言人堅稱,指揮官須核准每次射擊,且在一則爾後遭刪除的推特貼文中寫道:「我們知道每一發子彈落在何處。」

但抗議第一天就有 20 人喪生、數百人負傷。此後,一名以色列士兵被擊斃。巴勒斯坦死亡總數則來到 185 人。受害者包括 2 名女性及 32 名兒童、記者、一名坐在輪椅上的雙側截肢者、一名手臂上套著輪胎,正朝著圍籬反方向跑去、背部中彈的年輕人。

以及,醫護人員。

晚上 6:13

新的衝突點出現:幾十名抗議者沿著柵欄向北前進了約 182 公尺,越過了以色列以碉堡鬆散標示出的北部邊界。

有些抗議者開始破壞柵欄前約 36 公尺處的鐵絲網。

以色列士兵快速靠近,在另一側就定防禦位置。他們儘量減少射殺人數。目前為止,他們僅射發一記警告鳴槍,以及多發催淚瓦斯。

如同囚犯

除了在 1997 年才 3 天大時曾一度造訪埃及,羅贊・納姬兒一輩子都被限制在狹窄的加薩走廊,主要在邊境上的小村:庫札村度過,村裡幾乎每個人都是納姬兒家族的人——1984 年從靠近雅法(Jaffa)的薩拉馬(Salamah)逃離的難民後裔。(因家族姓氏皆同,下文必要之處以「羅贊」稱呼本文主角)

羅贊學習能力出眾,兩歲便進入幼兒園,學習英文單字,複誦詩文。她也是快樂的:她的母親薩布林(Sabreen)耽於憂鬱,曾錄下羅贊的笑聲。「當她看到我難過,便會努力逗我開心,」她說道。

羅贊是爸爸的心肝寶貝女兒。她的父親阿希拉夫・納姬兒(Ashraf al-Najjar)是一位身型瘦長的企業家,在還來得及時,百般地呵護、寵溺著她。他曾在以色列連續工作數月,購入電器和傢俱,再以四倍價錢在加薩售出。生活還算過得闊綽。

「老實說,我想念那些日子,」他說。

還是小女孩時,羅贊便曾吵著要玩具聽診器。她父親期待著有一天送她出國學醫。

但火箭、封鎖與戰事接踵而來。他不再能前往以色列工作,便開了一間摩托車維修店。2014 年以色列軍隊入侵時,維修店被夷為平地。他破產,接受兄弟姐妹的接濟。羅贊放棄去校外教學以節省開銷。

庫札村在戰爭中幾乎淪為廢墟。羅贊最好的兩個朋友被殺,其中一位和她 20 名親戚一同遇害。她看到一位表親的遺體遭肢解。納姬兒一家的家園被毀,錄有她笑聲的音檔遺失。當他們從庇護所返還時,街上躺著死者與瀕死之人。

羅贊說她想學習如何幫助人們。

晚上 6:17

以色列碉堡對面,納姬兒衝向柵欄幫助一位少年,以色列士兵在一旁看著。有人在她背後朝著士兵扔石頭,用她作掩護。

兩名抗議者被困在鐵絲網附近,倒在地上。

她和其他幾名醫護人員——包括她的朋友拉夏・庫達(Rasha Qudeih)和瑞米・阿布・賈札(Rami Abo Jazar)——再次前進,試圖提供協助。他們舉起雙手,好讓以色列人知道他們沒有惡意。

頭頂傳來兩聲槍響。納姬兒向約 45 公尺遠處的士兵揮手,示意對方別開槍。但當她逐漸靠近,另一槍擊發,子彈更近了,並激起沙塵。

一名士兵從吉普車後現身,放平他的步槍。「狙擊手正瞄準我們!」庫達大喊。醫護人員們轉身跑開,新一輪催淚瓦斯襲擊了他們。納姬兒是最晚撤退的。

無畏的 15 歲

幾乎每個在抗議現場看過納姬兒的人,都被她隨時準備好置身險境的態度打動。一次又一次,出現在影片中的她,是動身尋找受難者的第一人,也是踏向安全之處的最後一人。

「她很魯莽,」一名來自拉法的創傷護理員埃斯蘭・歐克(Eslam Okal)說道,歐克在聽聞納姬兒的事蹟後,志願投入庫札村抗議活動。「我告訴她『安全第一』,我們為此爭執多次。但她的勇氣勝出了。」

高中時期她就讀女校,是一個溫和叛逆青年小團體的領袖,她們對學校的服裝規定嗤之以鼻:白圍巾和頭巾,深色長褲。納姬兒穿著亮色服裝,並接受隨之而來的責罵。

其他女孩在課堂上靜默無聲。但納姬兒會以問題打斷老師,在受懲罰時堅持立場,不斷回嘴,雖然通常是面帶微笑。

很難確定她是如何變得如此無畏且直言不諱,但幾位摯友提起了她 15 歲時的一次創傷經驗。

在十年級的期末考期間,羅贊回到她家族的四層樓住宅,屋裡局勢緊張。羅贊很喜歡的阿姨納娃・蓋達耶(Nawal Quedayeh)當時懷胎七月,卻被羅贊的姑姑和祖母當成賤民對待,不讓她使用廚房。蓋達耶在廚房刷洗鍋具被她們發現,雙方開始扭打,羅贊目睹祖母將蓋達耶推下樓梯。她和肚裡的胎兒都撒手人寰。

作為唯一的目擊者,羅贊有兩種選擇:保持緘默,不為阿姨伸張正義,遵循社會對女性的期待,將重大法律問題留給男性。或者,說出真相,並可能親手將祖母送進監獄。

她選擇作證。祖母遭判過失殺人罪,入獄一年多。

她的高中老師尼斯林・阿布・伊夏克(Nisreen Abu Ishaq)表示,這個苦難讓她「更加堅強而大膽。」學校行政人員蘇珊・瑪蒂・雷格(Suzan Mahdi al-Reqeb)說,從此,「沒有任何事能阻礙她。」

除了錢。

知道自己無法負擔大學學費使她沮喪。她的入學考試也有部分不及格。但她沒有放棄。「相反地,」她母親說,「她用力跺腳,說『不會浪費幾年時間等情況好轉——會找到別的辦法。』」

她參與基礎急救課程,並發現可以簡單地「忘記」交學費。「別當個白癡,」她告訴一位差點要去繳那 5 美元學費的朋友。

她在急診室到處閒晃、跑腿、觀察手術,假裝自己也是這裡的一員,直到醫院員工發現她不是這裡的人。席夫・阿布德・賈福(Seif Abdel Ghafour)說,當他帶著瀕死的叔叔衝進醫院時,他被弄得暈頭轉向,直到羅贊領著他們到該去的地方。「她不認識我們,但她待我們如兄弟。」

抗議活動能讓她測試自己。當衛生部要求 200 位醫護志工參加筆試時,她得到 91 分,是她組上的最高分。她領到一張識別證、實驗袍和白粉相間的醫護人員背心。

她戴上這些裝備,如同穿著盔甲。

晚上 6:20

越過碉堡的北邊,至少有 2 名抗議者向以色列人丟擲自製炸彈。沒有造成任何損失,但這與拋擲石頭相比,卻是一個顯著升級。

納姬兒正從吸入催淚瓦斯的不適裡逐漸恢復。不遠處,抗議者們開始剪去另一區的鐵絲網。

突然間,一顆步槍子彈擊發。身處群眾北方的一位年輕人腿部中彈。

以色列軍隊奉命瞄準該處,以國官員表示,這是種策略,旨在最小化死亡人數。然而,他們打響一場激戰的槍聲,瞄準的卻是數百碼之外的目標。彈道學家表示,一百碼(約 91 公尺)外,一顆射偏的子彈就像一顆打水漂的石頭。

「如果我打偏了,而子彈打中石頭,我不會知道它會飛往哪去,」一名以色列資深指揮官說道。

「眾人之女」

庫札村裡,幾乎每個抗議者都至少有一個被羅贊拯救的故事。有些人則有許多次經歷。

「她想要一直待在柵欄旁,作為眾人之女,」另一名志工那達・拉漢(Nada al-Laham)說道,使用了一個形容被強烈國家認同感所驅使的女性的說法。

她父親說,他曾慫恿她放一天假:「她會說:『不行,爸爸,那裡有人需要我。』」

納姬兒將她的角色視為巴勒斯坦鬥爭的一部分,如同那些燃燒輪胎和揮舞剪線器的人們。她成為訓練有素的發言人,從不拒絕訪談要求,但也不總是等著要受訪。2018 年 5 月 7 日,她接受《紐時》採訪時表示,「我們的目標只有一個,就是救援與疏散,並且告訴世界:我們——手無寸鐵的我們——無所不能。」

她的臉書貼文則時而矯情。她有次寫下,她血跡斑斑的制服上有著「最甜美的香水」。

抗議現場成為加薩規模最大的社交場合。幾乎每天都有人成功配對,每天都有人訂婚。年輕人與他們的父母走訪納姬兒的家,企求與如今著名的羅贊・納姬兒成婚。「齋戒月時,每天都有 10 到 12 人,」她父親說道。羅贊拒絕了所有人。他說:「她心裡有自己的目標。」

抗議活動結束後,她計畫重考大學並取得好成績。不論如何,她總會找到進入護理學校的方法。

晚上 6:29

納姬兒才剛回到崗位,站到她醫護團隊裡最親的朋友穆斯塔法旁邊。抗議者拖著剪下的鐵絲網匆匆向南方前進,將他們的長繩高舉過她們頭頂。

穆斯塔法很擔心。她説,以色列人通常會朝拉繩子的人開槍。她催促納姬兒離開。

拉著繩子的人終於帶著一捲帶刺鐵絲網離開。多數群眾跟隨在後。兩人周圍的聲囂漸趨平緩。

死亡的氣息

當抗議活動看似要演變為一場持久戰時,納姬兒故作勇敢的態度,與種種愈發頻繁的死亡徵兆,漸漸融合在一起。

「當我離開人世時,認識我的人們,請讓我成為你們甜美的回憶,」2018 年 5 月 5 日,她在臉書寫道。

「請為我的回憶講一段美好的祝禱詞,」5 月 24 日,她向另一人說道。

她父母說,這種病態言論並不正常。雖然許多加薩人認為,死亡比此時此刻的生命更可取,但羅贊「緊握生命,」她母親說。「她從未希望成為烈士。她熱愛生命。」

晚上 6:31

日落即將來臨,隨之而來的是齋戒結束。柵欄附近的情況也逐漸靜了下來。

一名看向納姬兒所站位置的以色列士兵,可能會看到一名男子在空中揮舞巴勒斯坦國旗、幾個脫隊的抗議者在周圍遊蕩、一群護理人員正協助一名躺在地上的抗議者,幫他從催淚瓦斯中恢復過來——該區內沒有一個人在做任何具威脅性的事。催淚瓦斯正發揮其效力:讓致命武力成為不必要的手段。

突然間,另一聲槍響。

醫護人員穆罕默德・夏非(Mohammed Shafee)看到一些東西「飛進我的身體。」他的胸口被細小彈殼碎片擊中。

發現地面上發生爆炸後,賈札痛苦地尖叫。他的大腿擦傷了。

納姬兒在他們後面,她伸手觸摸自己的背,然後癱倒在地。

穆斯塔法震驚地看著納姬兒幾分鐘前才治療過的抗議者們將她抬起。當他們把她抬走時,血從她的胸口湧出。

開槍,還是不開槍

三名醫護人員倒地,全因一顆子彈。這看似不太可能。

但《紐時》的重建影像確認了這點:子彈打中三名醫護人員前方的地面,接著碎片四散,部分碎片向上回彈,刺穿納姬兒的胸口。

這顆子彈從以色列狙擊手所在的沙堆上擊發,距離醫護人員倒下位置至少 120 碼(110 公尺)。

以色列軍隊的交戰守則機要保密。但發言人強納森・康里克中校(Jonathan Conricus)表示,狙擊手只能朝有暴力威脅的人開槍,比如「剪斷柵欄,投擲炸彈者。」

刻意射殺醫護人員或任何平民,都是戰爭罪。以色列很快就讓步,承認納姬兒的死純屬意外。

「她不是被瞄準的目標,」康里克說。「醫護人員從來不曾是目標。」

但沒有任何以色列士兵呈報這起意外槍擊事件。軍方表示,事後報告指出,狙擊手瞄準了四名男子,並將他們全數擊中。

《紐時》發現,報告中提及的第一、三、四位抗議者,都是腿部中彈,中彈時間和方式與軍方報告一致。但是《紐時》無法確認軍方對第二位抗議者的描述,而其射擊時間與納姬兒被槍殺的時間吻合。

軍方表示,那是一位穿著黃上衣、投擲石頭,並拉扯柵欄的男子。但《紐時》調查顯示,現場唯一一位穿著黃衣男子並未作出這些行為,甚至是什麼也沒做。該名男子站在距離柵欄 120 碼外,沒有造成任何威脅。

即使那名男子真的是一個合法的射擊目標,他身後站著醫護人員的事實,仍是一個問題。

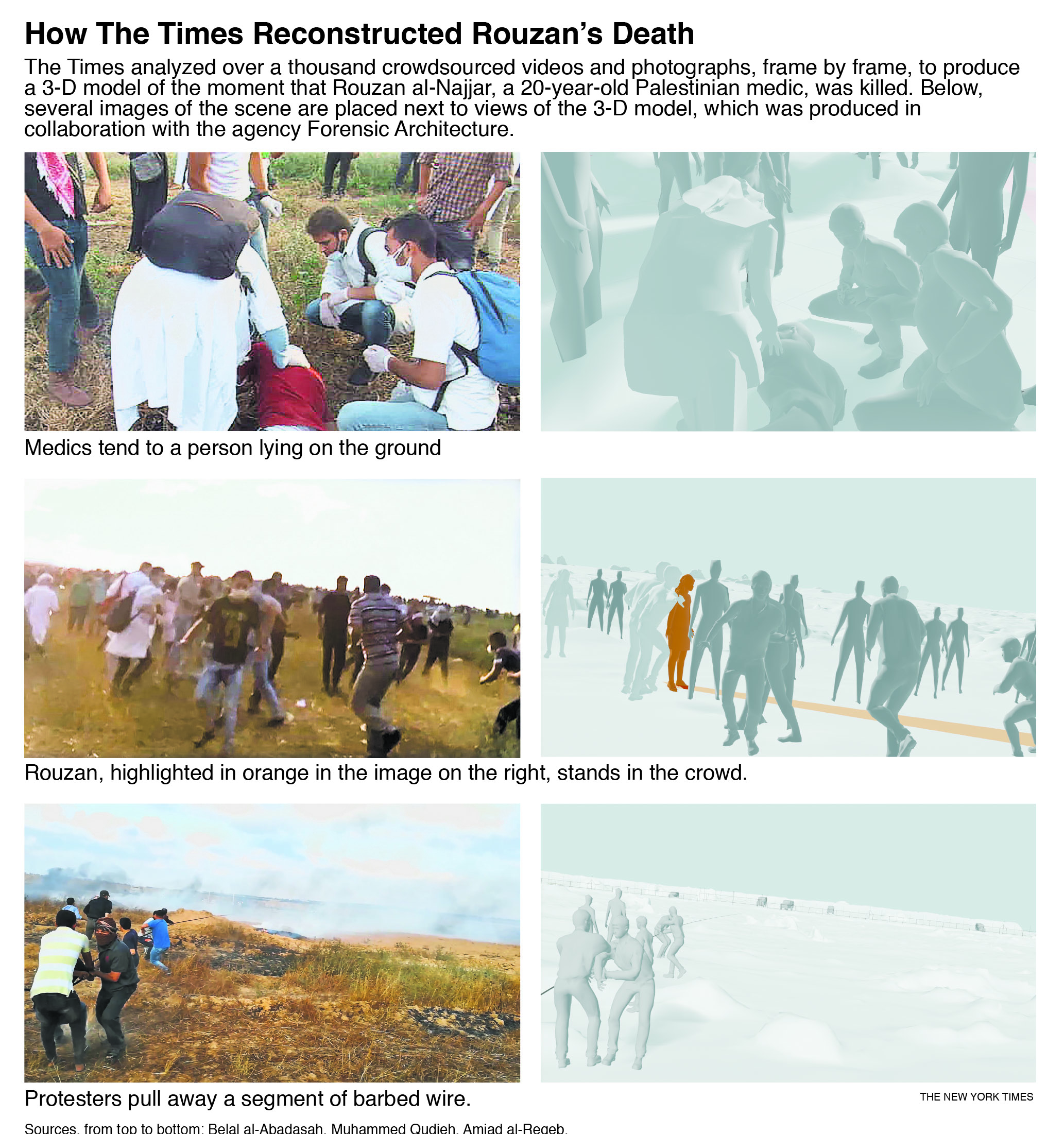

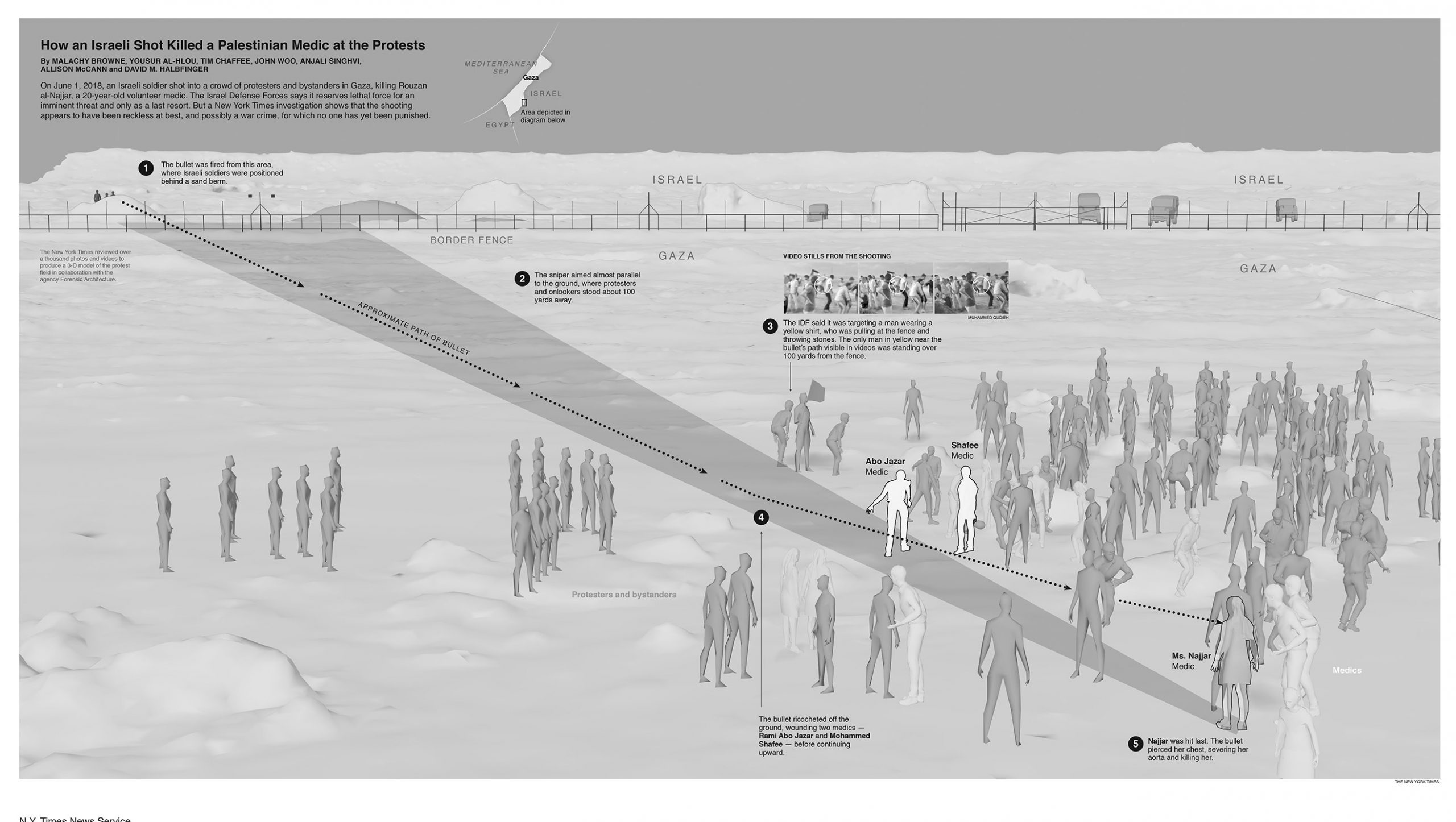

【抗議現場,以方發射的一顆子彈,如何擊斃一名巴勒斯坦醫護人員】

2018 年 6 月 1 日,一名以色列士兵朝一群抗議者與旁觀者開槍,打死 20 歲的醫療志工羅贊・納姬兒。以色列國防軍表示,致命武力是作為最後手段使用。但《紐時》調查顯示,這一槍很可能已構成戰爭罪,但目前仍未有人因此受罰。

紐時一幀幀地分析了逾千個影片與照片,與法醫建築(Forensic Architecture)聯手,製作出羅贊被殺時的 3D 模型圖。

1. 以色列士兵位在沙堆後面,子彈從此區域發射。

2. 狙擊手瞄準的位置讓子彈幾乎與地面平行,抗議與旁觀者站在約 100 碼外。

3. 以色列軍方表示,他們的目標是一名正在拉扯圍欄並投擲石頭的黃衣男子。但影片中唯一穿黃色衣服的人距離圍欄逾 100 碼。(槍擊影片截圖)

4. 子彈自地面反彈,先傷及兩名醫護人員——穆罕默德・夏非、瑞米・賈札——然後繼續往前。

5. 羅贊・納姬兒是最後一個中彈的,子彈穿過她的胸腔,切斷了她的主動脈,導致她的死亡。

接連失誤

2018 年 8 月,一位資深以色列指揮官告訴《紐時》,已有 60 至 70 位加薩抗議者死於非蓄意殺人,約占當時總死亡人數的一半。

然而,以色列軍方表示,軍隊交戰守則維持不變。

專家表示,該個案可能違反國際人道法:在死亡平民數到達一定數量後,指揮官有責任作出改變,以確保人們不會成為不必要的攻擊目標。

「你已經沒有說『不小心』的權利,」艾塞克大學武裝衝突法教授諾姆・盧貝爾(Noam Lubell)說。

大量的意外致死案件,加上以色列未能以調整交戰守則作為回應,引發了這樣一個問題:這究竟是個疏漏,還是以色列政策的特色?

康里克表示,並非所有非蓄意殺人案例都是「非蓄意」地扣下板機。他說,有時候士兵們瞄準人們雙腿,他們視此為合法目標,但最後卻害他們中彈身亡,而非只是受傷。

以色列認為,哈馬斯成員不論是否持武,都是合理攻擊目標,這般對國際法的詮釋,普遍不被國際接受。

以色列軍方律師坦承行為有些不當,但也表示,沒有士兵涉嫌蓄意殺害任何明知不該殺的人。

2018 年 10 月 29 日,納姬兒死後近 5 個月,以色列軍法官才開始著手進行刑事調查。但該位資深軍官曾在 8 月告訴《紐時》,以色列方面不存在該槍殺案相關紀錄。他完全不知道她是如何被殺,他是看了《紐時》才知道的。

以色列似乎滿足於「保衛邊境是件麻煩事」的說法。「不幸地,他們說的沒錯,」康里克說。「在那樣的情況下,意外會發生,而非蓄意造成的結果也會發生。」

晚上 6:37

一台救護車將納姬兒送往檢傷分類帳棚,她被安置在重傷的「紅色區域」。

她曾是如此渴望能歸屬於此,以致於她時常造訪這座帳篷,甚至在並未護送病人的時候也會出現。現在,專業救護人員們擠在她身邊,發狂地想試著救回她。為她插管的醫師,就是四月納姬兒得到優異成績的衛生部筆試時,負責監考的醫師。

有三人以智慧型手機錄下這個場景,彷彿提醒著人們她的名氣。

在送往鄰近醫院前,納姬兒嚥下最後一口氣,晚間 7 點 10 分,宣告死亡。

「為什麼殺她?」她崩潰的父親哭喊。「她是一位仁慈的天使。」

羅贊・納姬兒名列加薩烈士名單之中。她微笑的肖像將在加薩各地的牆面和告示板散發光芒。她已成為一個象徵,不過大概不會是以巴雙方各自期待的那樣,而是一個無望、無盡的衝突,與其中殞落的生命。

註 1:巴勒斯坦激進組織哈馬斯成立於 1987 年,創立初衷即是為解放以色列佔領下的巴勒斯坦,其附屬武裝組織「卡桑旅」曾多次對以色列平民及軍事目標發動攻擊。

註 2:戰爭罪是為兩國以上武裝衝突時所發生之違反戰爭法規及慣例的不人道行為,如故意殺害、虐待人質與醫護人員。

註 3:通常指以色列在 1967 年六日戰爭時奪取的土地上,所建立的猶太人社區,也稱為猶太人定居點或以色列屯墾區。