酒神的車準時在下午 3 點開到我家巷口,傍晚 5 點桃園的電影,從台北出發還不算太趕。酒神——這是他的網路代號 dionysos,我猜他同事不會這樣叫他——平常是個白領階級,美國讀完研究所回台北的金融業服務,上班地點在 101 旁邊,每年跨年都有第一排的視野。

他那輛進口休旅車裝了兩個兒童座椅,「如果前座太擠,按那邊可以往後調。」他貼心地指了指電動按鈕處,「平時都是我太太在坐。」

酒神太太,我好像只在婚禮上見過一次面(那天我還是伴郎呢),幾年前他被公司調派到日本,夫妻倆帶著仍小的兒女遷居到東京的荻窪區,上回見面就在荻窪附近的吉祥寺,涼爽的夏夜,他帶我到一家親子餐廳喝生啤酒,然後逛了車站旁的 HMV 和 Disk Union 唱片行,一如我們每次碰面都會從事的活動。

月台上分手時,我想必說了這句:「等你回台灣,多聚聚吧!」

隔年他就調回台灣,我在臉書上看著他封箱、打包,從平成到令和,把一種生活收納成另一種生活。酒神一家搬回內湖的公寓,我們只隔半個台北城,縮短的距離卻讓「多聚聚吧」成了一句客套話,我在臉書上繼續觀望他的生活——長大的小孩、新迷上的嗜好、和我不同的社交圈子,就讓彼此的交集留在十多年前的另一座城市。

偶爾我會點開他搬了好幾次家的部落格「21st Century Schizoid Man」(這是英國前衛搖滾樂團 King Crimson 最著名的歌曲),讀著他數十年如一日用心的影音開箱文。那部落格的副標題是「世界就是中古唱片行」,而「關於我」的部分是這麼介紹的:中年已婚男子,暨無可救藥、義無反顧的實體影音文學動漫收藏者。

酒神比我早生兩年,我倆擁有相同的世代記憶,曾經,他的「關於我」是我心目中理想中年的樣態,可以一直買唱片到很老,讓收藏蔓延到天花板上。這幾年我開始聽串流音樂,幾乎不買唱片了,北漂棲居的頂樓加蓋也沒有空間再讓收藏蔓延,至於婚姻,那需要的不只是義無反顧。

車子駛離巷口,一會兒就接上建國高架,兩年多不見,自然從上次的吉祥寺會面開始聊起。

「欸,你和她還有在一起嗎?」酒神問。

「那次從日本回來後就分手囉。」我說。

「那你現在單身?」

「嗯,應該吧……」

感情部分迅速 update 完畢,話題跳轉到共同朋友誰誰誰失蹤了或者又出現了、誰誰誰現在混得很好或者不太好、島上的選舉、世界局勢、金融業的薪水,兩個曾經死硬的文藝青年,就像說好似地不再談論文藝。來到這個年紀,任何事都是一晃眼,什麼人都是好久不見,各種感覺都是重新想起。

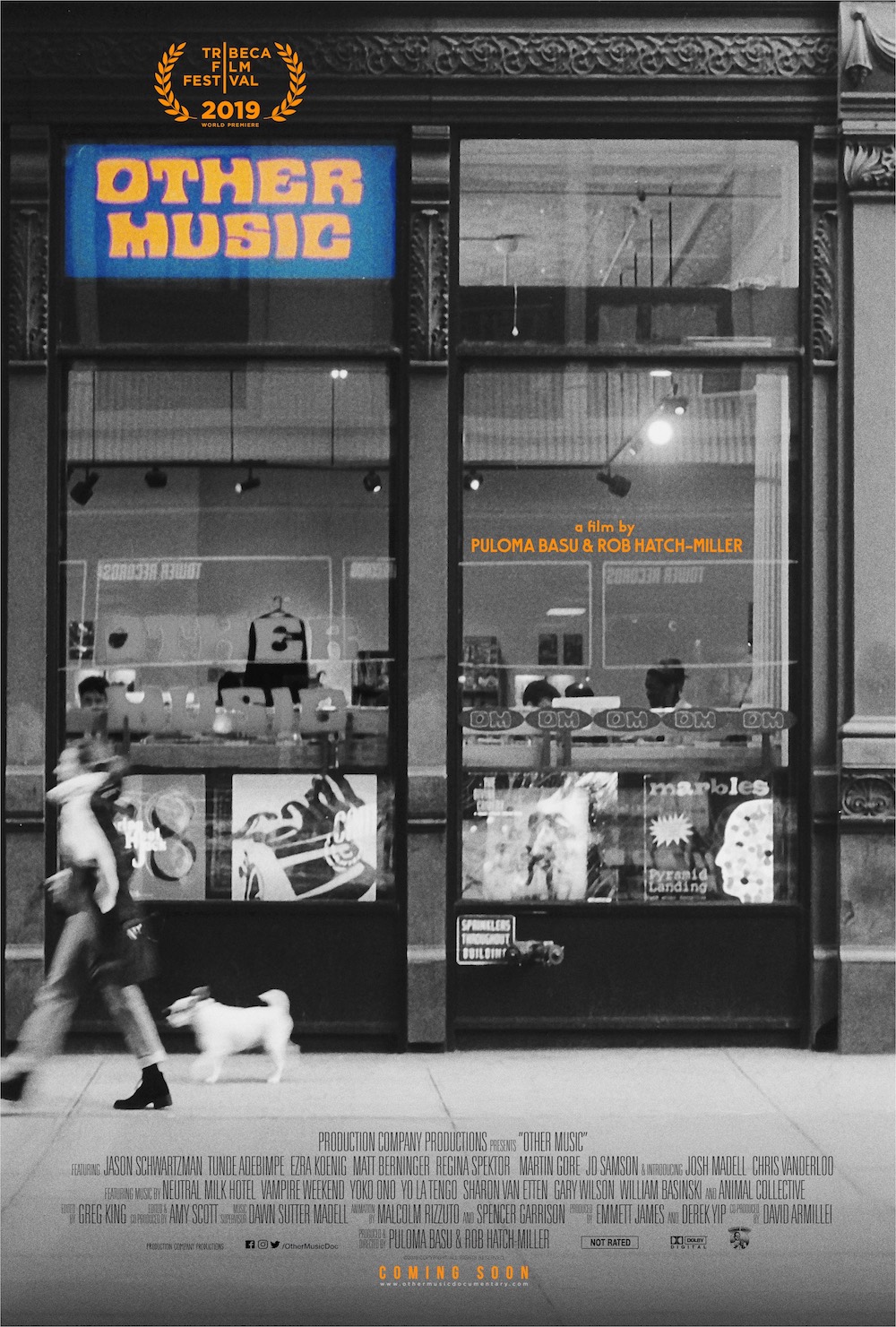

下了高速公路,車行至桃園市區,談話這時才切入主題,「你覺得會有多少認識的人來看?」「五個?十個?我也不確定。」我們要看的電影叫作《紐約傳奇唱片行:其他音樂》,很奇妙的,這部小眾紀錄片在桃園電影節進行全台首映,我看到訊息立刻想起酒神,直到走入影廳,才意識到這是我倆第一次一起看電影。

「其他音樂」指的是紐約東村一家名為 Other Music 的唱片行,位在東四街與拉法葉街的轉角,對面是雄霸一方的淘兒唱片城(Tower Records),Other Music 自知資本拚不過人家,專心把自己經營成小而美的音樂風格選物店,舉凡地下的、實驗的、另類的、無法歸類的都屬它的管轄範圍,店名指的就是這個意思——咱們賣的是另一種音樂。

不只是音樂,這家店也象徵一種品味、一種情調、一種社群精神、一種小眾同溫層的歸屬感。我在紐約讀書的幾年間,除了學校、地鐵站、中國城的快餐店,和幾間演出場館,Other Music 是我進出最頻繁的場所,我總會下意識走過那條街,熟練地推開那扇門,隨手翻翻二手唱片區,瞄一眼白板上的當週推薦,站在櫃檯旁偷聽熟客和店員說話,覺得自己是這個家庭的一分子。

往往,我會帶著一張不知道自己正在尋找的專輯離開,只因店員那句「如果你喜歡那個,應該試試這個。」回到家後,我把新拿到的提袋像俄羅斯娃娃套入舊的,把剛認識的音樂用力聽進身體裡,我是一塊飢渴的海綿,曼哈頓是我的染缸。

最初 Other Music 就是酒神帶我去的,2003 年我們在甘迺迪機場碰面隔天,他就以即將歸國的留學生暨搖滾同好的身分帶我這初來乍到的新人去 Other Music 見世面,「喏!你看那面旗子,紐約最酷的唱片行。」十六年了,我在影廳裡坐下時,依然記得和酒神初訪 Other Music 的情景,記得那塊街區特殊的氣味,記得那面藍底橘字旗醒目的配色,一如紐約大都會隊。

電影開始前我們環顧四周,搜索認識的人臉,結果一個都沒有,來的人都是桃園當地的學生以及一些民眾,忽然,我覺得自己從衣櫃翻出那件已經洗得很薄的 Other Music T 恤今天把它穿在身上,這個舉動太慎重了,甚至有點不合時宜。也無妨,一家實體唱片行存在於這個串流年代,本來就很不合時宜,這部電影是一封和它告別的情書。

1995 年 Other Music 開業時,繁花盛開的九〇年代剛過一半,全球唱片市場一片榮景。進入 21 世紀,數位音樂的崛起讓唱片行落寞成一門夕陽產業,業績直直落,房租卻一直漲,而串流音樂更是壓垮它的最後一根稻草,音樂不再需要實際擁有了,它是雲端上的虛擬貨幣,供人在需要時提領,到社交場合上兌現。

這家小小的但是對許多人來說很重要的店,在 2016 年熄燈,它經歷過唱片工業最輝煌的時代,見證了紐約下城在 911 事件後重新站起,幫冷門的樂團和挑剔的聽眾找到彼此,讓客人變成夫妻(譬如這部紀錄片的兩位導演),也讓遙遠的東方島國兩個生活漸遠的朋友有機會再看一場電影,溫一溫從前的交情,在過去的時光裡拾遺。

2003 → 2016 → 2019

我們像兩名時間的偵探,梭巡在記憶的街頭,行人的溫度、唱片的手感、城市的輪廓,都是我們採集的證據。並肩走出膠卷中的東四街,我們回到桃園的鬧市,取車前我對酒神說,「請你吃頓晚飯吧!」我倆搭著電梯到百貨公司的頂樓準備找家餐廳,他對吃飯這件事顯得心不在焉,忽然轉頭問我:「欸!你聽過桃園有一家黑膠唱片行嗎?你知道它開到幾點鐘?」