在拉丁舞的規訓中追尋自由 李維菁《人魚紀》中的身體與主體性

李維菁

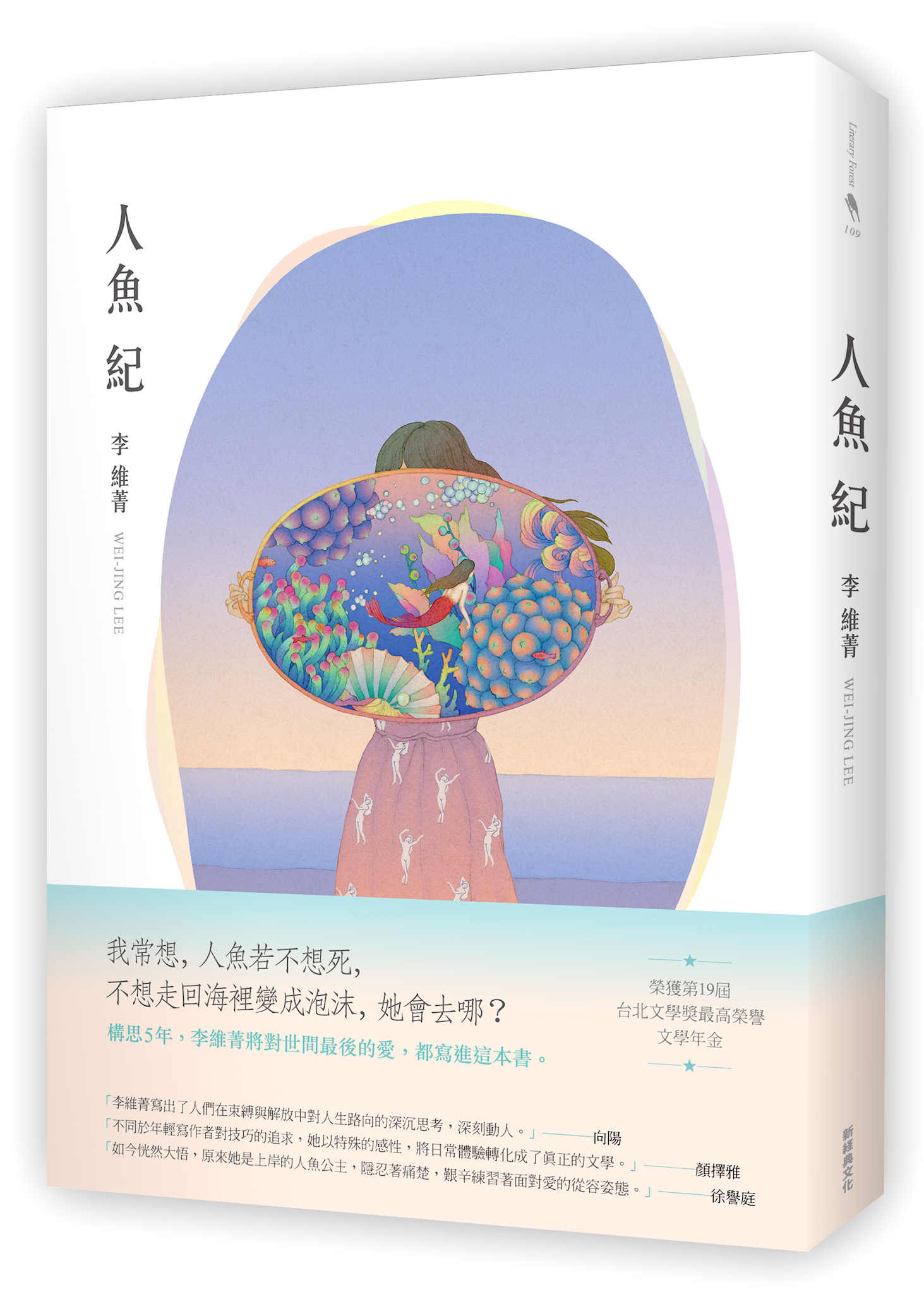

新經典文化,NTD $320,平裝 / 232頁

李維菁《人魚紀》中熱愛跳拉丁舞的女主角夏天,唯一的一次演出,就是穿著「亮片一直掉的塑膠廉價舞衣」,和跳舞班的叔叔、阿姨們在跳舞學校的活動中表演。看著同班同學參加比賽,沒有舞伴的夏天心裡慨嘆:「那只是初賽,但我連初賽也進不了。」

其實,整部《人魚紀》,就是夏天最精采的表演!拉丁舞同時規訓和解放她的赤子之身,那個「肌肉一節節向外伸展」、「核心收緊」、「下身穩重」,柔軟又有力量的舞者的身體,是夏天看到的,也是她自己的——夏天在書裡子宫未老先衰,為此痛哭,如果她知道:李維菁展現她充滿生命力的舞者身體給世界,該有多好?

《人魚紀》由夏天學拉丁舞的歷程貫穿各個她遇到的或遠或近的身體,有的美麗,有的怪異,有的使她快樂,有些使她疼痛。最重要的是,拉丁舞使夏天重奪自己的身體:無論是她經常生病的肉身、愛情中和戀人纏繞的肢體,還是母女關係中被血脈綁架的軀殼,都如無法反抗入侵的殖民地;唯獨舞者的身體是夏天所能掌握的,而這種身體與自我意識的一致,本身就是幸福的泉源:「我感受到身體與節奏旋律的結合,出自本能地感到歡喜,接著我著迷於自己對自己身體是有控制權的。原來我不是無能為力,我是有能力控制自己的。」拉丁舞與性/別關係的淵源,一方面造就了一個典型化的異性戀身體語言系統,但另一方面吊詭地使性/別差異成為男女都可以習得的肢體符號,消弭了兩性權力拉扯所依賴的二元對立關係。不過解放的場域,始終來自舞蹈中美感經驗帶來的自由;夏天創造了身體的存在感,她的(女性)身體終於不再是他人的殖民地,而是她自己的聖殿,是她個人主體性的所在。

「搔首弄姿」的程序:拉丁舞的符號秩序

《人魚紀》裡其中一個讓人難忘的時刻,是舞蹈老師東尼向夏天示範如何「搔首弄姿」:

主要流程是你摸自己的頭髮,順著摸臉,手滑下,滑過脖子,摸胸,摸腰,臀搖擺,像基本步那樣成八字形擺,然後手上來突然半拍往上向上打直,回到原來的隊形⋯⋯

一直對自己的身體和感覺都保持距離的夏天,此時心花怒放:「我很開心,東尼教我搔首弄姿,我好開心。」難怪她自己說,在舞蹈中她是「溫暖又笨」的,與那個可以把身心傷害敘述得又輕又痛的她不一樣。拉丁舞讓夏天可以完全展現和享受她的女性身體和身分,而無須擔心現實中要承受的、源自異性欲望的批判和入侵,這是原來拉丁舞刻板形象外的意外解放。

夏天學的國際拉丁舞(International Latin),和國際標準舞(International Standard)合稱體育舞蹈(dancesport),是受國際奧委會認可的體育競技項目,十分講求技巧和美感的琢磨,所以要求高度的身體和表演意識。體育舞蹈的前身是社交舞(social dance),起源於18世紀歐洲的皇室、貴族與上流社會的舞會(ball),集體舞是適婚男女見面的社交儀式,但上流社會的婚嫁是為了維繫家族經濟多於成就愛情。隨著工業化和都市化發展,資本家和中產階級冒起打破了原來家族和資本的紐帶,舞會中多了享受跳舞和公共生活的都市新貴,社交舞也從表逹禮貌的儀式逐漸變成大眾日常的娛樂和身體的美感經驗。第一次世界大戰之後的爵士時代(Jazz Age),跳舞熱潮席捲全球大都會,即使歐亞各地城市的舞蹈文化有異,異性雙人舞成為了主流,而社交舞(ballroom dance)的知識和美學傳統也圍繞兩性在情愛之中的角色及關係編碼。

社交舞作為兩性在公共空間情感交流的身體語言,反映和鞏固了社會所要求的兩性典型特質和關係:搔首弄姿的章法,就包含了對女性表逹慾望的節奏和姿態的期望。今天所強調表演性及競賽的體育舞蹈,以更精緻、銳利和更具穿透性的表逹,加強和放大了父權的規訓力量。

社會上男性主導的潛規則,在拉丁舞中就是鐵律,連夏天也忍不住埋怨「男人領舞,女人跟隨(Men lead,women follow), 這是種非常沙文的舞啊!」但有趣的是,拉丁舞作為符號秩序的參與性(participatory)特質,使每個身體進入秩序時,在反覆的肢體練習中,一方面意識被規訓向外認同這套秩序的表徵和價值,另一方面重新認識身體時產生的強烈感覺,調動了舞者內部生起的自我意識,抗衡對外在符號秩序的直接認同。幾近刻板的基本動作和步法,為舞者提供了重塑自己身體姿態的資源,新的身體產生的主體性,拆解了動作原來的權力關係編碼。

東尼曾提醒夏天注意「第五小節上胸的轉折弧度」,就是這種規訓使主體意識透逹每個骨節和每條肌肉,夏天在拉丁舞中一點一點地奪回了身體。就像「搔首弄姿」在拉丁舞中好像變成技術用語,只有動作的程序,不帶情慾的散發,也不會招來各種性的身體可能會受到的傷害。夏天如此快樂,因為她終於可以享受自己的女體,肆意探索、感受,展示她的形態和情感的起伏,而無需害怕要受到她從小就經歷的各種對於她的身體的判斷和操控。不過,夏天並不是唯一把身體當作戰場的人;對於《人魚紀》中的許多角色來說,身體都是他們要收復的失地。

失控的身體:性、病與關係的入侵

拉丁舞之外,夏天的身體是失控的。從故事開始她的肉身因過敏而被紅疹全面入侵,「癢到發痛」,但因為房東狂按門鈴,租客的身體還是要掙扎起床開門。而唯一一次她相信自己「成功」控制了肉身,卻是自我詛咒的應驗:當她未夠四十歳便停經,她想起自己十歳的時候,因為被媽媽逼壓得太難過,又相信小女孩長大會變成和媽媽一樣,所以許願不要有後代。就算是她舞者的身體,也不時遭到(女)性的和物質性身體介入:當她正在享受倫巴舞一個抬腿的美態時,東尼卻發現她內褲邊上衞生棉的翅膀;最慘烈的當然就是,在跳舞的時候踩斷了自己的腳趾骨,並因此離開拉丁舞十年。

夏天常強調對於她的媽媽和男人們,她的身體只是「性的身體」,但正如拉康所說「沒有性關係這回事」,性的身體也無法生成能滋養成長的關係。他人以各種關係為名的深度介入,使夏天的肉身生起強烈的感覺,但由於缺乏有意義的關係承載,因此經驗又無法產生情緒和理解;虛無就是最不能承受的輕(舞者夏天經常強調重心之必要,也許不只在拉丁舞之中)。夏天的媽媽在婚姻中身不由己卻缺乏自覺,把自己的壓抑完全投射到少女夏天作為女兒和性的身體,從每天把女兒的房間(作為身體的延伸)翻找一次,到把她的內褲上的分泌視為性事的佐證,媽媽完全放棄自身的主體性而選擇做支配女兒身體的暴君。

比暴君更殘忍的,可能是仗著夏天對他的迷戀,硬著進入她的身體、完事之後說「如入無人之境」的法文班男同學:把女性異化成性的身體還不夠,進而要物化成可以自由出入的快感空間。那是夏天的第一次,過程中她「突然放空,痛還是痛,但我好像脫離了自己身體,遠遠的,並覺得自己竟然背棄了什麼重要的東西,要得到報應了。」被物化的時候,如果有痛感,就唯有把自我再物化,旁觀自己的痛苦。

「重要的東西」,就是能為自己帶來幸福感和與心靈、慾望契合的身體。夏天在拉丁舞中讓這個身體得到重生,但她自殺三次不成功的表哥,除了以自我毁滅的方式宣示對自己身體和生命的主權,好像沒有其它辦法。他三次都選擇喝「通樂」(水管疏通劑),嚴重灼傷食道——也許他只剩下那個會痛的身體。

身體作為聖殿,昇華的儀式:表演與自我意識

《聖經》有謂「身子是聖靈的殿」,夏天在拉丁舞中通過身體,進入了人魚的國度,即使她沒有成為心目中完美的人魚,但體會過美的可能與自由,已經足以令她感到幸福,也使她對別人以身體作為轉化空間的經驗非常敏感。對於拉丁舞者的身體,夏天會毫不含糊地作出技術評價(不過當然就只有東尼才有「對的身體」);對其他人的身體表演實驗和儀式,夏天是最虔誠的觀眾,就算有些突如其來的表演令她「驚悚」或是哭笑不得,她還是以觀看她最喜愛的拉丁舞者的眼神來欣賞:不知是失智還是執意要穿女裝的老房東,白色平頭夾了粉彩蝴蝶髮夾,耳朵戴上夾式紫色貝殼耳環,穿著男裝白汗衫和拖鞋配上珍珠和貝殼項鍊和戒指,眼鏡換上紫色鏡片,對夏天吼完租金的事情又「像女人一樣搔首弄姿」走開。雖然夏天被這個表演嚇到,但當讀到夏天學習搔首弄姿的時候如何快樂,我們就無法不重新思量她形容老房東「像女人一樣搔首弄姿」時的語氣,驚嚇之外,也許還見到自我轉化的可能。更不消說,整部《人魚紀》,只有兩個角色會/配用大量貝殼裝飾自己,一個是老房東,另一個就是夏天的人魚國度中最尊貴的人魚奶奶。

另一個不知有無表演自覺的演出,就是那個在深夜發出難辨是求救還是呻吟的聲音、引來整個社區(首先出於擔心,然後轉變為無奈的)關注的女身。夏天「跪坐在窗邊…⋯暗中偷窺著這一切」,雖然寂寞,卻又覺得好玩,心裡欣賞又羨慕這不能自已地痛快的身體。

除了她崇拜的一系列拉丁舞者,夏天最讚嘆的表演有兩個:亦服少年與男友大維。少年是新鄰居的孩子,日常就穿女裝和化妝,雖然叫夏天不要告訴他媽媽,但他好像沒有怕誰會知道。對夏天來說,他就只不過是個穿女裝的男孩,直到有一夜,她從陽台遠遠看到——其實是聞到——少年不同了:

不只是視覺上的辨認,而是氣味,一個人出現就會湧出包圍你所有感官的氣味⋯⋯那夜裡的這背影⋯⋯飄出來的氣味,是女性的。

是那少年,不,是那少女。他的內在,已經有一個很關鍵的地方,跨過去了,他變成女孩了。所謂「氣味」,就是重生少女性別自覺的無意識散發,讓人遠遠就能感受到,自在而張揚。少男持續的易裝是把性別符號秩序「道成肉身」的練習,並在過程中探索自己的意識,最終帶來主體性的改變。如果明白夏天有多努力要重奪自己的身體、跨進人魚的國度,才能體會「他變成女孩了」中的感動——就連性的身體,也不能阻止少男的少女身分意識。

所以,夏天把男友大維年輕時每週四的自慰儀式稱作:「自瀆之日」,就如「週日崇拜」一般神聖。因為「這個男人天性明白,性是善待自己,是愉悅,不是痛苦的來源」,而這是成天詛咒自己身體的夏天難以想像的自我祝福。即使是能享受性的身體,例如,那個半夜叫喊呻吟的身體,很多時都樂於失控,在快感中暫時自我放逐。但大維的自瀆之日卻更像是一個練習,建立一個「自己和自己好好相處的一天」的習慣,發明一個儀式進入自己的「神祕世界」:從早上一起床就預備好輕鬆的心情,中午下課後回家,喝啤酒,看體育節目,入神地看他的魚缸裡的小宇宙,然後回到現實,「開始緩慢而扎實地自慰,是自己善待自己的純然愉悅,也像是週四下午漫長儀式最終的一個環節。」「緩慢而扎實」,一如練習所有的技藝。夏天覺得大維的儀式「美得像首歌」,如歌之處也許不只在事後的身心舒坦,而是在儀式中一方面深入自己內心的神祕之中,探索未知的情緒和慾望,同時保有清醒的意識,調節自己過程中的心情、節奏和動作,好好感受和抒發。正如詩歌不只是感覺的滿溢外流,而需要詩人賦予韻律和結構。夏天仰望的,不單是從性的身體得到愉悅,甚至也不只是自主性,而是不假外求、讓自己幸福的能力。

其實拉丁舞就是夏天善待自己的儀式,只是這種儀式需要兩個人。

人魚的身體與愛情

從「人魚公主」到人魚,失落了「公主」的光環,也許是人魚自我解放的必須。《人魚紀》通過續寫童話故事,重新編碼人魚的意象,保留了得不到王子的命運,但以人魚國度的美麗和自由延續「童話」的想像功能,成為一個成人童話,展示了一個每個人心裡都應該保有的神祕世界:那個角落只有自己可以自由進出,可以面對和發掘未知的宇宙和自己,像大維形容他的小魚缸裡的無窮,那樣人「才能活下去,活得有尊嚴。」

《人魚紀》的人魚意象,首先是個女性化的身體,有極緻的(典型的女性)美態而沒有性的意圖。童話的結局裡,人魚公主無法和人類王子結婚,於是回到海中,化為泡沬消失;夏天一邊仰臥兩腿靠牆開胯拉筋,一邊問自己的就是,如果人魚不想死,又該怎樣活著。(大腿)肌肉充血長大,變強的感覺讓夏天微笑,但也提醒了她兩腿之間有著童話裡的人魚沒有、使她不斷被入侵的器官。李維菁對身體的描寫,正是要曝光性別意識形態如何產生所謂性暗示:鼠蹊部充血變大的肌肉、兩腿間的器官,如果聯想起性器官和插入,那是因為女性的身體總是首先被視為性的身體;「暗示」是讀者的一廂情願,就像所有任意入侵夏天性的身體的人一樣,但夏天又可以如何明言自己沒有發出的「暗示」?

李維菁以拉丁舞作為腹語,回應「暗示」的暴力。《人魚紀》有許多拉丁舞技術的討論,其實每段議論都是對關係和愛情的思考。比如李維菁描寫夏天蒙受舞伴委屈的片段,展現了她思辯雙人舞中「重心」的三重意涵:拉丁舞中舞者身體的物質重心、想像中的愛欲纏綿,以及現實關係的張力。

在拉丁舞中有許多男女舞者纏綿的姿態,即使二人看來身體「緊密相貼」、「相互依存」,其實「兩人都站在自己的重心上」,否則「不可能以兩人隊形那樣驚奇地旋轉,美麗地盛開。」當談到有些女舞者以為靠男生帶領就不在意自己的平衡,李維菁是幾乎要生氣了:「靠在男生身上,這像極了一般人類世界人際關係慣見的彼此掣肘拖磨,來纏不休,以為親密⋯⋯(其實)美感盡失,線條歪斜,也根本不是雙人舞的基本精神。」李維菁讓夏天進退維谷,是覺得夏天不爭氣,她如此瞭解重心之於舞者的重要性,卻因為太想留住舞伴而放下了現實中自己的主體性,給了舞伴侮辱她的機會。李維菁最殘酷的是,縱使夏天以為自己可以掌握這三個互塑的關係,但她還是要落井下石:舞者夏天明白拉丁舞符號化(the symbolic)的二人隊型的祕密,可以實踐想像中(the imaginary)繾綣纏綿的姿態,但生成符號秩序和想像的現實(the real)偏偏把夏天拒之門外。夏天明白拉丁舞的道理,她的舞伴卻喜歡和依賴他、沒有主體性女生跳舞,能不能把握身體重心對他而言並不重要。《人魚紀》的故事中,夏天就如童話故事的小美人魚,在愛情關係中,顛簸於難以適應地面行走的重心,也難以拿揑關係中的張力與距離——夏天遠遠地看著大維每週入海為他的魚缸取水,仰望他浪漫神聖的自愉儀式,這種長距離和情感上自給自足的男友使她安心,然而「他當然不是會跳舞的男人」,意思是大維無法瞭解和成就夏天想要的親密。甚至在其它關係中,對夏天來說,「只要關係變成兩個人一組,不管是舞蹈、師徒、夫妻、情人、母女,關係就會變得凶殘暴力。」

現實中的性的身體和各種社會關係的親密,夏天無法享受,但在拉丁舞的神祕世界,她是實實在在地體會到親密的愉悅及關係可以帶來的成長,雖然她仍然只可用舞蹈技術的腹語來表逹:

與別人的身體配合與接觸⋯⋯產生的驚人隊形與表現,以及分享結果的親密,那是一個人做不到的。」「碰到正確的身體本身就令人愉快,不會重心不穩拉扯你的身體,不會晃來晃去⋯⋯原來身體會湧現溫暖,全身通電。

即使在關係中傷痕累累,夏天明白兩個人的連結有可能帶來幸福的滋味:互相開啟和感受對方的神祕,互相渴望也成為對方所欲,一起成為更有自覺和自在的人。李維菁的以拉丁舞腹語術言說愛情的美好,成人童話的核心也許就是經歷過現實的殘忍,卻仍然相信和追求美好。於是,得不到王子,既沒有辦法,但也不要緊了。就如亦服少年,在參與符號秩序的自我創造過程中,個人主體性的生起,雖然未必可以立刻改變現實的處境,但也不再為之所困。拉丁舞世界中如燦爛鱗片的舞衣,舞池的閃閃流光,讓夏天走入人魚的海底國度,而一但體會過,就回不去了。

夏天徹底告別拉丁舞時說:

我始終沒有成為舞者,我成為了平凡的女人,用我受過傷的雙腳,在這陸地上生活行走,但我目光明朗,見過許多風景,我認識過許多人。我不穿金色的高跟鞋了,我只能穿平底便鞋。

就像大維的魚缸,夏天的心裡也藏了一個人魚世界;即使她不穿金色高跟鞋,她在裡面也是光彩奪目的人魚,就如那些她所崇拜的舞者,她也用力由「本能發出吶喊」,放射出「驚人的身體力量」。

後記:

2019年6、7月的香港,好像走到現實的盡頭,卻又看不到未來。在反送中運動大遊行裏,在擠擁得寸步難行的街上喊著各個口號,我心裡總想到東尼對埋怨基本舞步太難的夏天說的話:走路,就是走路而已,你要忘掉跳舞這個概念,跳舞就是走路,跳舞就是順暢地走路,昂首走路。

我們一生要的,就只是漂亮地走路,沒有別的。

東尼曾經和夏天提起,台灣在1980年代中葉之前禁舞,「但是,就算在那種抗爭要殺頭的年代,世界上總有這樣的人,很喜歡跳舞,喜歡到要衝出這一切藩籬。」不僅讓我聯想起,那走在香港街上的二百萬人,如此堅執而又迷惑,為著某個神祕世界中可能的自由和美所吸引,一次又一次衝出殖民地的符號秩序和想像,以集體的身體建構新的現實,要重奪定議自己的身分、和其他人的關係,和城市作為集體身體延伸的主體性。

我相信,在李維菁的《人魚紀》中,在香港的街頭,存在一個未知的神祕世界,裡面沒有別的,就只是自己和下一代都可以在這個城市,以自己的身體,昂首闊步,漂亮走路,自由起舞。

作者註1:〈夏天的人魚們 〉,或李維菁可能曾經看過的拉丁舞作品:請掃描下方QR Code。

作者註2:須文尉教授向我推薦《人魚紀》一書並對本文提出重要意見和修訂,特此致謝。