藝術家劉致宏自 2015 年起開始發展「聲音地誌(Sound Geography)」計畫,從日本山口、台灣的高雄、恆春、台南與北投,到菲律賓的達沃、馬來西亞的亞庇及澳洲雪梨,迄今已經完成了接近十個地點的探索,而計畫仍然持續在進行當中。這個計畫伴隨著「聲音紋理資料庫」的收集,展現了藝術家對於感知整體的思考。劉致宏希望透過聲音與視覺的互動與轉化,表達不同於攝影與文字的圖像性敘事,而非只是單純地以圖像或影像再現視覺經驗。

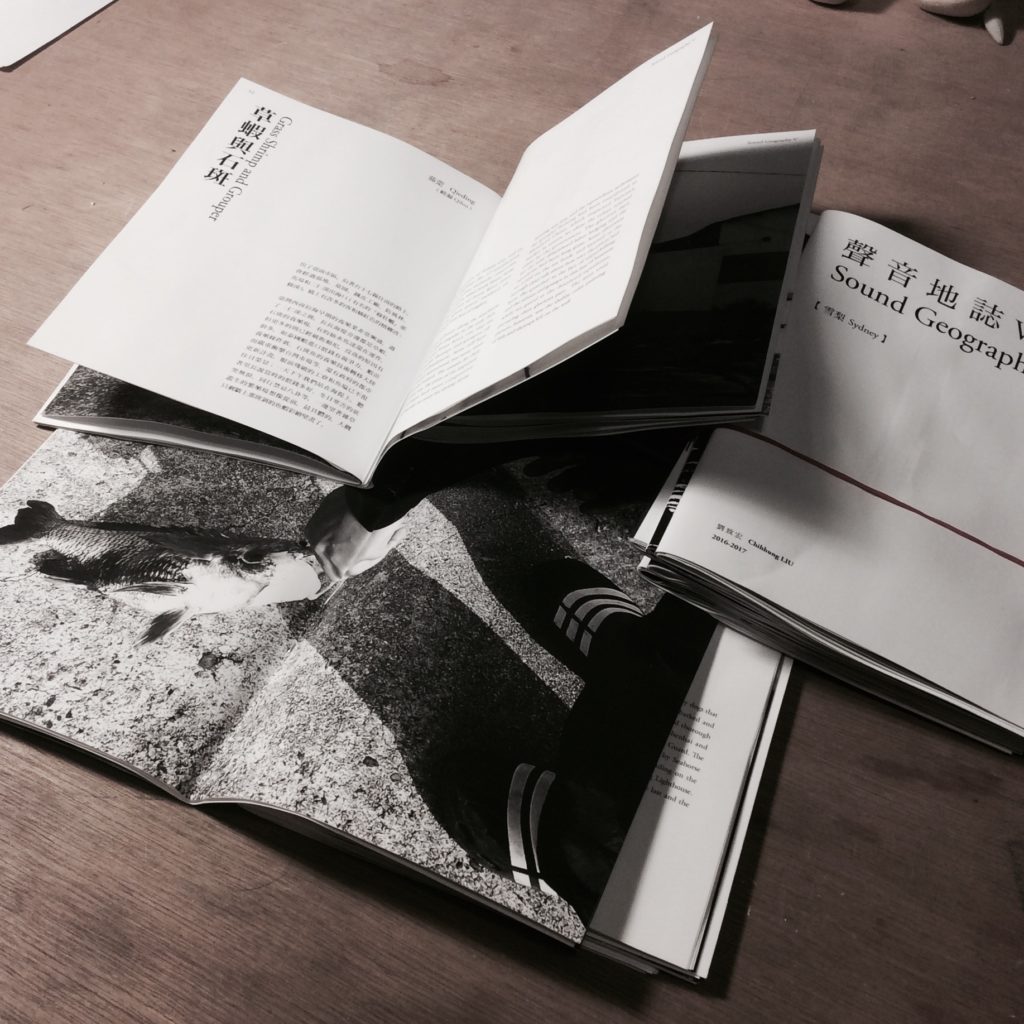

「聲音地誌」計畫具有不同的呈現形式。在 2016 年台北雙年展中展出的是不同地點的《聲音地誌》小冊子,每一本小冊子都由關於這個地點的幾個不同切面所組成。以北投的聲音地誌為例,這些切面包括「豆漿油條之一:併桌雅座」、「豆漿油條之二:清晨的台語歌」、「機車阿伯的在地漫談」、「上山的路之一:善光寺與北投石」、「這裡是立川勾三」以及「星辰歇業中」⋯⋯等等篇章。整本約莫八十頁的小書,每個切面少則四頁,多則十頁。換句話說,藝術家透過十來個不同的切面來傳達他對某個地點的感受。每個切面的敘事安排往往首先是一小段的文字描述,速寫般地點出不同切面在地理位置上或人情風景層面上的感覺。接續著這頁描述文字的,是一張手繪的圖案,不同切面都有一張這樣的圖案,有時像是速寫,有時是沒有內容卻又重複出現的不規則形體,有時是一些墨漬型態的斑點,有時是一整塊塗了又塗、糾結纏繞的團塊,有的時候又是一些幾乎看不出意義,更像單純發洩而畫下的線條與筆觸。接在這張手繪圖案之後的,是一張相片(或照片再加上一張畫作),往往是切面地點的景致或被描述的人情紀錄。

不過,在另外的一些展覽中,藝術家並不只展出小冊子。像是今年在鳳甲美術館的展覽,藝術家除了展出小冊子之外,還以裝置的方式輸出其中一張大幅的、占滿整面牆手繪圖案;不同於此,在高雄弔詭畫廊的展覽中,九張團塊式的手繪圖案以九宮格的方式排滿一個牆面,伴隨著表示切面地點的高雄地圖一起展出;在內湖 TKG+ 的展出中,除了相片與文字之外,每個地點都只展出三張尺幅較小的手繪圖案。

在前述說明中,花了頗大的篇幅在描述手繪圖案的形式、展呈方式,原因在於,這些手繪圖案的內容與展出時所呈現的不同變體,恰恰是劉致宏作品與其他藝術家的繪畫作品非常不同的地方。作為一個繪畫與設計訓練出身的藝術家,如何處理點、線、面與形象之間張力與平衡,並讓這些關係能夠成為傳達藝術家意念的工具,一直是劉致宏念茲在茲的重要問題。

從他較早期的油畫作品來看,筆觸的長短與堆疊方式,是藝術家用來創造形象的主要技巧,不管是 2014 年在北美館「短篇小說」個展的主視覺設計,以長短不一的線條造成字體與框的共構,還是展覽中小尺幅作品風景中不同對象得以成形的方式,我們都很難看到「框架先行」的狀況。不管是思維上的框架,還是視覺形象上的框架,劉致宏的作品都不是先決定了一個明確的目標或者具體的外型以後,再將事件或物件的屬性填充到已經被規定下來的形體之中,而是相反地:形象本身的出現,依賴著筆觸與線條的支撐。在這種狀態中,形象無法堅實而穩固地獨立存在,它總是不穩定地,隨著每一個組成形象之筆觸的邊緣而晃動,在筆觸與筆觸之間拉扯,形象彷彿走在鋼索上,一不小心就無法辨識。甚至有些筆觸跨越了事物形象及其環境的界線,創造出將物件或現象消融在背景中的「氣氛」來。

我們或許可以說,這樣一種創造形象方法,大幅依賴表現形象的材質特性。 2016 年由聲音地誌延伸出來的《十一月,興安》創作計畫個展中,《鎮海將軍》區塊有個由牡蠣殼與金泥黏合起來的小型物件,這個物件就其形體上遷就於牡蠣殼的凹凸與孔洞,整體來說藝術家所做的不過是稍加補土與黏合,讓這些牡蠣殼得以共同形成一個形象,一個不具有明確指涉,甚至無法確切描述其形體的形象。但是牡蠣殼與金泥這樣的材質卻完整地呈現了視覺與觸感上的特質,讓形象不必然一定要上升成為某個已被歷史或民俗敘事化、神話了的「角色」:形象可以表述一個明確的、尚無法被文字化或概念化了的「感覺」。這樣一種極度依賴材質的小型物件之創造,在後來的《Ceramics》與《白瓷仿古冰裂紋獸首》這些展覽中,不斷被藝術家所發展。《Ceramics》裡物件的形體幾乎沒有太過尖銳或僵硬的轉折,所有的形體彷彿就是在材質自身的特性上被誘導出某個形狀。甚至在《白瓷仿古冰裂紋獸首》這個更被歷史與藝術所約束的創作方向上,小型的獸首彷彿不過只是經過藝術家巧手輕輕一捏柔柔一按,就出現了眼窩與短耳,是這麼地自然而不需要暴烈地主張某個形象。

在論及文藝復興以降素描與設計的共同根源時,法國哲學家尚-呂克‧南希(Jean-Luc Nancy)曾說:「素描是形式的敞開。」對他來說,素描是藝術家被自身衝動的驅使,受到對象的吸引,不斷地試著脫離自己原本定型化下來的、對某個對象之形象的既定認識,這個已完成且定型了的形象,也就是「設計」。在「聲音地誌 VI,雪梨」這個計畫中,劉致宏甚至在遊民的索求與陳述文字中,發現文字自身亦具有特定的形象。這個文字形象的逸出,我們恰恰能在《十一月,興安》藝術家刻意手寫的《草蝦與石斑》這個作品裡、以及用蚊子屍體組成的《十四行詩》中發現劉致宏突破文字被視覺化所固定的嘗試。我們或許可以這麼說,在「對象-塗鴉-素描-速寫-記寫-記錄-設計-形象」這條以整體感覺來創造形象的軸線上,劉致宏持續地擴展他的地誌並標註他走過的足跡。