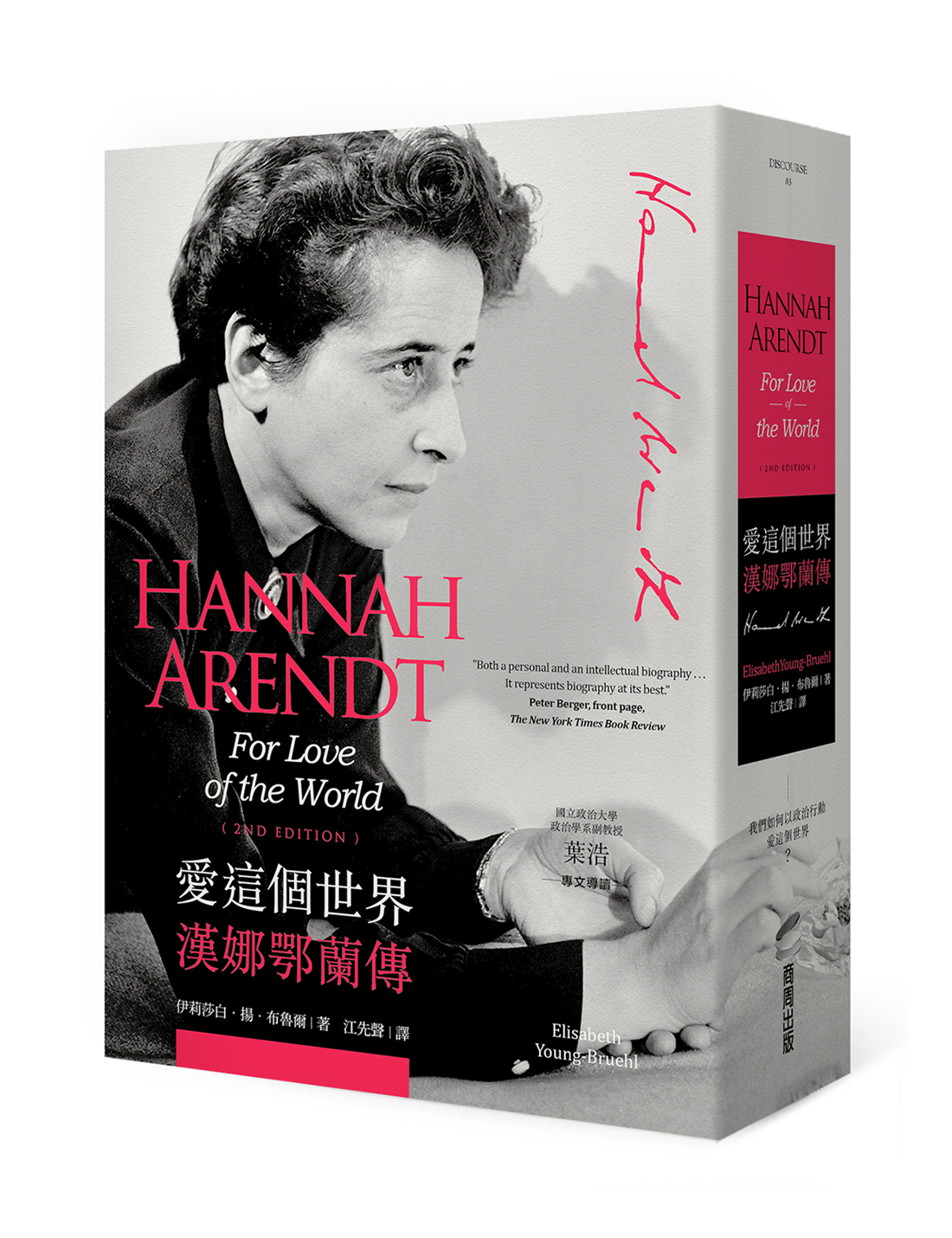

對這個世界,愛與傳遞的區塊鏈——《愛這個世界:漢娜鄂蘭傳》

伊莉莎白.揚.布魯爾

商周出版,NTD$1200 元,線裝 / 912 頁

在讀完《愛這個世界:漢娜鄂蘭傳》之後的有一天,我到書店去找雅斯培著作的中譯本。但是它們都絕版了。我也到賣簡體字版書的店裡去問了一下,同樣沒有。這個名字,大約也很久沒有被問起了。書店主人説,有些書很可能,就是不再有人讀了。可能。我讀高中的時候,有過薄薄的一本小書,雅斯培《論教育》。是社團學姊推薦的。當時我所接觸到的那個同齡高中生的圈子裡,許多人都有那本書。它後來在我的幾次搬家中,和其他書一起被送走了。我現在一點都記不起讀到過的內容。

《愛這個世界:漢娜鄂蘭傳》的作者,是伊莉莎白・揚・布魯爾。她是漢娜鄂蘭的學生,雅斯培是她的「師祖」,也是她博士論文的研究主題。漢娜鄂蘭既是漢娜鄂蘭,也是從雅斯培到揚・布魯爾之間,居中的串起者。在思想的珠串裡,每一顆珠子都既是獨一無二的,也是承先啟後的。既是作為自己,也是為了另一個人;既是為了繼承,發揚,轉化,甚或收束那另一個人在這世間的意義與遺留而來到,也是讓自己被繼承,被發揚,被轉化,乃至被收束而離去。那本我再也找不到的雅斯培,或許就是不需要被找到的:或許以閱讀揚・布魯爾所寫的鄂蘭傳,來繼承我當年試著想讀懂的雅斯培,是合適的——當然,這只是個比喻而已。

我想說的是,雖然漢娜鄂蘭的名號如此響亮,著作的影響如此之大,但這一切不只是關於「她」這一個個人,而是關於「傳遞」。這是一個像區塊鏈般,將人在世上所經歷,所思考,所獲得的經驗與價值,作為數據一直一直傳遞下去的故事。一個關於歷史也好個人也好,所有發生過的一切的總和的悲喜劇;無論我們知道或不知道,接受或拒絕,自有其意義與價值流轉之道。所有的寫入都會被封存,從中理出的智慧都會被傳遞。《愛這個世界:漢娜鄂蘭傳》,即是由揚・布魯爾經手傳遞的一則「漢娜鄂蘭」區塊鍊。在她之前,雅斯培也曾寫過鄂蘭。他們兩人都不是把鄂蘭作為理論或學說來認識。而是作為一筆極為重要的「人的數據」來挖掘。這筆數據,也就是鄂蘭這一生所經歷與所思想,對雅斯培,對揚・布魯爾而言,各有其必須為時代取出的意義——那也是基於他們,對這個世界的愛。

在暗夜裡思想

漢娜鄂蘭的一生深受第二次世界大戰與納粹對猶太人的屠殺所影響。她是一位戰前出生在德國漢諾瓦、成長於柯尼斯堡的猶太人。在她的成長過程中,納粹愈來愈得勢,周遭反猶的壓力愈來愈明顯,她所生活的猶太人圈子就像是個壓力鍋,在不安的氣氛中朝向內部緊縮。早年對海德格的痴戀、作為猶太人深陷於一場集體的流離失所中、離散到美國摸索著在一種截然不同的文化裡生活⋯⋯這些,都像是狂風暴雨的暗夜從四面掩來,而鄂蘭的一生必須學會在這樣的暗夜裡思想、尋找方向。舊的世界已經被推倒,傳統失去了效力,她面臨的是前所未有的人類處境,她個人的棲居地像沙粒在腳下不斷被大浪捲走,是在這樣的情況之下她思想,而寫出了那些照破黑暗的著作。

伊莉莎白・揚・布魯爾在前言中有一段非常關鍵的,對「為思想家立傳記」這個行為的自我反思:如果思想家已經寫出了「思想」,為她立傳為什麼仍然重要,和思想家自己的書寫又有什麼不同。揚・布魯爾寫道:「來自個人著作的亮光直接照進這個世界,在作者過世後仍持續不滅。它是明亮還是微弱,是短暫還是長久,都得視世局和世道為何。後人自會判斷。來自於個人人生——言辭、舉止和友誼——的亮光只能存留於記憶中。如果它要照進世界,就必須寄託於一種新的形式,紀錄或留傳下來。那個故事,得從很多記憶的零碎片段中構築起。我講述的鄂蘭故事,參考資料來自書面文獻,以及認識她且仍在世的人們。她所處那個歐洲世代的歷史,以及我們這個黑暗的時代。這不止是她個人故事的背景;她的故事折射著那個時代,她的著作也是為了理解那段歷史。從本質上來說,傳記聚焦在個人的一生。但它在背後假設了,個人的一生儘管只是更大歷史的一小部分,卻是要交付後世的。後世可以對這段人生作出判斷;傳記作者要判斷的,只在於是否該將這個人生故事說出來。」

揚・布魯爾很清楚地看見,漢娜鄂蘭的著作,是鄂蘭奮力理解她所處時代的嘗試。因此即使鄂蘭思想的光亮已經照破黑暗而出,但去理解那黑暗的形狀,仍然十分重要。書寫鄂蘭的傳記和她時代的歷史,正像反覆對照光與黑暗之間的關係。而去看見光的折射、光受到遮擋與穿透的路徑,正是觀看黑暗最佳的方式。我想這才是真正的「繼承」。所謂繼承不是重複上一代說過的話,而是去看清包圍著他們的黑暗,將那黑暗帶到光亮的領域裡來,以便可以往未來傳遞更完整的智慧。這也是對鄂蘭的信念之中,那種溫暖的部分,最佳的繼承。鄂蘭不是那種遺而獨立的思想家,她相信一種互為補充,照亮彼此的可能。用鄂蘭的話說:「即使是在最黑暗的時代,人們還是有期望光明的權利,而光明與其說是來自理論與觀念,不如說是來自於凡夫俗子所發出的熒熒微光。當眾星火看見彼此,每一朵火焰便更為明亮,因為它們看見對方,並期待互相輝映。」

在微光中看見

如同她的信念,或許正是因為這樣的信念,漢娜鄂蘭一生雖然歷經離散,卻擁有難能可貴的豐富友情。她的光亮輝映著朋友與家人,朋友與家人也輝映著她。她不是那種孤獨的天才,即使她不怕與眾不同、不怕力排眾議、不怕得罪猶太同胞,思想上的不輕易妥協,也仍然是出於對世界的愛。她在紀實報導艾希曼大審時,提出「惡的平庸」,以她親眼在法庭上的觀察,指出艾希曼不是邪惡的魔王,只是個沒有思考能力的平庸官僚。之所以會發生如此驚人的屠殺,是許多人對納粹體制配合的結果,而配合者不只包含艾希曼,也包含了一些猶太人的領袖。這個說法掀動了猶太人的傷口,但她堅持這樣說,將她所理解到的人類歷史經驗說出來留給這個世界。這樣做不是她不愛她的猶太人同胞。是愛的。是將他們放在更大的世界裡,更平等更廣博地愛。

我們這個時代,雖然沒有一個有形的納粹作為黑暗籠罩在我們四周,也不表示我們能夠更清楚地看見前路。舉一個例子,鄂蘭看到的「中產階級個人主義」中,有一種「與世界的疏離」,是無論一個人屬於哪個階層,都發現自己不擁有和他人共同的利益、共享的世界。這在今天聽起來,不是也很熟悉嗎?只是那疏離感已深入骨髓,以致於我們都傾向認為,那些是「個人」的問題。

再舉另一個例子,由於猶太人在以色列立國的議題,使鄂蘭必須思考,怎樣跟不同民族建立起新的共存和共享關係。她著眼的不只是表面的解決方案。她看到的是未來全人類都要面對的問題是「怎樣組織一個不斷縮小的世界」;這個世界的「現況」,有許多是十七世紀以來歐洲向海外擴張、帝國主義留下的問題;而此時已不能再基於種族去區分和思考,出路是「有關人的一種新概念的問題」。

我舉這些例子,不是只想為鄂蘭思想的超前性拍拍手,是想提醒自己,我們離鄂蘭在她的時代裡所看見的挑戰,並不太遠。每個時代都有黑暗的存在。眼下我們視為理所當然的一切,實際上是我們未能看清的、籠罩在我們生存方式之上的黑暗的形狀。而鄂蘭的一生,那個楊布魯爾著力去描寫、以交付於後世的鄂蘭的人生傳記,就是一盞留給這個時代的燈。在這本傳記裡,我們會讀到鄂蘭的選擇。即使在最黑暗的時候,也要為自己做出選擇。那個選擇雖說是為自己而做,卻不可能只是個人主義的利己(那反而是障目的),而是與他人「分享這個世界」(如此才能照亮)。

此外我還想回到文章一開始所說的「傳遞」,雅斯培,漢娜鄂蘭,楊布魯爾這三代師徒所做的,不只是與他們活著時的當代人分享世界,也是透過他們對一個具體人類的經驗(鄂蘭的人生)深入挖掘意義,而往下傳遞線索,而與我們這些時間中的後來者分享世界。那麼我的選擇,是什麼呢?即使,只擁有凡夫俗子的微光,怎樣與他人分享世界,輝映彼此呢?這是這本書留在我心裡的問題,但不是一個令我焦慮的問題。相反的,這樣的問題,也就是答案。