1966 年佛羅倫斯的暴洪吞沒了名畫與珍貴藝術品,作者則與男友在洪水圍攻的飯店奠下餘生相守的愛情;五十年後,作者回到人事俱非的故地,親見重生的《最後的晚餐》

義大利‧佛羅倫斯——清晨的微光中,阿諾河兩岸的矮房在它們赭牆的陰影裡閃耀,一如淺水波光粼粼,徐緩地流經這座城市。

1966 年 11 月 4 日我人在此地,與我未來的丈夫首次共遊歐洲,當時的景觀與今日大相逕庭。那時連日降雨,一切都浸在水裡,地下水位上升;河川則隨著上游水壩開閘怒濤滾滾而下,漫過防水牆淹到街上。我們被困在河邊的飯店裡,從二樓的陽台往下看,發現水位駭人地升至大廳天花板。我要了兩根蠟燭、兩瓶水和幾袋長棍麵包。

這棟老建築的地基會不會崩塌?我從古董衣櫥裡抽了兩個平滑的木頭抽屜擺在窗邊,以防我們需要求生漂浮器具,然後輪流守夜到天明。外頭,準備過冬用的燃油金屬桶沖入阿諾河,撞擊橋梁的聲音徹夜作響。除此此外一切都陰森死寂。翌日早晨,《夜報》(La Notte)的頭條以「佛羅倫斯——陰魂之城」形容昨夜。

這個城市成了一座汙泥之洋。由於沒有食物與飲水,加之罹患傷寒的風險,飯店職員通知我們應該即刻離開,以減輕佛羅倫斯的負擔。山坡上,一位有車的熱心房客分批載我們搭上前往波隆納的火車。

我們明白我們正拋下成千上百件毀損的寶物,以及整棟圖書館的館藏。據估算,遭到泥水與油汙破壞的藝術品有 1,500 件。自西元 1333 年以來,佛羅倫斯共遭受八次大洪水侵襲,其中有三次都發生在 11 月 4 日,1966 年的大水被認為是最嚴重的一次。

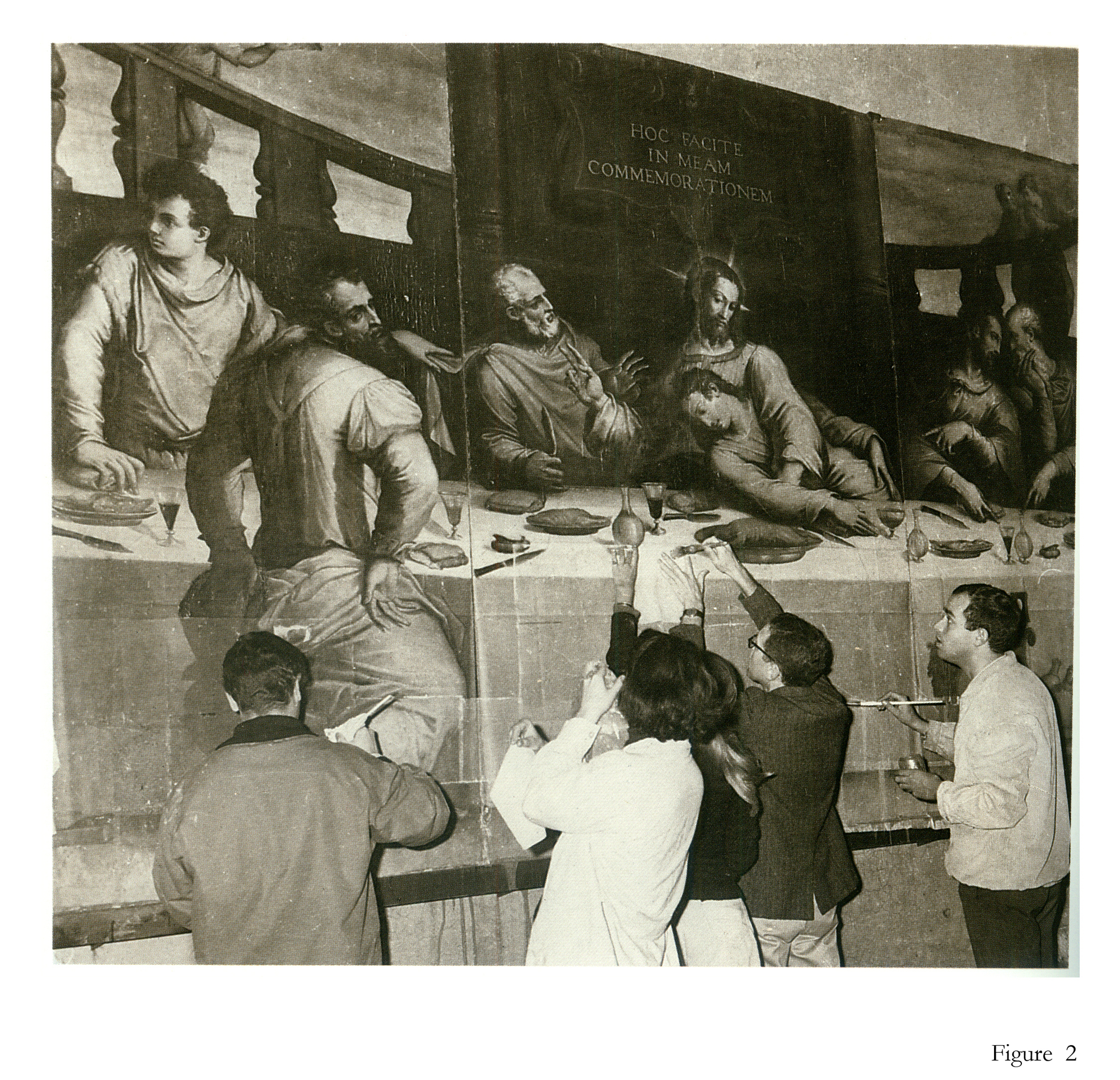

如今我以藝術刊物編輯的身分回到此地,記錄並觀察這場災難性洪水的五十週年紀念準備工作。整個城市遍布著各種紀念展,不過最重要的活動,是在聖十字大殿(Santa Croce)名叫圈子(Cenacolo)的舊飯廳中,重新掛上了喬吉歐‧瓦薩瑞(Giorgio Vasari)的《最後的晚餐》(Last Supper,1546 年)。如新聞一直以來所報導,這幅橫跨五張畫板的畫作是洪水後最後一幅、修復過程最為繁複、損毀極為嚴重的名作。

在那個星期五,聖十字大殿周圍的水位漲到二十英呎高,《最後的晚餐》完全浸泡在水裡長達十二小時,畫作較低處還要泡得更久。重新掛上這幅畫作,代表著一個時代的象徵性終點,是當代藝術史憂傷的半個世紀中,許許多多佛羅倫斯的專家與甫習得技藝的年輕學徒們一同刻苦工作、修復眾多無價之作的里程碑。然而在近十年之前,瓦薩瑞這幅畫作所帶來的挑戰幾乎是無法跨越的,修復團隊只能期盼新問世的專業技術可以幫助他們。

這幅受世人鍾愛、描繪基督和門徒的瓦薩瑞畫作,以他的年代而言現代地令人咋舌,是受佛羅倫斯穆拉提修院(Florentine Murate Convent)的本篤會修女委託所作。修女們避世的生活嚴禁男性藝術家入院創作濕壁畫,而這幅在白楊木板上的作品,由於是在瓦薩瑞的工作室繪製而成,因此可以輕易地運進修道院。瓦薩瑞以他所著的《義大利藝苑名人傳》(Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects)二版通行本、雕刻、建築作品,以及其為米開朗基羅(Michelangelo)聖十字大殿內的大理石陵墓擔綱設計而聞名,而他所創作的寫實主義畫作更將觀者帶入畫中的實景,直至耶穌桌前的那塊空地。

在拿破崙年代以及義大利統一運動後,修院閉門,畫作終於在 1865 年遷至聖十字大殿教堂的莊主禮拜室(Catellani Chapel),最後在 1950 年代進了該地歌劇博物館(Museum of the Opera)的飯廳。

「當時沒人知道該怎麼處理這些在污水泡了好幾小時的藝術品。」

如今在紐約擔任藝術修復員的馬可‧葛拉西(Marco Grassi)曾在佛羅倫斯的烏菲茲美術館(Uffizi Gallery)見習。洪水發生時,他同時分別在佛羅倫斯的工作室和瑞士盧加諾摯愛別墅(Villa Favorita)擔任訪問修復員,整理蒂森-博內米薩男爵(Baron Thyssen-Bornemisza)的收藏。當他在別墅工作室時,年長的管理人走進來。「你是從佛羅倫斯來的,對嗎?」他問道,並提到城裡的洪水已經淹到和彼提宮(Pitti Palace)的一樓一樣高。聽完收音機廣播後,葛拉西跳上車。平時五小時的車程花了他十二小時,在重重軍事車隊之間周旋、通關。

11 月 5 日,他套上靴子立即前往正召開重大會議的烏菲茲。「事實上呢,」他回憶道:「沒人有經驗,沒人能挺身而出、清楚說明下一步該怎麼走,好處理這些在混著泥巴和黑色燃油的污水泡了好幾小時的藝術品。」當時他們僅知道鑲板畫會先膨脹、再皺縮,於是他們當下的決策,是保護最終會蜷曲的畫作表層。

因為有大量的畫作受損,「聖十字大殿完全成了戰區。」葛拉西憶道。當訪客忙著逃離,人稱「泥巴天使」(Gli Angeli del Fango)的成群志工下凡來到佛羅倫斯提供協助。

葛拉西開始修復《最後的晚餐》。「我們將一張張日本的耐潮桑紙擺上畫作表面,刷上甲基丙烯酸樹脂黏合它們。」他說。當時沒人預見之後要移除這些紙張會有多麼棘手。一直到過了四十年,他們才獲得足夠的科技與專業知識來完成修復。

兩週後,五張木畫板被拆開、平放在波波里花園(Boboli Gardens)冬天時種植檸檬樹的溫室裡(Limonaia),因其溼度高,能讓畫作緩慢乾燥,畫旁還放著上百件其他藝術作品,這些常常一放就是數年。然而隨著木板漸漸乾燥,它們也隨之縮水,整整窄了兩公分,在木頭本身留下許多破損和裂隙,而畫作底漆的打底劑也開始脫膠。

2004 年,木板首次移送至義大利第一間現代修復實驗室、設在舊軍事倉庫的硬石博物館考古修復室(Opificio delle Pietre Dure)。1588 年斐迪南一世‧德‧梅迪奇(Ferdinando I de’ Medici)為了珍貴石材的鑲嵌技術創建了這間工作坊,如今這裡成為藝術修復的重鎮機構。

近日我和修復室的主任馬可‧薩提(Marco Ciatti)順著其地洞般的空間散步時,看見一位披著白色實驗袍、身著牛仔褲的年輕女子坐在板凳上,拿著精工畫筆仔細運用交叉陰影(一種雙向交錯的筆觸)補在《最後的晚餐》裡門徒身上幾近完工的粉色袍子上。我看著眼前這幅幾乎完工的木板畫,「巧奪天工」是我心裡第一個冒出來的字彙。她不斷檢視著手機螢幕以引導筆鋒,臨摹電子掃描而來的、瓦薩瑞在底層的原作。「這就像是把一幅完全死透的畫帶回人世一樣。」薩提說。

修復這些木板得要有外科手術般的技巧。

修復工程的其中一次轉捩點發生在 2010 年,當時蓋帝基金會(Getty Foundation)透過鑲板畫計畫(Panel Painting Initiative)及一筆資助硬石博物館考古修復室的三十萬歐元,徵集了專家訓練下兩個世代的結構處理與穩定的修復員。「隨著科技的突破逐年累積,修復員們學會利用側向移動以及曲率改善木頭的支撐系統。」一位資深的蓋帝計畫專員安東‧韋墨苓(Antoine M. Wilmering)說。

要放大瓦薩瑞的木板片得要有外科手術般的技巧。主治「外科醫師」是奇羅‧卡斯德里(Ciro Castelli),如今是資深繪畫修復員的他,在洪水時還是個徵召來的年輕木匠。多年過去,他研究出如何運用迷你切口和白楊木材填料將木板們放大成適當的大小,因此這些木板的背面如今看來就像是抽象的馬賽克拼貼。

2014 年時尚品牌 Prada 與義大利國家環境信託(Fondo Ambiente Italiano)攜手,提供硬石博物館考古修復室另一筆資金,用在平整畫作和填補畫作缺漏處的繁複修繕流程。羅伯托‧貝魯齊(Roberto Bellucci)是這次藝術修復的負責人。

就記錄而言,畫作的重建者們一向用心區分原作與重建的區域。但今天當我們退一步觀賞,畫中人物彩袍的柔軟皺褶和陰影在整幅畫作展開,看來完整而流暢。身著淡玫瑰色服裝的基督左臂垂掛在芥末金服的聖約翰身上,蓄鬍的聖彼得穿著藍衣,坐在基督右側,右肩繫上似托加長袍的黃裳。一只盛著紅酒的高腳杯微熒。這是一幅蘊含著深厚的同志情誼的情景,身影拉長的人物們在暮色下交談。而當黑暗在室內匯集,獨猶大一人轉向他處。「最後的晚餐」經過在色彩與光影上一絲不苟的細節補強,新生命熠熠生輝,卻不失瓦薩瑞原初畫作的力量。

鍍金的仿舊畫框其實是當代頂尖工藝打造的氣候控制箱,能夠穩定內部溼度。一副設計過的金屬起降鉤,將《最後的晚餐》高高吊上屋頂,遠高過洪水線,以防它日洪災。

聖十字大殿內最受推崇的作品之一還有契馬布耶(Cimabue)的《釘刑圖》(Crucifix)。洪水來臨時,在這幅 13 世紀木作彩繪上水位一度漫過十字架上環繞基督頭部的金色光暈。即使六成的顏料從這幅作品剝離,搶救人員仍從週遭的水灘裡搶救回許多碎片。如今《釘刑圖》高掛在教堂的聖器室,正是修復第一時期的見證。

「文物修復運動正是從佛羅倫斯誕生。」薩提說,並援引梅迪奇家族的文獻,找出給付藝術重建人員的支出收據。不過他主張,近十年來文物重建界出現了重大改變。

近日佛羅倫斯市長達利歐‧納戴拉(Dario Nardella)在紐約義大利文化中心(Italian Cultural Institute)攝影展「洪水」(The Flood)的開幕致詞時表示,當許多專家認為重建瓦薩瑞的畫作是天方夜譚時,「它仍在決心下重建了」。

這場浩劫,讓我與佛羅倫斯產生了終身的羈絆。

漫步於佛羅倫斯,幾乎任何一間我走進的教堂裡,鷹架上的修復人員都樂於分享自己的洪水故事,或者環境如何持續影響各處的濕壁畫。在聖母領報大殿(Basilica of the Santissima Annunziata),我遇到了美國佛羅倫斯之友(Friends of Florrence)的共同創辦人暨主席康德撒‧西蒙奈妲‧布蘭多里妮‧德埃達(Contessa Simonetta Brandolini d’ Adda)和她的團隊,他們一行人正投入十二幅佛羅倫斯畫家的壁畫重建,這些畫作捱過洪患,如今卻飽受濕氣與汙染之患。

晚間,我返回在 1966 年待過的阿諾河畔飯店。我想起當時感覺周遭的世界要分崩離析的感受。我們如此孤絕,奉獻與浪漫的情緒於是在我與日後的丈夫斐德烈‧摩根(Frederick Morgan)之間滋長,並綿長一生。那之後的每一年,直到他於 2004 年過世為止,我們都會在 11 月 4 日點起兩支佛羅倫斯洪水日蠟燭,紀念那回遭遇。

縱然洪水成了一場浩劫,卻讓我與佛羅倫斯產生了終身的羈絆。五十年後,當我透過窗戶,凝望黝暗的河水因兩岸莊嚴的燈光而閃閃發亮,煙火在霎時間點燃了老橋(Ponte Vecchio)上方的夜空。人們正在那裡慶祝著,而這裡是如此值得慶祝,煥然新生。

註 1:夜報是自 1952 年發行至 1995 年的義大利午報。

註 2:著名藝文雜誌《哈德遜評論》(Hudson Review)的創辦人之一、詩人,從家族肥皂事業繼承龐大財富,小說家塞斯‧摩根(Seth Morgan)之父。本文作者 1998 年自他手上接任《哈德遜評論》編輯直至今日。