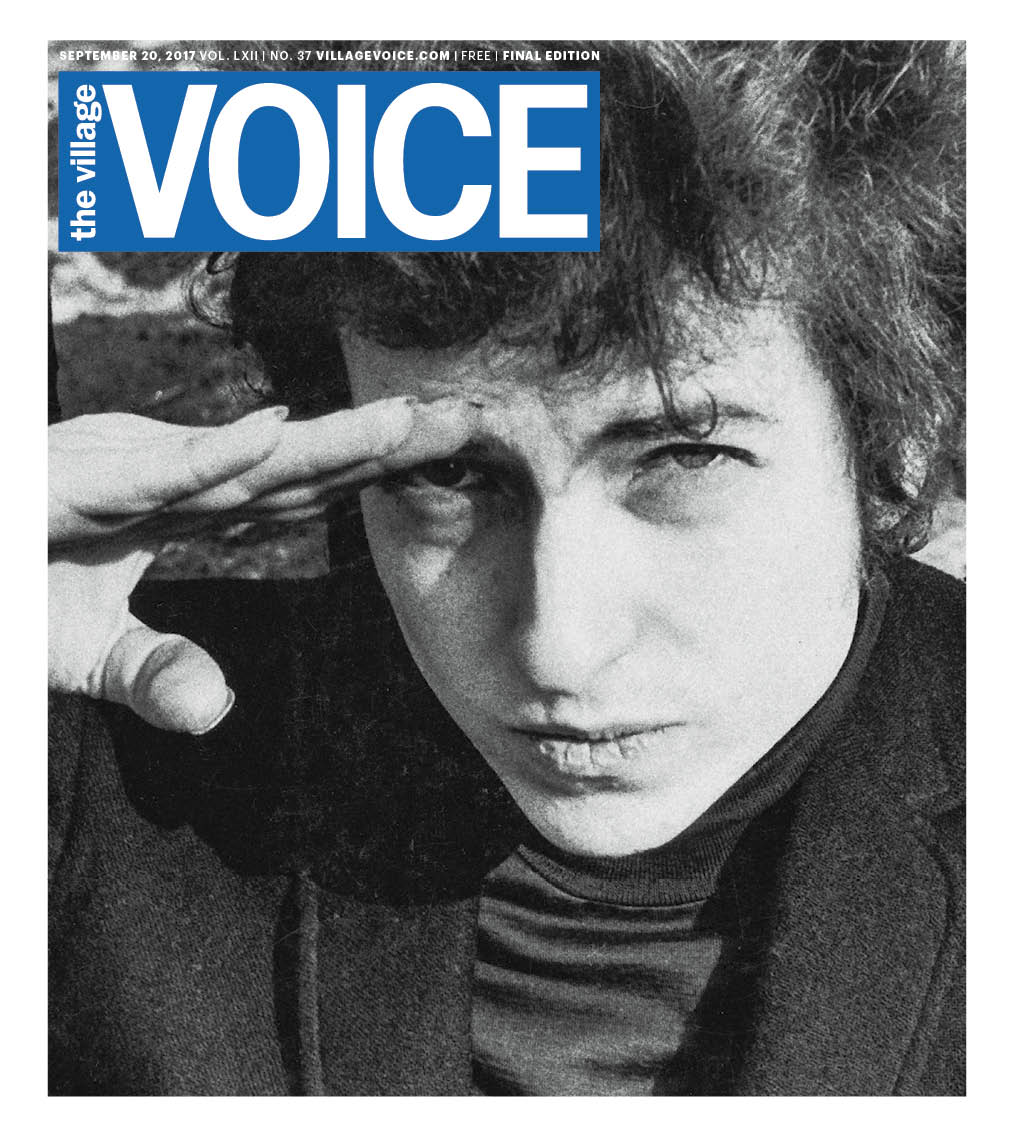

《村聲》是美國第一份非主流新聞週報。由丹‧沃福(Dan Wolf)、愛德‧法蘭徹(Ed Fancher)和諾曼‧梅勒(Norman Mailer)於 1955 年創設,為聚集了大量藝術家的紐約格林威治村提供發聲的空間,匯集「村之聲」。之後數十年間,《村聲》拓展觸角,影響力也從紐約擴展至全美。2017 年 9 月 20 日,創刊 62 年的《村聲》迎來了最後一期紙本刊物,並以巴布‧狄倫為封面。《週刊編集》與美國出版美術設計協會取得聯繫,獲得授權刊載這篇堪稱「藝術總監們的歷史」的《村聲》回顧

2017 年 9 月 20 日,《村聲》發行了最後一期紙本刊物。由佛瑞德‧麥克達華(Fred W. McDarrah)拍攝,艾旭莉‧維列茲(Ashley Smestad Vélez)擔任藝術總監。

自從《村聲》於 1955 年創刊以來,這份刊物就為各種視覺表達提供了發聲平台,從攝影師、插畫家、漫畫家、藝術家到設計師,都因此有了成長和與大型社群連結的空間與舞台。《村聲》的視覺美感影響之所及,不只是每日與每週的報紙設計,還包括主流的雜誌設計。過去歷任《村聲》藝術總監後來直接主導了《娛樂週刊》、《新聞週刊》、《美味》、《Real Simple》、《Details》、《Vibe》、《Fast Company》、《Wired》、《財富》、《幸運》和《MOJO》,族繁不及備載。

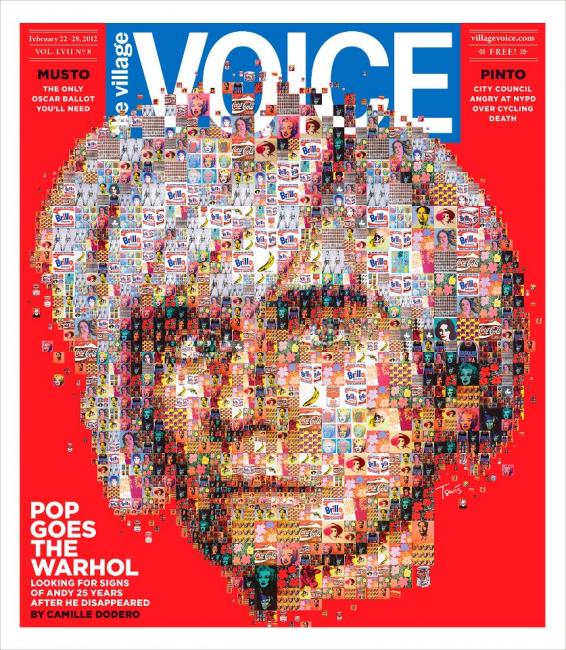

自米爾頓‧格拉瑟(Milton Glaser)在 70 年代中期重新設計了《村聲》以降,這份刊物就成了眾多才華洋溢的藝術總監和設計總監的搖籃,包括喬治‧戴爾馬瑞克(George Delmerico)、麥可‧葛羅斯曼(Michael Grossman)、魏斯‧安德森(Wes Anderson,此人並非同名著名導演)、金姆‧克萊(Kim Klein)、勞勃‧紐曼(Roberet Newman)、佛羅里安‧貝柯列達(Florian Bachleda)、珍妮佛‧吉爾曼(Jennifer Gilman)、奧黛麗‧夏諾(Audrey Schachnow)、泰德‧凱勒(Ted Keller)、汪明(Minh Uong)、伊芙莉‧西蒙斯(Ivylise Simones)、約翰‧狄克森(John Dixon)、湯姆‧卡爾森(Tom Carlson)、安德魯‧荷頓(Andrew Horton)和現任的艾旭莉‧維列茲。另外兩位對《村聲》的視覺呈現貢獻卓越的創意才子則是任職多年的圖像編輯佛瑞德‧麥克達華和藝術總監荷蘇‧迪亞茲(Jesus Diaz)。迪亞茲是《村聲》的米尼‧米諾索(Minnie Miñoso),他以各種身分斷斷續續為這份刊物工作了超過五十載(他年紀小小就出道了),並在這個過程中成為無數創作人才的楷模人物,許多人更稱他為《村聲》之魂。

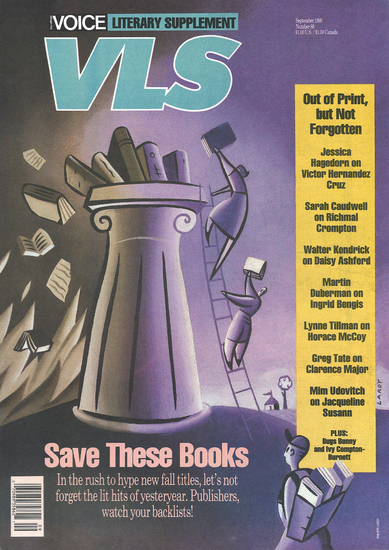

出版美術設計協會(Society of Publication Designers)與多位前《村聲》藝術總監和設計總監聯繫,匯集了他們對這份刊物的印象和記憶。我們也蒐集了超過五十張封面和內頁作為歷史回顧,始於 1955 年發刊的第一期。

喬治.戴爾馬瑞克

《村聲》藝術總監(1976 至 1985 年)

於 2013 年逝世

這段關於戴爾馬瑞克在《村聲》工作往事的回顧由前《村聲》設計總監麥可‧葛羅斯曼撰寫:

我從未有幸見過喬治,但作為其中一位《村聲》的繼任設計總監,我一直十分喜愛他在刊物設計上大膽而違反直覺的做法。

在許多知名報紙和絕大多數週刊都在探索他們新發現的色彩和字型、將可能性擴大到極限的時代,喬治作繭自縛般地幾乎只使用一種字體(超古板的Plantin),並幾乎不使用顏色(只有黑色和標誌的藍色,以及非常少量的紅色)。但在這嚴格的限制之下,他極其成功地彰顯了這份刊物在內容上的多元。在拼接的標題方塊裡,銜接元素的歧異性可能就和文章之間的差異一樣大相徑庭。嚴肅與詼諧並陳,尖酸與誠摯並列;傳統旁邊是前衛,調查報導隔壁是漫畫插圖——他巧妙地平衡了刊物內部派系之間不斷爭吵的要求。

當時的《村聲》可以冠上任何形容詞,除了和諧之外。喬治描繪出一個大膽的安排,神乎其技地讓每個人以肩並著肩的姿態各自獨唱。

麥可.葛羅斯曼

《村聲》設計總監(1985 至 1989 年)

現任 Factr 共同創辦人

對某些人來說他們的大學同學可能就是他們的畢生摯友;而我的畢生摯友是我在 80 年代後半的《村聲》同事們。當時我剛進職場不久,至今當我回想起和那些天賦異稟的傢伙在那間小到不可思議的辦公室裡埋頭苦幹的日子,仍讓我為之驚嘆。在出版界,《村聲》就像是紛雜的小聯盟。從那之後,每一本我翻開的刊物、每一段片尾名單、每一份暢銷榜上,都至少有一名過去的《村聲》同事。

當我來到《村聲》時,我發現自己踏入了一個與眾不同的職場。傳說級的編輯群相互較勁,每一件事都爭論不休。當時 20 來歲的我懵懵懂懂,對於自己的無知一無所知。

我天真地以為,我的工作是為了替刊物進行常見的改頭換面重新設計。但礙於當時編輯間的角力,改革只能以漸進的方式進行。其嚴重程度,就連為文章署名大小訂定標準都會引起紛爭,且各方勢力都在伯仲之間。你可能會以為,傳奇人物彼特‧哈米爾(Pete Hamill)的回歸之短暫可能另有隱情,但事實就是我們無法忠實地重現他的「彼特‧哈米爾的紐約」標誌,使他的名字硬是比其他專欄作家大了兩倍。一週後,他就離職了。

我天真地以為我改造了封面,讓它變得更直觀,更像雜誌而不是報紙。但我錯了。要做出一份強而有力的封面故事或者影像所需耗費的革新時間更長。《村聲》的封面每週都會掀起一場大戰(甚至連該稱之為首頁或第一頁都有爭議,以男性為主的報紙人對上藝文編輯群),結果出現了索羅門仲裁式的分裂。出乎意料地,主題故事維持在封面篇幅的四成左右。在泰德‧凱勒於十年後終於將《村聲》封面完全轉變成單一故事之前,這是其中比較可喜的歲月。

現在回頭看《村聲》過往的封面,回想製作過程之繁瑣實在是令人驚奇。在決定封面的會議裡,我們在活頁紙上草擬了各式各樣的版本,試圖讓每一位關係人都覺得他們負責的部分並未受到苛待。最終封面變成了一場欄位盛宴,沒有任何單一則故事或影像有超過半版的篇幅。接著我們將圖像以縮放比例輪繪製,然後戴上眼鏡、仔細地將圖以鉛筆謄繕到有藍色格線的輸出紙上,並將字體編碼傳輸至 Atex 終端機裡,再以初級彩色鉛筆繪製出等比例雛形。之後再沿著 842 大街走到庫博廣場(Cooper Square),確認字體是否妥當。接著可能會有一些部分需要調整(或者可怕的重寫)。然後到位於紐澤西州的工廠製版、交代負片師傅工作細項(對於重量級的字體來說是個大工程)。然後搭共乘到上述的紐澤西地點,待鄰近破曉之際,我們都已經累到神智不清。

即使當我離開《村聲》時,它的確有了些微的變化,但我仍感到相當沮喪。然而當我現在回頭看時,感覺有稍微好一點。我覺得我就像沒能打進季後賽的球隊總經理,但找齊了之後屢次奪冠的明星陣容。毫無疑問地,我從喬治‧戴爾馬瑞克那兒承接了絕佳的團隊和傳統,但我們之後也有了一些真的很棒的新人。我們的插畫和攝影團隊在新秀的加入中擴編,而許多後來成為《村聲》設計總監的設計師都是我錄取的。

在插畫界前緣,我們在前人留下的沃土上注入了新生。《村聲》長期與已成名編輯插畫家合作,如愛得.索瑞(Ed Sorel)、大衛.樂文(David Levine)、儒爾.菲佛(Jules Feiffer)和史丹.梅克(Stan Mack)。相較起馬克‧史塔馬提(Mark Stamaty)、史蒂芬‧柯寧格(Stephen Kroninger) 和菲利浦‧布爾克(Philip Burke),喬治‧戴爾馬瑞克更具現代性。我在《國家譏諷》(National Lampoon)雜誌工作過一段時間(在那我第一次與史蒂芬‧柯寧格合作,一個由Mimi Pond撰寫的故事),因此更擅於現代美學。所以我們與更多屬於該領域的人合作:琳達‧貝瑞(Lynda Barry)、蓋瑞‧貝斯曼(Gary Baseman)、梅琳達‧貝克(Melinda Beck)、貝瑞‧畢利特(Barry Blitt)、查理斯‧包恩斯(Charles Burns)、史蒂芬‧塞瑞歐(Steven Cerio)、吉姆‧克利思提(Jim Christie)、蘇‧科(Sue Coe)、保羅‧柯瑞歐(Paul Corio)、大衛‧考萊斯(David Cowles)、伊莎貝爾‧德佛(Isabelle Dervaux)、亨瑞克‧卓斯特(Henrik Drescher)、鮑伯‧艾克斯坦(Bob Eckstein)、約書‧葛斯佛(Josh Gosfield)、麥特‧格勒寧(Matt Groening)、榮恩‧霍格(Ron Hauge)、帕瑪拉‧霍必斯(Pamela Hobbes)、凱茲(Kaz)、金恩(JD King)、彼得‧庫柏(Peter Kuper)、凱瑟琳‧雷瑟(Catherine Lazure)、羅斯‧麥可唐納德(Ross MacDonald)、馬克‧馬瑞克(Mark Marek)、馬克‧馬契歐(Mark Matcho)、馬克‧鈕開頓(Mark Newgarden)、蓋瑞‧潘特(Gary Panter)、強納森‧羅森(Jonathon Rosen)、沃德‧瑟盾(Ward Sutton)、偉恩‧懷特(Wayne White)和馬克‧辛格賴瑞(Mark Zingarelli),族繁不及備載。

攝影師部門則有良好的傳統。在由佛瑞德‧麥克達華訂下的傳統上,我們僅添增了兩位承襲前人作法的詹姆斯‧漢米爾頓(James Hamilton)及塞維亞‧普雷奇(Sylvia Plachy)。艾美.阿拔斯(Amy Arbus)、羅賓.荷蘭(Robin Holland)和羅薏思.葛林婓(Lois Greenfield)也曾為《村聲》效力。然後還有那些在80年代後期綻放的年輕攝影師:馬克.艾斯寧(Marc Asnin)、克里斯.巴克(Chris Buck)、米歇爾.戴索(Michel Delsol)、愛蓮.艾曼(Elaine Ellman)、蘿利.葛林克(Lori Grinker)、安.漢默斯基(Anne Hamersky)、克莉絲汀.拉森(Kristine Larsen)、大衛.李(David Lee)和希爾瓦.奧托(Sylvia Otte) 等等。

但我想我最大的驕傲還是來自於我們集結了這麼多設計人才,無論是員工或者自由接案者,他們其中許多人都登上了《村聲》以及其他更大更了不起的舞台,此間包括希爾頓‧艾爾斯(Hilton Als)、魏斯‧安德森、佛羅里安‧貝柯列達、利茲‧貝茲(Liz Betts)、斯基卜‧波倫(Skip Bolen)、傑夫‧克里斯坦森(Jeff Christensen)、蘇珊‧孔利(Susan Conley)、珍妮佛‧吉爾曼、馬拉尼‧葛林(Melanie Green)、喬‧海隆(Joe Heron)、金姆‧克萊、凱文‧勞爾瑞(Calvin Lowery)、馬克‧麥克森(Mark Michaelson)、勞勃‧紐曼(Bob Newman)、海倫‧塞爾夫曼(Helene Silverman)、達瑞爾‧騰納(Darryl Turner)、麗莎‧思坦梅爾(Lisa Steinmeyer)和琳達‧維薩普(Linda Vessup)等,以及我或許遺漏了的幾位。

嘿!如果我在《村聲》期間的功勞只能擇一的話,那就是將勞勃‧紐曼帶到了紐約,並給了佛羅里安‧貝柯列達第一份工作吧!

勞勃.紐曼

《村聲》副藝術總監(1986 至 1988 年)

《村聲》藝術總監(1990 年)

《村聲》設計總監(1991 至 1994 年)

現任居家設計雜誌《老屋》創意總監

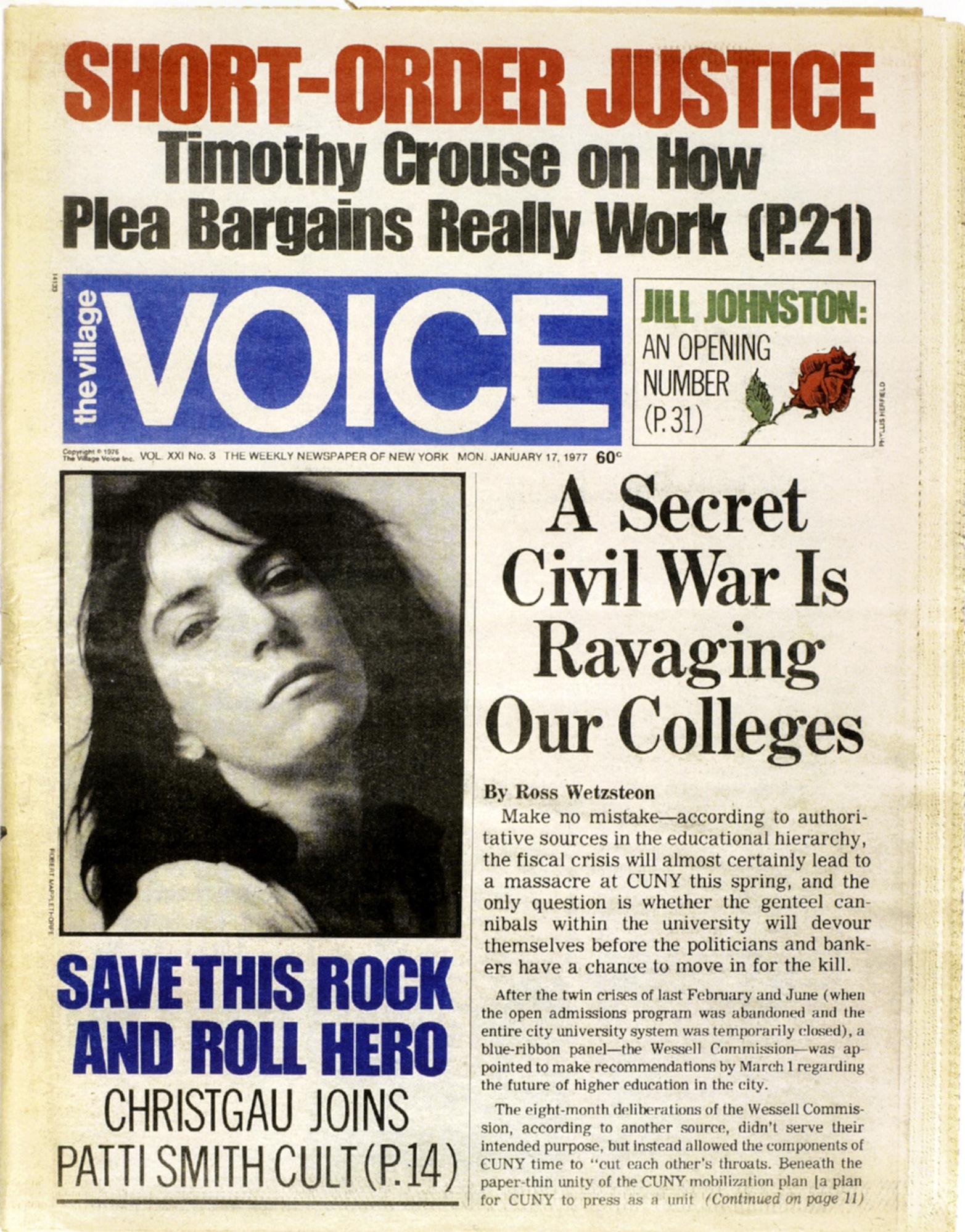

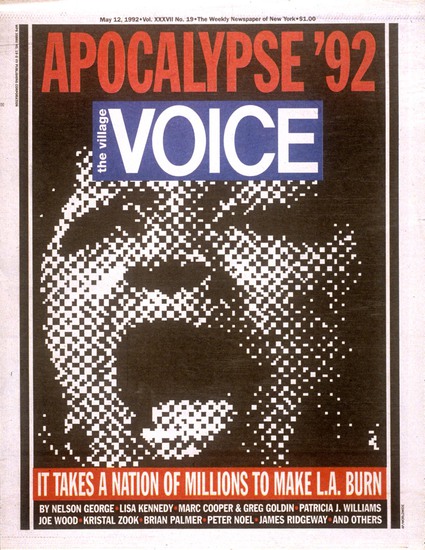

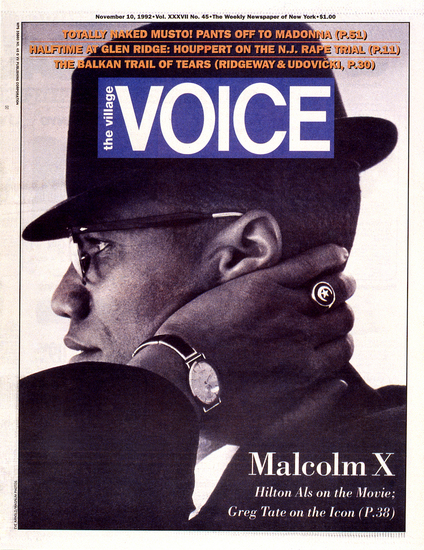

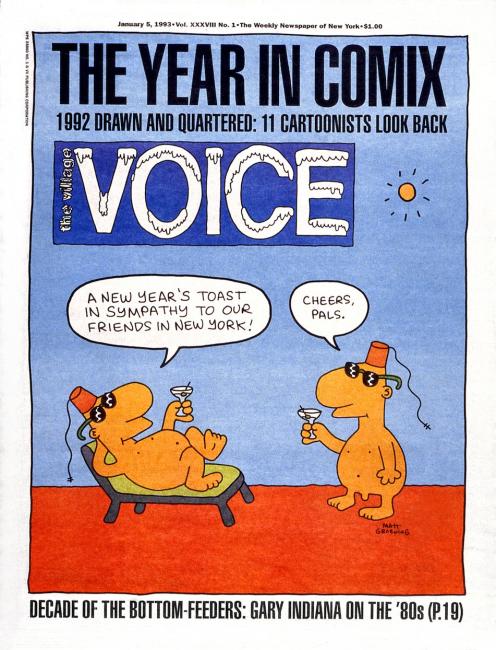

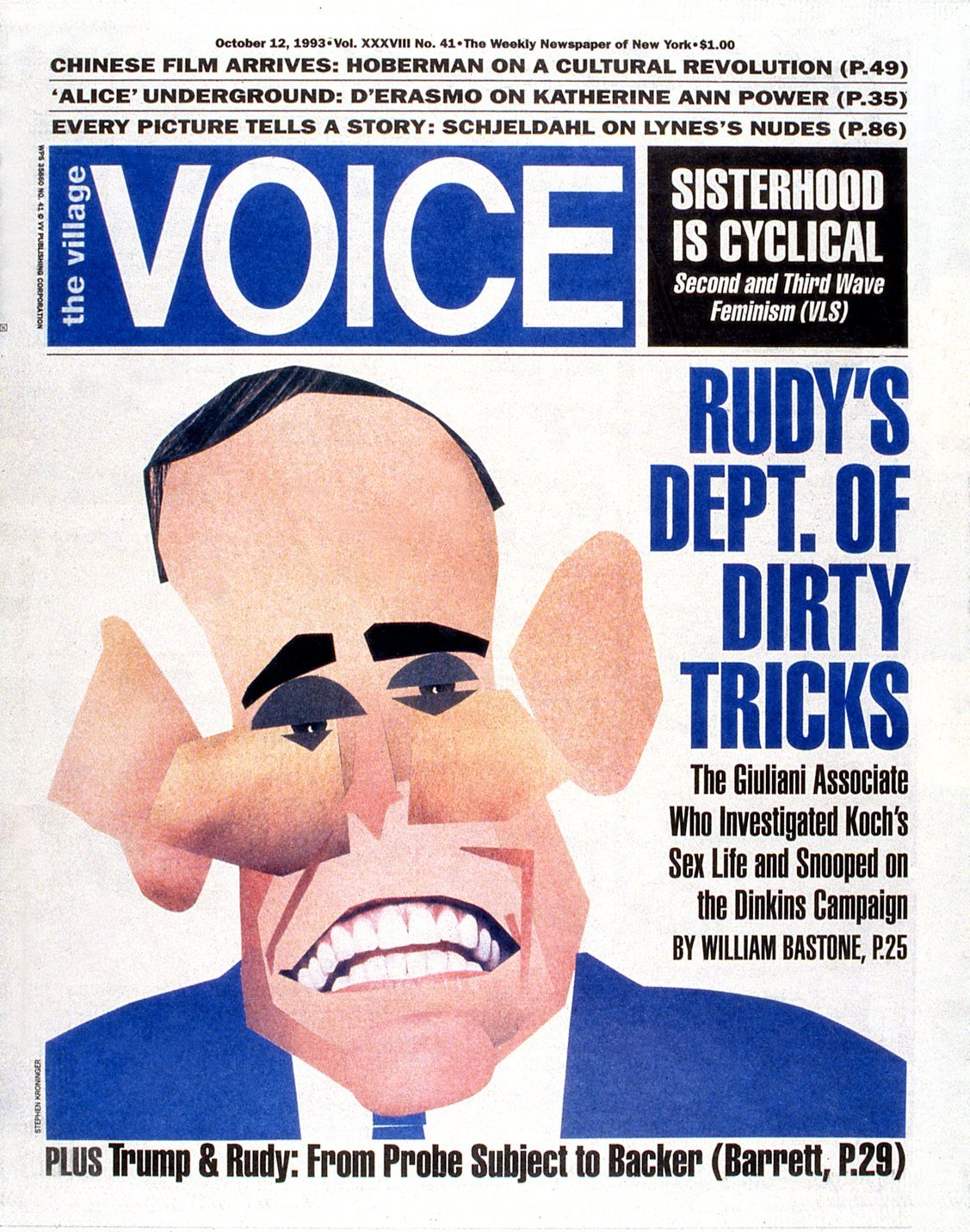

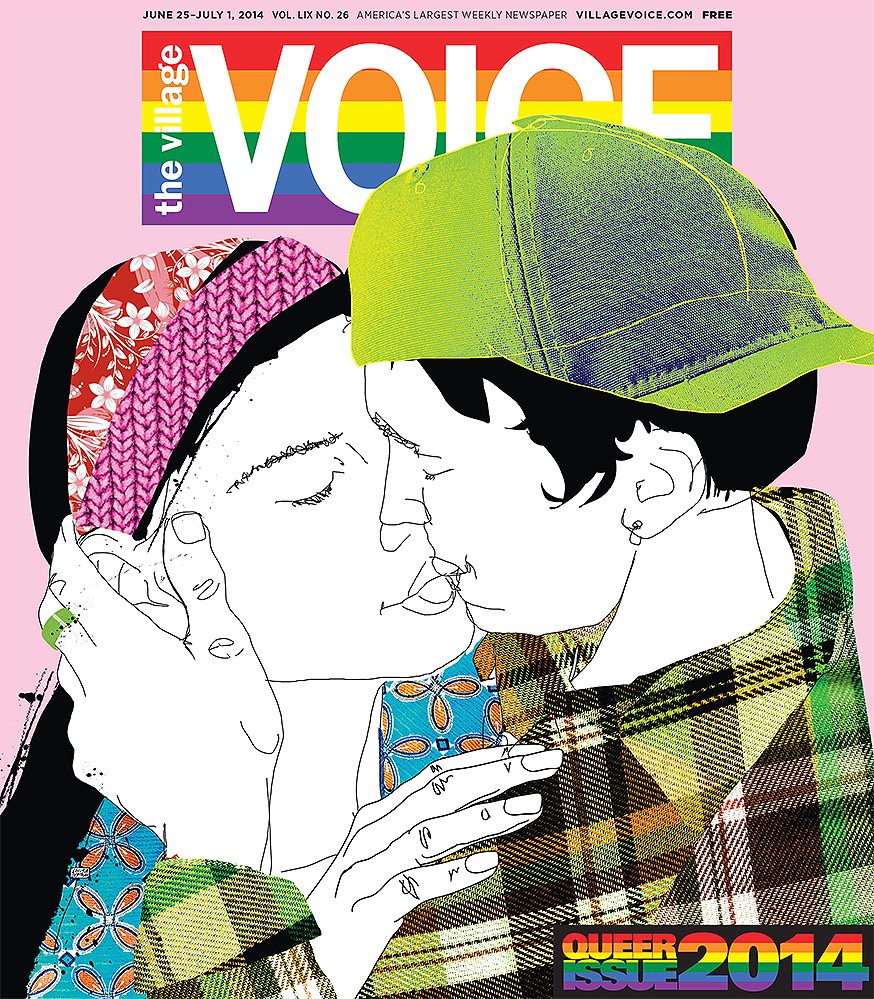

勞勃・紐曼任職期間的《村聲》封面。

就我記憶所及,能在《村聲》工作一直是我的夢想。當喬治‧戴爾馬瑞克任職藝術總監時,我人住在西雅圖,每個星期我都會衝去位於派克市場的 Read All About It 書報攤買上一本稀有的《村聲》。我鉅細彌遺地研究《村聲》的設計,連頁面角落的照片和插畫署名都不錯過。我週復一週地驚嘆於戴爾馬瑞克在創造多元、迷人、驚奇和刺激封面的能力(見鬼了,我剛才把那些《村聲》封面全都拷貝了一份),並從中獲得靈感,然後應用在無數我早年設計的低俗報紙上。

當《村聲》設計總監麥可‧葛羅斯曼與我聯繫,並將我拉去美國另一端和他以及藝術總監魏斯‧安德森一起工作時,我正在音樂雜誌《火箭》擔任編輯。魏斯是另一名《火箭》前設計師,也是眾多藝術總監、插畫家、攝影師,甚至音樂編輯(如安‧包爾斯(Ann Powers))從西雅圖《火箭》滲透到紐約《村聲》的第一人。我最終前前後後在《村聲》工作了將近八年,中途有兩次離職,但總是會再度回歸。我似乎從未離開過《村聲》,我即便不是員工也仍在《村聲》辦公室裡設計附錄《搖滾季刊》,以及任何他們讓我接觸的部分。在《村聲》工作的滋味十分讓人上癮——非常好的那種。更不用說《村聲》的每個人都是如此年輕而俊美(還很酷)!

麥可‧葛羅斯曼設計的封面和內頁是如此優雅、精緻、鮮亮而多層次。回首過去,我仍驚嘆於它們恰如其分的設計,將 Atex 排版技術推向了前所未見的精緻高度。幸運的是,麥可有大量技巧純熟且和藹可親的剪接人員可以動用,並且擁有靈巧的雙手和電影《洪線》(Floodstage,1986)人物粉粉(Pinky)的眼睛,使他成為了封面製作的統御。在他設計的封面裡,你可以看到他對流行文化的敏銳和視覺呈現的用心,這些元素在麥可後來於 90 年代早期《娛樂週刊》的作品中開花結果,影響了整個世代的雜誌設計。

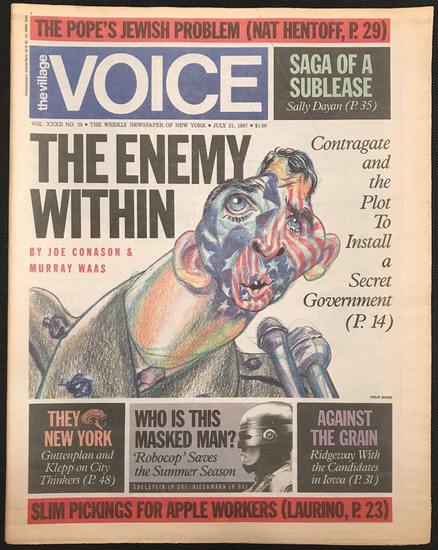

作為 《村聲》的設計總監,我有幸和珍妮佛‧吉爾曼以及佛羅里安‧貝柯列達共事,他們是充滿天份、創意和優雅的視覺繆思(之後另一位《火箭》前藝術總監凱特‧湯普森(Kate Thompson)也加入了我們)。《村聲》的編輯強納森‧勞森(Jonathan Larsen)是藝術總監們的夢想夥伴:聰明、有視野,還慫恿大家製作大膽的封面設計,給予極大的發揮空間(也容忍我頻繁的砸鍋)。我們受到街頭圖像、演出海報以及尤其是圖像設計師雅特‧千翠(Art Chantry,又是另一位《火箭》前藝術總監)的深刻影響,發展出一種大型、大膽、直接並圖像化的封面。當時《村聲》在書報攤販賣,而我們希望封面能彷彿發出嘶吼一般,使它成為紐約市左翼化身的小報。保守地說,走偏鋒是我們的產品價值,而我們固著於簡單的字體以及非常有限的色彩選擇,基本上只有黑、紅以及作為《村聲》標誌的藍色。封面設計的風格由我、珍妮佛、佛羅里安和凱特輪番上陣,我們會同時製作不同的可能封面故事,然後往來交換設計成果。

得力於桌上型電腦的問世,我們得以大量製作不同樣式的封面,這讓喜歡選項越多越好的強‧勞森相當開心(對我未來的工作也是很好的訓練!)。勞森和我會在早晨時空蕩蕩的《村聲》辦公室裡,擠在電腦前數個小時討論封面(《村聲》通常要到早上 11 點才會開始運作⋯⋯甚至更晚。)我想在蘋果電腦的小螢幕和愈發變大的封面字體之間應該存在著直接關聯,而我們只能黑白列印的現實也侷限了我們色彩的選用。

在《村聲》工作最大的樂趣就是被無限多的創意人才包圍。那裡有傳奇圖像編輯佛瑞德‧麥克達華和他才華洋溢的實習生大軍,以及照片編輯艾德納‧索瑞茲(Edna Suarez)和湯姆‧麥高芬(Tom McGovern),還有許許多多攝影師和漫畫家員工。這些人在辦公室裡遊走,等待並期許自己的編號被叫到。佛羅里安是指派插畫工作的大師,他並吸引了一大群飢渴的年輕藝術家,這些藝術家在辦公室的每一個得空的角落工作,在刊物即將截稿前工作直到深夜。在從早期塞滿滿的封面設計中解放後,《村聲》的封面變成了年輕傑出插畫家的舞台,如史蒂夫‧布朗德納(Steve Brodner)、蘇‧科、菲利浦‧布爾克、艾瑞克‧帕瑪(Eric Palma)以及我的畢生夥伴史蒂芬‧柯寧格和史考特‧曼琴(Scott Menchin)。

《村聲》的產出是一段腎上腺素的爆發。我們在星期一晚上熬夜(或者說是星期二凌晨?),然後雜誌會在週二晚上發行。接著我們會興奮地收看每週三清晨播送的紐約一號(NY1)有線頻道《今日讀報》。主持人佩特‧基爾曼(Pat Kierman)會展示當天的眾多報紙,而我總是覺得我們設計的《村聲》讓電視畫面看起來酷斃了。然後我會到東村溜躂,查看雜誌在每一間書報攤上看起來的效果。

《村聲》是一個令人振奮的、熱情的、激發創意並充滿樂趣的旋風;它是我所能想像的一切,甚至更多。我非常感謝麥克‧葛羅斯曼讓我進入那裡(謝謝他帶我一起經歷了一段圖像雜誌的冒險)。我結交了一些一輩子的朋友(和一些沒有持續太久的愛人),並建立了人脈,讓我可以在往後多年中找到工作。當時,前景是光明的,在我想象的未來裡會有無限多像《村聲》這樣設計精美的雜誌,而且會有更多資金。我太天真了。

佛羅里安.貝柯列達

《村聲》設計師(1989 至 1990 年)

《村聲》副藝術總監(1990 至 1991 年)

《村聲》資深藝術總監(1991 至 1994 年)

現任商業雜誌《快公司》(Fast Company)創意總監

現在看來,那段歲月可能是 23 歲青春年華的懷舊記憶,但在 1989 年的當下,我只覺得能在《村聲》工作真是太美好了。

有一種興奮,是能在離開大學後第一份工作就著落在你貪婪地信仰了多年的刊物。

有一種超現實,是能夠真的和你的偶像插畫家們共事,甚至還指派他們做畫。

有一種滿足,是能為你誠心相信的影響力文章做設計。

有一種冒險,是能與你絕對欣賞的、兼容並蓄的一票同事一起工作。

對於能有機會成為《村聲》團隊的一員,成為那段不可思議的革新傳奇的一部份,我始終心懷感恩。那將永遠是我的第一個家。

金姆.克萊

《村聲》藝術總監(1990 至 1991 年)

現職自由業電視製作人暨繪圖藝術家

1990 年時我任職於明尼亞波利斯一間小型週報的藝術總監。當時我們的一名攝影師員工前往《村聲》向藝術部門展示他的作品集,《村聲》的設計總監魏斯‧安德森看到了我的版面設計,並詢問我是哪位。魏斯打給我,說:「來紐約,我有一份工作職缺。」真的嗎?20 秒後我訂好了機票,一週後前往,遇見了整個部門的每一個人,並被雇用。我飛回家,打包行囊,並在幾週之內上工《村聲》。

至今我仍搞不清楚,自己究竟是如何在有大量重磅級藝術總監就住在紐約的情況下得到那份工作的。打從高中開始,我就嚮往能在《村聲》工作,使我實現這份願景的機緣是如此驚奇。藉由在《村聲》工作而住在紐約,沉浸在那座城市和文化中,是一段無與倫比的經驗。

而我最喜歡的,是那群不僅只是有趣而已的傑出人才,那些恆久的友誼和支持,和自由、意志以及創意。謝謝魏斯打了那通電話給我。

珍妮佛.吉爾曼

《村聲》設計師(1987 至 1988 年)

《村聲》藝術總(1991 至 1994 年)

現職商業雜誌《快公司》設計總監

80 年代末至 90 年代初期,我在《村聲》初試啼聲。那是我第一份真正的設計工作,也是我第一份在紐約市的工作。在這裡我被一群天資聰穎、好奇心旺盛且特立獨行的人們所環繞,他們傾盡自己的創意投入一個更大的目標,成為進入這座城市的絕佳方式。你很難不將那段日子美化,彷彿那是段靜好的歲月,因為它是如此的無與倫比。但那一點都不美滿,而是一團糟,一團生氣蓬勃、有趣、猛烈、混亂而改變人生的糟糕。

我出乎意料地幸運。早年時我被教導,設計師、插畫家和攝影師是視覺思想家、概念藝術家、倡議者、運動家和記者,而不只是裝飾者。勞勃‧紐曼成了我長久的人生導師,他堅持光是看起來酷是不夠的;設計和藝術應該為文字添增意義和細節,並為刊物創造一種包羅萬象的身分。視覺的工作是逗弄、挑釁、曝光、表達、呼喊和擴張。

由於那是我在設計方面的第一份工作,我預設那些流程都是應該的,但在後來的幾份雜誌工作中,編輯們不只一次語帶驚訝地說道:「你真的讀了這篇文章(並下了標)?!」

我帶著這種視野到其他刊物(並將其當作試紙來避免其他某些工作),最終在建築和藝術領域開拓了新的職涯,其挑戰有多難,它就有多少嘗試的價值。

另一個我在《村聲》學到的重要事項,就是任何工作的重點都在於與你共事的人。如果他們不夠聰明、風趣、慷慨、有抱負,那就省省吧。

汪明

《村聲》藝術總監(1995 至 2006 年)

現任《紐約時報》商業版視覺編輯

當我在《村聲》工作時,我從未意識到那是個多麼小型而獨特的存在。我上任時幾乎是個菜鳥,但當我離開時,那裡已然可以與專業新聞台如《紐約時報》媲美。我在《村聲》擔任藝術總監期間完成了一些我最棒的作品,我十分感謝能與像東‧佛斯特這樣能欣賞插畫藝術的編輯共事。我也有幸與業界最棒的幾位插畫家合作,一起創造了令人記憶猶新的影像,並確實拓展了新的疆域,有的甚至效果甚佳。

我印象最深刻的經驗發生在比爾‧柯林頓(Bill Clinton)時代。莫妮卡‧陸文斯基(Monica Lewinsky)醜聞案是個大新聞,揭露該起外遇事件淫穢細節的《史塔報告》(Starr Report)出爐。《村聲》決定為這個故事開闢一整個專題。我的編輯告訴我們,他想要「口交藝術」。有意思,我思索這項指示,並想到了一個點子。與其選擇顯而易見的途徑,我選擇了一種更高尚的作法。我打給了當時最優秀的立體諷刺漫畫家大衛‧歐基夫(David O’Keefe),請他為我們的封面作畫。我的概念如下:我希望他創作一幅全由女性胸部和屁股聚合而成的柯林頓人像。但歐基夫夫婦都是柯林頓的忠實粉絲,因此拒絕了我的提議,我們只好各退一步,我請他畫出他的想法,但同時我也堅持柯林頓的人像必須包含一定程度的肉體。幾天後,大衛交給我一尊由黏土製成的傑作,在這尊大衛稱之為「胴體中的柯林頓」(Clinton in the Flesh)的作品中,女郎們古銅色肌膚上的比基尼線成了畫龍點睛之筆。

伊芙莉.西蒙斯

《村聲》藝術總監(2008 至 2010 年)

現任 Wired 設計總監

我當上《村聲》藝術總監時才 24 歲,從邁阿密初來乍到。

我的職涯才剛起步,結果不過一下子,生出整個紐約每週都會看到的雜誌封面就成了我的工作。

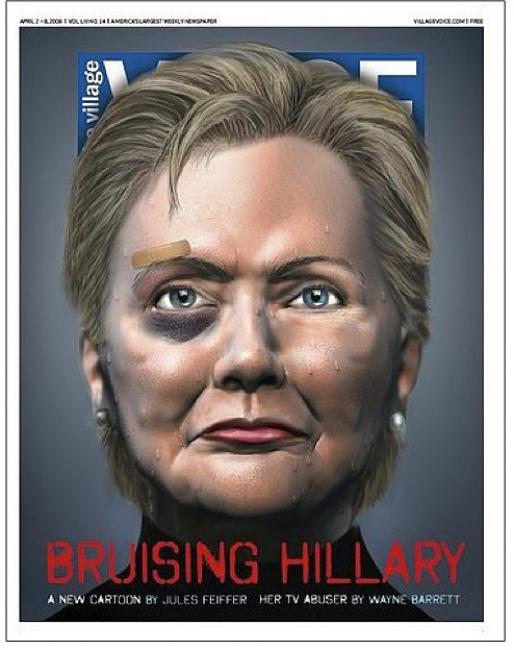

我明白我在《村聲》的兩年在整份雜誌 62 年的歷史裡頭微不足道,卻再難從我的人生磨滅。我得到了難得機會,要為全國最出色的記者和狗仔們寫下的文章製作視覺搭配。我和資深記者韋恩.巴奈特(Wayne Barnett)一塊工作,還修了一大堆彭博(Michael Bloomberg)和朱利安尼(Rudoph Giuliani)的圖。我還曾經把記者麥可.穆斯托(Michael Musto)分別打扮成希拉蕊.柯林頓(Hillary Clinton)、莎拉.裴林(Sarah Palin)和琳賽.蘿涵(Lindsay Lohan)的樣子,全程令我十分享受。我也為時尚編輯林恩.葉格(Lynn Yeager)在封面上畫了一坨真正的狗屎。

這些人全都教我如何發聲與堅定無畏,還教我不要低估報紙腥羶內容的影響力。我認為以前同事、《村聲》音樂編輯勞勃.哈維雅(Rob Harvilla)說得最好:「《村聲》總把我嚇得半死,我就愛這個,絕不會忘記,也不會努力向之看齊。」

我這輩子沒有比曾在《村聲》團隊工作更大的榮幸了——而且在我努力站穩腳跟、要擔任藝術總監與融入紐約兩回事情上,《村聲》的經歷都至關重要。

泰德.凱勒

《村聲》副設計總監(1994 至 1996 年)

《村聲》設計總監(1997 至 2007 年)

現任商業雜誌《快公司》設計總監

對於一個在德州長大的人來說,如果你有什麼進步派的願景,前往那座紅海中的藍色島嶼將是你魂牽夢縈的最深期許。

我抱著做一位廣告代理商為人生目標在休士頓念書(除了顯而易見的巨獸《德州月刊》之外,德州實在沒有什麼雜誌文化),但在當地經濟碰壁並目睹了廣告業的枯竭後,我誤打誤撞地進了一間新創的小報公司,在那裡我第一次感受到自已的文化價值觀和政治觀點是主流。

多麼美妙!但充其量也只不過是在那座後來變成紫色的城市裡的一塊迷你深藍污漬,也就是說那種孤立感甚至比過去更加銳利,因為再也沒有所謂的中心了,我們只有彼此。

其實還是有一個中心,或者說是一項物件,一個能讓我們感覺自己終究還是屬於某個更大社群的一方天地:每週我們都會去當地的書店買《村聲》,並在那瞬間感受和書中的文化脈動、社經平等的思想和政治進步社群的連結。

當我進入《村聲》之後,那種感覺證實是真的!一個聚集了各種狂人的地方。

你真的可以跑到勞勃‧克里斯多高(Robert Christgau)面前長篇大論,說你不同意他某篇古早時寫的專輯評論(然後他會告訴你為什麼你說的還是不對)。或者驚嘆於奈特‧亨托夫(Nat Hentoff)那文件堆積如山、覆滿了每一吋平面的辦公室。或者悠晃到會議室,發現桂格‧泰特(Greg Tate)在和他的樂團排練。或者被偉恩‧巴雷特(Wayne Barrett)大吼,心想自己真應該為此付錢給他。

太好玩了。

設計、插畫和攝影都有各自延續了數十年的內部傳統,文章也不例外。〈Pazz & Jop〉年報、〈搖滾季刊〉、〈爵士特刊〉和超怪的〈漫畫誌〉!這些讀起來就和看起來一樣酷。

我當時總想要把這些特刊推得更高更遠。但你終究囿於自己的時代,也得和同事妥協,所以⋯⋯

我對總編輯東‧佛斯特(Don Forst)的喜愛程度就和喜歡《村聲》所能製造的騷動一樣多。佛斯特的美感敏銳度非常精準,但他不太喜歡漫畫(他稱之為塗鴉),並因爲長期擔任日報編輯而不太能接受攝影記者的陳腔濫調,無論那個主題有多重大。

我們找到的解決辦法,是啟用那些通常不會出現在小報上的插畫家(如奇諾庫‧夸夫特(Kinuko Craft)、艾力克斯‧羅斯(Alex Ross)和提姆‧歐伯恩(Tim O’Brien)),這麼做確實使我們能夠將內容拓展到更古怪而強勁的領域,同時不會嚇走讀者。隨著時間過去,多虧了桂格‧米勒(Greg Miller)和攝影師安德魯‧索魯宏(Andre Souroujon),攝影作品變得不再那麼局限於新聞性(尤其是封面部分),並漸漸朝向更具想像力和概念性的影像靠近。

從純粹設計的觀點來看:

我剛上任時,《村聲》正經歷一場編輯制度的轉變,原有的過度裝飾的字型似乎無法承受刊物的勁道。

那段期間有兩項主要的雜誌趨勢正在式微:

仿城市雜誌風格,這類雜誌的字型和設計會依主題而定——馬戲團團員的故事搭配馬戲團字型;當地犯罪故事搭配黑色題材的電影海報——使得整本雜誌像是從不同雜誌頁面隨機拼湊在一起似地。

那些讓所有文章都像是介紹美國金屬樂團九寸釘的字型:Raygun、Émigré和Cranbrook Academy。

「質地」(texture)是這兩者的共通點,糟透了的、無意義的質地。

我想盡辦法盡量殺出重圍,盡可能接近「無」的狀態。

我總是對 90 年代的《村聲》設計總監魏斯‧安德森的作品愛恨交加。那些作品感覺起來空蕩無依,但又神奇地具有吸引人注意的效果,同時也提供了一絲線索。這讓我想起畫面貧瘠但又架構嚴謹的石油公司 Exxon 年報。

在公司附近的牛排館吃了一頓之後,我手中意外多了一本 1971 年圖像年鑑,一個計畫就此發軔,雖然該計劃在當時看起來一點都不酷,但試試無妨,對吧?

當我第一次將「它」嘗試運用在封面上時,一名寫手員工(詹姆斯‧哈納漢(James Hannaham)他同時也是藝術部門的設計師)把頭探進我的辦公室然後說:「Helvetica 字型?」

答對了。

湯姆.卡爾森

《村聲》媒體暨《村聲》傳媒集團編輯設計總監(2011 至 2016 年)

《村聲》藝術總監(2013 至 2016 年)

現任 Euclid 傳媒創意總監

當《村聲》的藝術總監從不是我的目標。我當時已是聖路易市地方週報《河濱時報》(Riverfront Times)的資深藝術總監,升遷之後還當上兩間報紙當時母公司的編輯設計總監。我也因此捲入當時藝術總監和編輯之間的戰爭,藝術總監最後捲鋪蓋走人。接著編輯幾乎在同一時間離職。

在《村聲》穩住預算、我能騰出薪資雇用新任藝術總監之前,我只能自己跳下去當遠端藝術總監。但是幾個月後,我在《河濱時報》的難兄難弟、編輯湯姆.芬科(Tom Finkel)接下《村聲》的編輯職務,還試圖把我一併拐騙到紐約去。我拒絕了。但公司那時候認為我做得不錯,打打算盤之後更覺得比起在大蘋果雇用一位藝術總監,用一個拿聖路易市的薪水幹兩份報紙的差真是划算多了。

幾年間,我從沒真正掛上藝術總監的頭銜,不過是真的有做事的,一年會拜訪紐約《村聲》黨人十幾次,和荷蘇.迪亞茲一塊晚餐、喝酒、看球賽,他在《村聲》效力的時間幾乎和我在《河濱時報》的資歷一樣久。2015 年 3 月,《河濱時報》賣給 Euclid 傳媒集團,但我自己的職位不在這筆交易之內,所以我依然做我在集團內的工作,並在密蘇里州的韋伯斯特林(Webster Groves)在家上《村聲》的班,還總算正式掛階了。

這段期間,也不斷有兜售《村聲》的生意協商。《鳳凰城新時報》的藝術總監在那年 7 月遞出辭呈,就有耳語指出攬下該職缺比較有工作保障。10 月,討論紐約市各項排名的《村聲》專題退燒不久,《村聲》就宣布賣了。我搬到鳳凰城。交易合約之中有延續合作的協議,也就是他們能慢慢找人來接我的職位。於是幾個月的時間裡,我再次一個人管兩份報紙。1 月時,芬科拿到了資遣單,之前離職的編輯又回鍋了(小提示:他這次也沒待得多久),而我自由了。

安德魯.荷頓

《村聲》創意總監(2016 至 2017 年)

現職自由業,待價而沽

我還記得當我還是個在澳洲大學唸書的校園報紙編輯時,我凝視著勞勃‧紐曼製作的《村聲》,心想這位前輩是誰。《村聲》朝氣蓬勃又十分大膽的排版深深吸引了我,並將我在 23 年後帶到了《村聲》。

在我任職期間,我下定決心要盡可能啟用新秀攝影師,好讓《村聲》再度成為青年才俊的熔爐。艾咪.朗芭(Amy Lombard)、大衛.厄班基(David Urbanke)和尚恩.勞爾(Sean Lowe)為我們提供了絕佳的攝影作品,還有許多其他如今已在大型出版社嶄露頭角的眾多攝影師。而囊括了史蒂夫‧布朗德納、保羅.波普(Paul Pope)以及拐走你寶寶雙人組(We Buy Your Kids)在內的插畫師陣容則組成了屬於《村聲》的殺手連線,實現了我的理念。這麼做的目的是為了在我們少得可憐的人力下,盡可能讓《村聲》愈酷愈好。(我任職期間有四分之三都身兼照片總監。)

雖然對於某些方向指令我並不總是同意(在書中加入時尚元素?讓《村聲》精品化?),但我絕對感謝荷蘇‧迪亞茲和我的副手艾旭莉‧維列茲,他們長期投入大量心力,從頭到尾把關這份雜誌。我誠心推薦我和路克‧黑曼(Luke Hayman)著手進行的再製:柏林版式的《村聲》!這肯定會引起話題。

艾旭莉.維列茲

《村聲》副藝術總監(2016 至 2017 年)

《村聲》藝術總監(2017 年至今)

不幸地,我獲得了能自稱是紙本《村聲》末任藝術總監的榮譽。隨著員工數量日益減少,我練就了在一天內指定故事、管理編輯群,並產出封面及主題設計的能力。這是一份憑藉熱情的工作,我們在此並非為了自我、財富,亦非每月人物的流量數字,而純粹是為了產出世上碩果僅存的、最具代表性的紙本小報。我十分感激安德魯‧荷頓,他在一年多前將我帶上了這列我鍾愛的《村聲》雲霄飛車。我也感謝荷蘇‧迪亞茲,他向我展現了對新聞部門和寫手員工的真正的熱情,還教導我關於那些使《村聲》得以成為如今樣貌的插畫家前輩的故事。

回首過往一年,隨著《村聲》最後一期的逐漸到來,我可以回想起所有我合作過的插畫家巨擘,尤其是史蒂夫‧布朗德納、維多‧尤哈斯(Victor Juhasz)、勞倫‧溫斯頓(Lauren Weinstein)和柔哈‧雷薩(Zohar Lazar)等人,他們讓我們在 2016 年總統大選期間的焦慮和沮喪得以疏通。透過紐約市的拍攝,新一代的攝影師路克‧柯達斯(Luc Kordas)、賽雷斯‧斯羅曼(Celeste Sloman)、賈斯汀‧貝特曼(Justin Bettman)和大衛‧威廉姆斯(David Williams)著實提升了《村聲》的美感。〈鄰里〉(the Neighborhoods)是我今年我最喜歡的一期,我花了大量時間透過電話和艾瑞克‧竹克(Eric Drooker)討論,紐約的鄰里對我們彼此來說意味著什麼,以及紐約人是如何感知這一切。

我不得不提我有多感謝我的照片編輯安德魯‧莫力歐(Andrea Maurio)以及藝術總監帕克‧赫巴德(Parker Hubbard),他們所做的遠遠超過他們的職責所在,並無論我們的時間和資源如何有限,都仍然確保紙本刊物品質絕佳。

荷蘇.迪亞茲

《村聲》藝術家暨副藝術總監(1993 年至今)

我自己通往《村聲》藝術部門的旅程十分奇異,中間還拐彎行經墨西哥市。

我在 1976 年當過郵差,後來輾轉許多不同的工作,又成了運動寫手。當時沒法在《村聲》拿到正職的彼特.哈米爾決定往南走,當英文媒體《墨西哥市新聞》的主管。他喜歡我寫的拳賽內容,就找了我一道上任。我在 1988 年 1 月落腳墨西哥聯邦特區。兩個月後漢梅爾又失業了。我熬過這波大裁員,接下來幾年都用哈里斯牌的電腦「設計」報紙的運動版面。設計?那是什麼啦?我學會怎麼使用比例輪,還有明白不要惹火負責報紙送印的傢伙——他們會讓你痛不欲生。

時間快轉至 1993 年。我走進勞勃.紐曼的辦公室求職,面試基層美術設計的職位。精通 32 磅重的蘋果電腦幫我加了不少分。但他在我面前摔下幾份《村聲》封面,要聽聽我的看法,我怕得罪其中特定的刊物,索性用西班牙文回答。我拿到了工作。如今此刻,工作又沒了。

兵荒馬亂的往事記憶最深,像是數不輕的凌晨 3 點截稿、踩到紅膜塑料跌跤、看到湯瑪斯.歌茨(Thomas Goetz)咬了一口凝蠟(他以為是白巧克力)而笑到打滾,還有不小心和公司裡的願景夢想家們混得太熟:喬治.戴爾馬瑞克當時的熱情難以忽視——他辦公室的菸味也同樣濃烈。他和圖像編輯佛瑞德.麥克達華之間的大吵架膾炙人口。而設計師恩斯特.林克(Ernst Lynk)和史黛芬.希爾(Stephanie Hill)總會在後頭幫我一把。

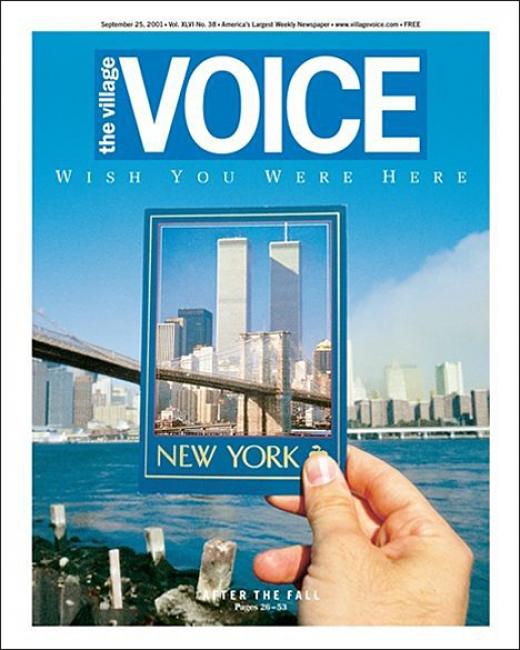

你說麥可.葛羅斯曼嗎?我不算認識他,不過他離職以後,我們找到一大箱他和總編輯之間聯繫的信件。這傢伙腦袋很精明。我是說葛羅斯曼啦。我錯過了魏斯.安德森,照我聽來,安德森是個才華洋溢的好人。再來談談紐曼。我總有一天會問問他,報公帳跑去看水牛城比爾隊在超級杯輸球、而沒幹正事是怎麼回事⋯⋯我不說了。反正他會偷偷把文章這段刪除。還有珍妮佛.吉爾曼與佛羅里安‧貝柯列達。我從吉爾曼身上學到如何帶隊指揮的巧妙藝術。公司裡所有人都愛妳,珍妮佛!我從佛羅里安那裡學了什麼?我學會用討喜的方式和別人打交道。謝謝妳,佛。和汪明一起工作時,我們的設計多產豐富。我玩桌上足球時狠狠挫了汪明的銳氣。泰德和阿明,我要告訴你們,911 事件那期封面好得不得了。

快轉一點,我也有幸在《鳳凰城新時報》亂世期間於伊芙利斯‧西門斯(Ivylise Simones)、約翰‧狄克森(John Dixon)和湯姆‧卡爾森(Tom Carlson)手下工作。單憑牛仔的自尊和三位數的藝術預算,要把事情做好簡直只能等待奇蹟出現,但我們做到了。在那段期間,我試著尊重狄克森對有槍枝刀械入鏡照片的排斥;以及卡爾森制度:一週產出五個封面而不抱怨,這種精神堪比戰士。操著波多黎各口音的澳洲人安德魯‧荷頓現身在梅登巷(Maiden Lane,即《村聲》辦公室所在地)一邊把公事搞得風風火火,卻又能分身參加另一場會議。他嚇壞我了。「迪亞茲,」他斥喝道,「我有四個字送給你:『別搞砸了!』」隨後他女兒出現,荷頓又變身好好先生。當然還有出版界最後的莫西干人艾旭莉‧維列茲,她在中途加入,並展現了極大的耐性,並延續了高品質——這可是這個部門裡的最高讚譽。

對我來說,最愉快的永遠是和我們傑出的插畫家共事,族繁不及備載。在網路普及之前,我們每週會進行選輯大會。我很喜歡沃德‧瑟盾的作品,不久後他向我報告進度附加一個令他興奮不已的主意。這總是能讓計畫開始運轉,並在過程中想方設法達陣。幸運地,我們成功了。我也還記得與沃特拉(M. Wartella)的合作,他在電話上把凱勒氣瘋。他就把沃特拉丟到我身上了。在往後的那一年裡充滿了笑聲和傑作。沃特拉闖入《村聲》的野餐,並以此為題材為某個小報畫了一幅畫。瑟盾,沃特拉,我在此向你們二人致意。

此時我正在和我親愛的朋友馬克‧艾倫‧史塔馬提爭辯。今天和他的通話讓我想起了過去無數通電話。它們全都一樣:首先以「哈囉,我是《村聲》的荷蘇.迪亞茲」開頭,然後告訴電話那頭的陌生人你有多喜愛他們的作品,接著我們談合作,談截稿日,談尺寸和形狀,談彩色或黑白,談草稿和完稿的交稿日期。這期間或許會有意見交換的往來,然後你再度強調交稿日。在幾通電話後,陌生人現在成了朋友。我們的初步溝通變得更快,開始天南地北地聊。意見交流的往返變得更長而愉悅。我們聊自己的生活,聊價錢。我們笑到前仰後翻,我們無邊無際地聊。我們談攏價格。我們說後會有期。我們掛上電話。

註 1:米諾索是美國職業棒球的常青樹,芝加哥白襪隊隊史重要球星。

註 2:在希伯來聖經中,所羅門王主審了一場兩位女性聲稱是同一名嬰兒母親的案子,所羅門王提議將嬰兒切半,一人得一半,假母親不在乎地表示如果我得不到你也別想得到,真母親則請求「別殺孩子,把孩子給她吧。」本文中借用了所羅門王「一人一半」的提議。

註 3:一份 1970 至 1998 年間發行的美國幽默漫畫,最初名為《哈佛譏諷》,是由四名哈佛大學學生創立的校園報刊。該雜誌於 70 年代末期廣受歡迎,對美國漫畫和喜劇有長足的影響。

註 4:朱利安尼和彭博先後擔任紐約市市長,均為美國政商要角。

註 5:德州長期是共和黨(代表色為紅色)的票倉,唯有首府奧斯汀的民主黨(代表色為藍色)支持者較多。

註 6:1920 年後期的紐約洋基棒球隊,普遍被視為史上最強陣容。

註 7:一種報紙的版式,尺寸為 470 x 315 毫米,比小報略高略寬,比大報略短略窄。

註 8:莫西干人是北美一支原住民族,即指「流水邊的人」。1826 有知名小說《最後的莫西干人》(The Last of the Mohicans)令他們世界知名,最近則有 1992 年丹尼爾.戴-路易斯(Daniel Day-Lewis)領銜的電影改編《大地英豪》。

.jpg)