我跟阿蘭‧克普的相識純屬偶然,只因為我在街頭向他問路。那是 1994 年 6月,他 69 歲,我 30 歲。他和妻子住在雷島,而我卻是第一次去到那裡,我們就這麼一見如故變成朋友。

阿蘭 1925 年出生於美國加利福尼亞州洛杉磯近郊的阿罕布拉市,在帕薩迪納、聖塔芭芭拉一帶長大。二次大戰期間,他赴歐洲戰場打仗;戰後,他到法國安頓下來,從此不曾回過美國。擔任過美軍駐法、駐德文職人員的他,退休之後即定居在雷島。

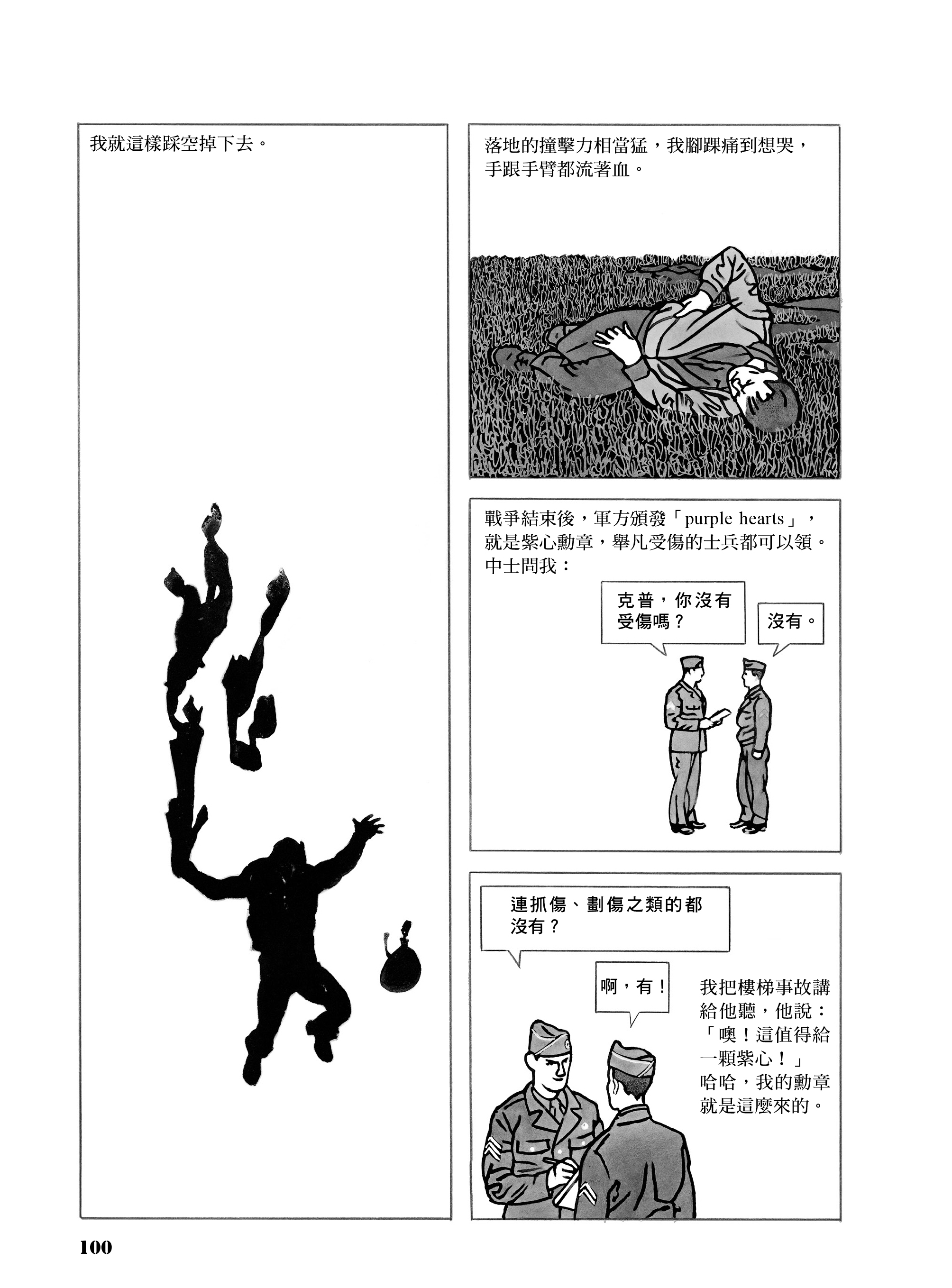

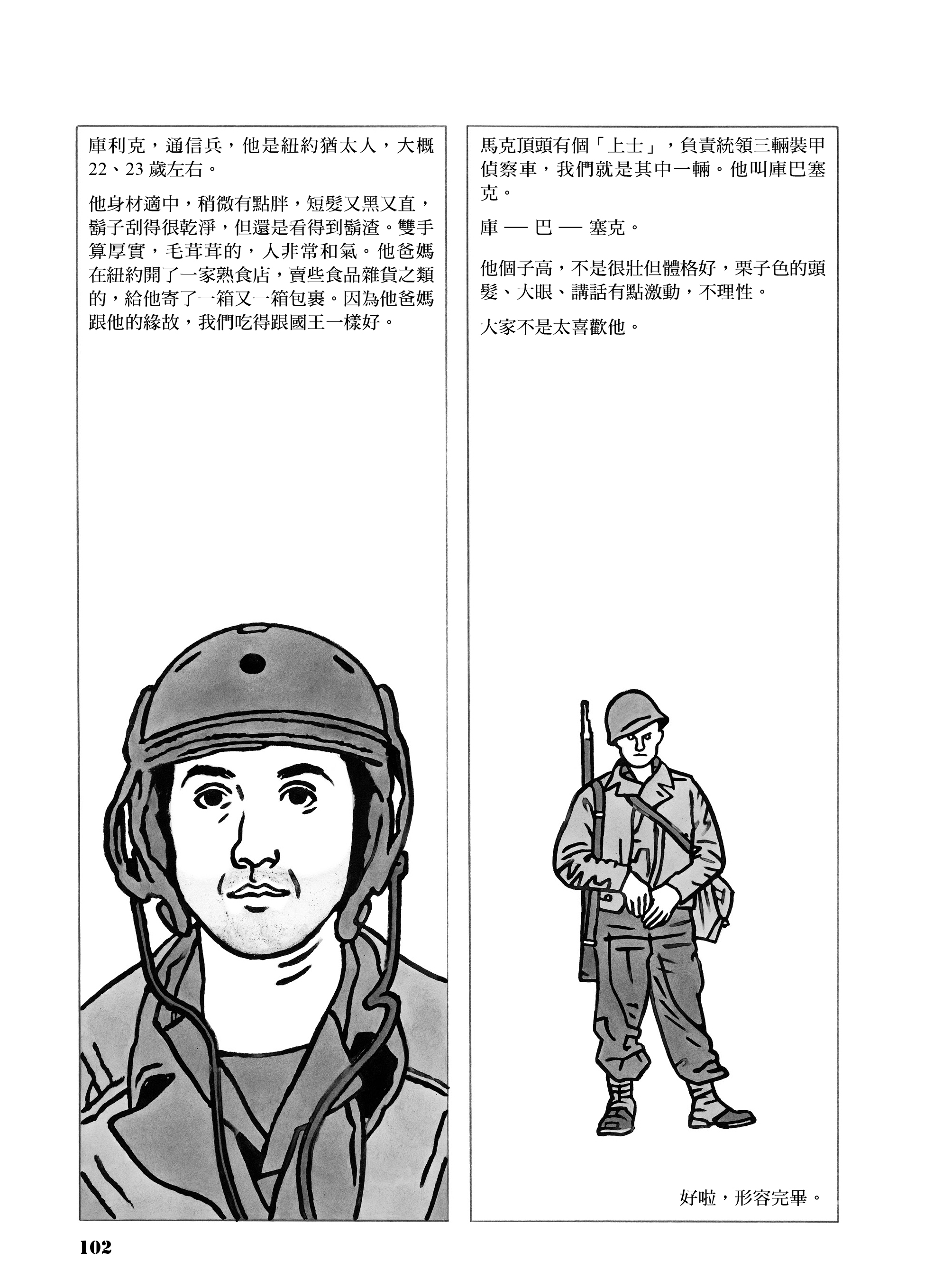

我們認識幾天後的一個下午,阿蘭跟我講起二戰時的一些軼聞趣事。我們在沙灘上沿著海岸線來回散步,他說得口沫橫飛,我聽得津津有味。其實這些故事除了其中兩三則以外,多數都平淡無奇,與我看過的二戰電影或故事相距甚遠。然而,這些故事帶著真實的印記,讓人無法自拔。阿蘭所描述的一切,在我腦海裡形成一幕幕清晰的畫面。當他中途停下來時,我提議道:「出一本書吧!你來講,我來畫。」

阿蘭有座花園,離他家約一公里遠。我們便是在那裡、在那紅白小木屋裡,就著一台錄音機錄下了他的親聞親歷,兩人都很開心有這麼個好理由一起消磨時光。於是在 1994 那年的 6 月底,我已經收了好幾個小時的錄音,也決定持續下去。9 月一到,我又重回雷島進行與阿蘭的對話──我們已然成為彼此生命中重要的人了。

當時我們並不曉得這段友誼只剩下五年的時光,但冥冥之中又彷彿有所感應。我們半點時間都沒浪費:一起去游泳、騎腳踏車、整理花園、看電影、聽唱片、彈鋼琴、下廚。兩人不知寫過多少信、打過多少電話、錄了好多錄音帶、畫了好多圖。我們熱切地聊著、說著,不曾有過爭執、不曾疏遠彼此。

「協會」出版社(L’ Association)對我們的計畫很感興趣,我開始在他們的漫畫雜誌《兔子》(Lapin)上連載這個故事。阿蘭相當關注我的工作,但同時給我極大的創作自由。儘管有幾次他對內容提出修改建議,也都是著眼於史實:比如這輛車哪裡不對、這徽章有點問題、或是散兵坑的形狀畫錯了之類。撇開這些,我可以根據想像勾勒出他的人生。有時候,我的描繪與他的經歷相差十萬八千里,環境背景或人物都不一樣,但他將之視為創作之必要而欣然接受。或者有另一種情況是,他發現自己籠統描述的某個場景,到我筆下竟與他的記憶疊合分毫不差,簡直把他搞糊塗了。

總之,他喜歡我們這樣的合作成果。正是這份信任,讓我後來能夠獨自繼續下去。我們做的並非歷史學家的工作,《阿蘭的戰爭》緣於一段忘年之交,是一個老人對一個年輕人講述了他的一生,而這個年輕人因著一股熱血衝動,覺得有必要將這一切說出來、畫出來。其實就算阿蘭沒有經歷過這場戰爭,我敢說我還是會找他一起出書。比如我就想以他在加州的童年時光為主題做一本書,那段回憶無疑是他對我傾吐的內容中最私密、最美的一章。在他身上,最為吸引我的便是做為一個說故事的人,他所流露的個性、風格、音調以及驚人的記憶力,儘管這記憶有時也會出錯。

整本書一路讀下來,讀者也許會在這裡那裡發現錯誤或遺漏,但真要我說的話,我認為這類問題是很少的。某些部分儘管我能直接修正,我卻禁止自己這麼做(比如,阿蘭將士兵卡羅瑟斯和唐納‧奧康納混淆了,他們明顯是兩個不同的人,但我仍維持原貌不予更動)。阿蘭的版本才是我優先考慮的,因為我想要讓讀者聽見我所聽到的、認識我所認識的那個阿蘭。同樣地,這本書結尾涉及其成年生活的段落,阿蘭出於審慎考量而有所保留,這也是不該勉強的。我們想呈現的是個已逝的、阿蘭青春年少時的世界,而不是近期、當代的世界,因為那可能會驚擾仍然在世的故人舊友。

而我之所以把這本書取名為《阿蘭的戰爭》,正是為了讓讀者知道,這本書談的不是二戰美國大兵的境遇,它只關注一個人:阿蘭‧克普。關注他所見過的、經歷的、感受的,以及五十年後他對這一切的評價。

我畫的圖也是如此。要是過分講究、顧慮史實,必然會拖慢進度。所以我經常透過留白、省略的方式來說故事,如此一來,我的圖畫便也像是一場記憶了。

阿蘭是個個子小、結實且勇敢的人,但他有很多嚴重的健康問題。打從我們相識之初,我就經常得跳上火車趕去外科診所,因為他又緊急住院了。但是他憑著強大的意志力,總是迅速康復,轉眼活蹦亂跳又是一條好漢。這些艱難時刻,在在使我們更為親近。1998 年初,一紙病重通知徹底顛覆了他的生活,另外一場「阿蘭的戰爭」開打了。在那一年半的時間裡,我看著他與病魔纏鬥,一次次被逼到絕境。當他有力氣錄音的時候,我們幾乎不談別的,只談他的童年。他的氣息愈來愈微弱,然他的故事卻益發精煉明晰。他持續閱讀我們刊載在雜誌上的片段,我加倍趕工希望讓他看到第一冊出版,又不時停下工作抽空陪他。我把每一張新的圖稿都帶給他看,或是寄給他,讓他從中回顧年輕、探索生命的自己。我也依照他的囑託,好好照顧花園,不讓野草蔓生。

1999 年 8 月 16 日,阿蘭逝世於拉羅雪爾。

阿蘭每次遇到不想馬上回應的話題時,便會俏皮地回:「等 2000 年的時候我再告訴你。」我怪罪死亡,怪它剝奪了我們所有 2000 年可能的對話,剝奪了阿蘭看到第一冊出版的機會。2000 年 3 月,若是他能看到書店櫥窗擺著這本書、讀到媒體上第一波予以好評的文章,他一定會感到很驕傲。

不過,死亡也讓他免於經歷這起必然會讓他心碎痛苦的事件:1999 年 12 月,一場席捲大半個歐洲的暴風雨,摧毀了他的花園──全世界他最鍾愛的角落。紅白小屋周圍的樹全被吹倒無一倖免。而隔年春天我再回到花園時,那裡已被推土機夷為平地。當年我們聊天時,花園尚如迷宮一般,綠意盎然繁茂得彷彿沒有邊際;那一天我只走了二十小步,就逛完了全部。

魔法已換了地址。

十年過去,我完成了工作的第一部分:戰爭結束了。隨著創作的進行,我察覺到某種需要,一種將自己的故事更加緊密與阿蘭連結的需要,因為我想念阿蘭。阿蘭去世之前,曾鼓勵我 40 歲時到加州一趟,去紅杉公園看看那棵著名的巨大紅杉「謝爾曼將軍」,替他打個招呼。我去了。帶著他給我的那些1930 年代的照片,走遍了帕薩迪納和阿爾塔迪納的大街小巷,尋找他小時候住過的房子。我找到了一些,像是他的學校或是他唱詩歌的教堂,還認出了好幾棵阿蘭愛爬的樹。

後來,我去了趟德國,走訪當年他身為巴頓將軍第三軍團下士時駐紮的地方。我遇到了一些他在六十年前認識的人,而因為阿蘭,我們成了朋友。由是,在這本書後半段,讀者會讀到比開頭篇章更為紀實的內容。

阿蘭寫詩,我從其中一首摘錄了以下三段,我想這些詩句能夠清楚說明在戰爭期間,18 歲離家從軍是怎麼一回事:

對她,我的第一眼

是坐在圓形地毯中央

在那一片土耳其藍裡

拆著生日禮物芳華十六,十指纖纖

艾曼紐‧吉貝

她的手臂上覆滿金色的絨毛

我還不曾喝過啤酒

那金黃色澤一如啤酒

⋯⋯

為她,我的第一次巨大哀傷

是在亂世之中

蹲坐在一聲道別的邊緣

察覺這白皙美麗的容顏悄然遠去。

阿蘭希望將這本書獻給他的祖母,艾奧妮‧英格拉姆(Ione Ingram)。而我想將它獻給我的父母,尚(Jean)與賈桂琳(Jacqueline)。

作者 艾曼紐‧吉貝 Emmanuel Guibert

1964 年生於法國巴黎,在 20 世紀 90 年代「法國新漫畫」運動中崛起,成為少有的既受廣大讀者歡迎,又得到專家、評委青睞的漫畫家。曾獲法國安古蘭國際漫畫節心動獎、年度漫畫獎、漫畫評論人與新聞人協會評論大獎、布盧瓦漫畫節大獎、美國艾斯納最佳國際漫畫獎等諸多重要獎項。另有《阿蘭的童年》《攝影師》等重要作品。

翻譯 陳文瑤

生於澎湖,臺南藝術大學史評所畢業,法國高等社會科學院藝術與語言科學系之博士候選人,現從事法文翻譯及藝評寫作。