她曾揚言征服世界——也做到了。瑪丹娜接受《衛報》專訪,回顧成名以來近四十載歲月、為何音樂產業需要#MeToo 運動,以及她永不滿足的野心

征服世界

在 YouTube 上,你能找到一段瑪丹娜1984年1月出席電視節目《美國舞台》(American Bandstand)的影片。她仍在宣傳自己半年前發行的首張同名專輯,也只是眾多探索後迪斯可(post-disco)流行舞曲的年輕歌手之一。她在美國還排不進前十,但主持人迪克・克拉克(Dick Clark)仍覺得有必要在介紹她出場時解釋一下她的來歷。唱片公司對她演唱的單曲〈Holiday〉期望很低,甚至連音樂錄影帶都沒拍。

然而,觀眾當下便意識到她的歌手生涯即將掀起一場巨浪,而並非只是後見之明。在她表演〈Holiday〉後,觀眾席的尖叫歡呼聲不絕於耳:克拉克不得不請觀眾們稍安勿躁,好進行採訪。瑪丹娜回答他的提問時,風趣而嬌媚,並且非常、非常有自信。

他問她有什麼抱負。

「征服世界,」她答道。

35年過去,當我提起此事時,瑪丹娜笑了。「沒錯,」她點頭。「不好意思說了那種話。」她説,事實是她當時根本沒半點自信:那是個幌子。「我可能有點沒安全感,可能覺得自己是個無名小卒,但我知道自己必須做些什麼。如果想讓自己的生命有所成就,我必須、你知道的——把自己扔進黑暗,走一條鮮少有人走的路。不然,為什麼而活?」

她回憶,當意識到自己變得極為出名時,自己就和其他人一樣震驚;而不到18個月前,她才告訴克拉克,她要征服世界。專輯《宛如處女》(Like a Virgin)在發行短短14週內就達到全美350萬張銷量。不到一年的時間,歐美十大暢銷單曲中她進了六首。電影《神祕約會》(Desperately Seeking Susan)上映:她扮演的女主角蘇珊讓這部低成本電影變成賣座大片,片中有些紐約地下名人出場客串——理查德・赫爾(Richard Hell)、阿爾托・林賽(Arto Lindsay)、安・麥努森(Ann Magnuson)。再也沒有人會說,她只是一群年輕的後迪斯可流行歌手中的一員。

「那真的令我驚嘆。我甚至不知道從何說起。我還記得『處女』巡迴演唱會的首場,在西雅圖,當時一切都變得如此龐大,我完全無從準備。走在台上時,真的就像從我身軀吸走生命、從我肺裡吸走空氣一樣,我有一種靈魂出竅的感覺,那感覺不壞,也不是失控,而是種超凡脫俗、無以預備的感受。我的意思是,」她微笑道,「你終究會習慣的。」

你顯然會習慣。我面前的這位瑪丹娜,在離她於倫敦市中心房子不遠的一家豪華飯店裡,坐在一張又厚又軟的沙發上頭,當然不會給人「極度缺乏安全感的女性」印象:當話題轉到她馬上要在《歐洲歌唱大賽》(Eurovision)出場時,出現了一絲動搖。這個歷史悠久的重量級電視選秀節目,在美國卻鮮為人知,而且瑪丹娜其實從未看過該節目,這一點在話題開始沒多久就顯露無遺。「好吧,尚-保羅・高緹耶(Jean-Paul Gaultier)很迷戀這節目,」她聳了聳肩。

2012年3月24日,艾維奇和瑪丹娜在超世代音樂節(Ultra Music Festival)上合作演出。(Getty Images)

2019年5月18日以色列特拉維夫,瑪丹娜在《歐洲歌唱大賽》表演。(Getty Images)

她投身〈叮了個咚〉(Ding-A-Dong)、達娜國際(Dana International)和英國「零分狀元」(註1)的世界,此舉出人意表、顯然未經深究,最終也引發爭議(註2),儘管如此,她仍散發出星光般燦爛的自信。又為什麼不呢?她在過去35年來的一項項成就,包括有史以來最暢銷女歌手、美國告示牌史上最成功歌手、巡迴演出票房收入史上最高的歌手,並且「還在世」——她冷冷地補充道。她真正的對手、相爭同時代中最傳奇流行歌手名號的,只有麥可・傑克森(Michael Jackson)與王子(Prince),但這兩人都已英年早逝。

流行樂、X 夫人與里斯本

有時當瑪丹娜說起話,聽來無疑就是出身自不同時代的流行歌星。流行樂在數位時代的巨大翻轉讓她「暈眩」——「有太多干擾、太多噪音、太多人太快地來來去去,奪走藝術家自身成長的能力。」她還說,現代的流行歌創作方法完全不適合她,就像把歌手丟到寫歌訓練營去,和隨機分配的明星製作人與作曲家輪番上陣。「噢,我在《MDNA》跟《心叛逆》(Rebel Heart)試過了。我跟很多有才華的人合作,但跟這麼多人一起合作時,很難有明確願景:input(輸入)太多了。我一點也不享受那個過程。有時候是很棒,但跟陌生人們坐在一個房間裡然後說:『好,各就各位,準備,開始一起寫歌!』這實在非常詭異。創作必須揭露自我,必須卸下心防,而這很難馬上做到。」

她說,在這種寫歌訓練營中最好的一次合作經驗,對象是去年4月自殺的瑞典電音歌手艾維奇(Avicii)。「我管他的創作團隊叫『維京後宮』(Viking Harem)——全是些身高183公分的金髮帥哥。印象中,我們一起寫了很多很棒的歌,但有很多首都沒寫完。當時,有那麼一會兒,我感覺自己就是跟那一組人在一起,但接著就換了一組,又換一組,然後一換再換。我並不喜歡這樣。」

然而,與同輩歌手不同的是,她至今仍毅然決然地做一名流行歌手,仍根據榜單上和夜店裡的情況來創作音樂。如今的她有時會從13歲大的女兒、「都會女王」莫西(Mercy)那兒獲取這類新知。莫西對嘻哈音樂的喜愛,顯然與她熱愛艾爾頓・強的哥哥大衛(David)扞格不入:「大衛說那些(饒舌)歌詞貶低女性,他是對的。」

「這完全不是刻意的,」她談及自己對流行樂的一貫追求時說道。「這就是我會在家裡聽的音樂,就是啟發我的音樂。噢,還是說到了一定年紀,就不能創作年輕、有趣、性感的音樂了?這可真是——」她突然操起英國腔「——胡說八道(bollocks),用你們英國人的話說。」

而且,不論她的職涯歷經了多少跌宕起伏,她始終處在一流大明星的行列中,那令人難以置信的名氣,讓採訪她成了一種人們默認的驚魂記。這不是因為她難相處或不討喜,遠非如此。她無疑散發一種「別惹我」的冷酷感,但她很體貼、也很迷人。她就是她,如此而已。她說話的時候,我老是意識到自己滿腦子都是:夭壽,是瑪丹娜。

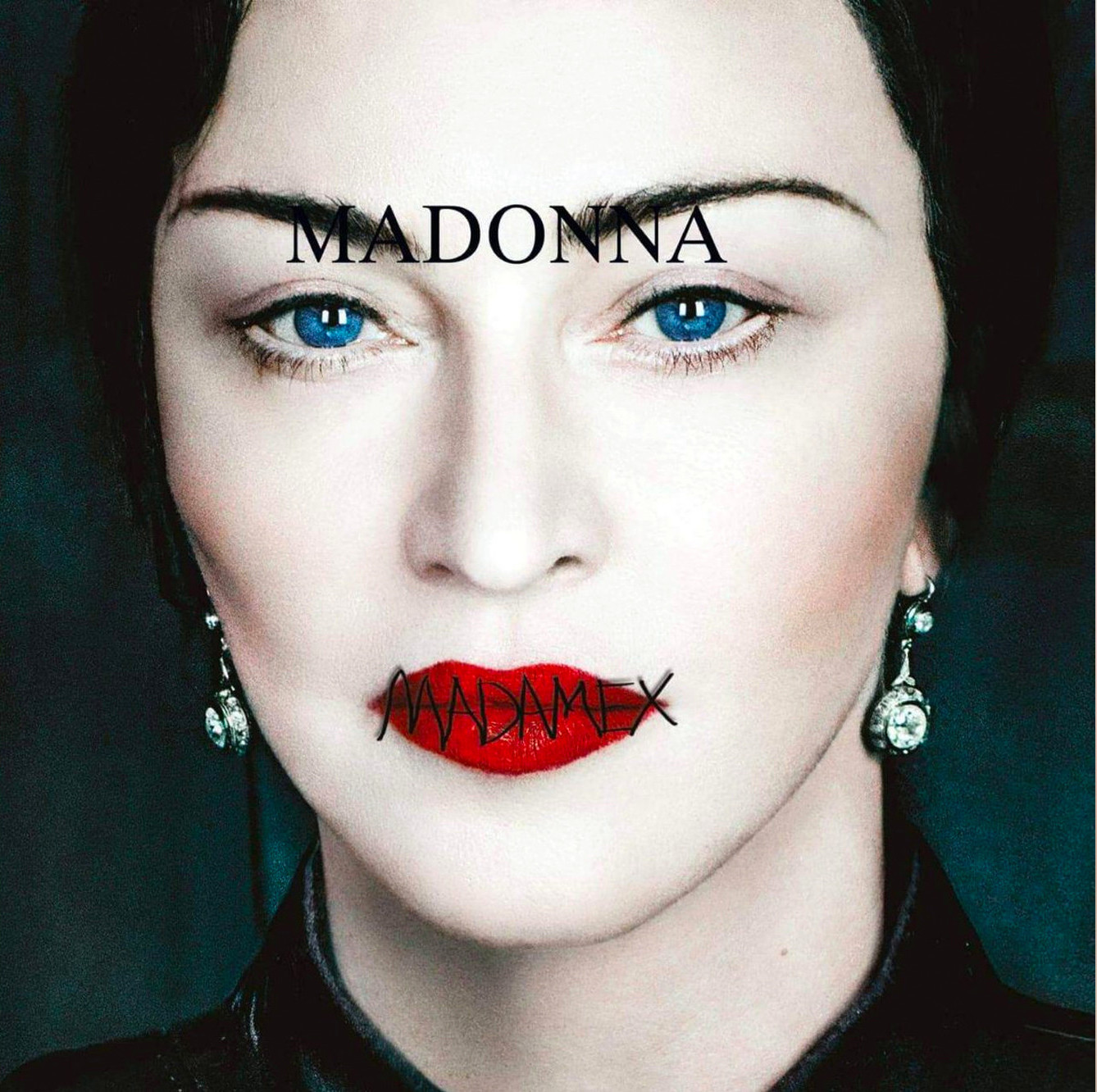

雪上加霜的是,她當天打扮成,嗯,瑪丹娜,或說化身X夫人的瑪丹娜。 X夫人是她新專輯中的角色設定。她戴著一副鑲鑽單眼罩,就是後來導致葛雷漢・諾頓(Graham Norton)恭喜她登上《歐洲歌唱大賽》時加了句「雖然顯然飽受可怕的結膜炎之苦」的那副眼罩。

X夫人儼然是「一名特務,周遊世界,替暗處帶來光明;一名在愛、好奇心、求知慾之屋裡的間諜,渴望喚醒世人。」專輯本身,承載著很多粉絲期望的瑪丹娜專輯該有的樣子:挑釁、個人、政治、有趣、很怪異,並且如她所言的「厚顏無恥」;這迷人而優雅地形容了〈Bitch I’m Loca〉一曲的歌詞內容,這首歌結束在她催促哥倫比亞歌手馬路馬(Maluma)「把它放進來」(put it inside)中。

這張專輯也讓她和米兒威斯(Mirwais Ahmadzaï)再度聯手,這名法國音樂人操刀製作了她近代兩張無庸置疑的經典專輯——2000年的《音樂聖堂》(Music)和2005年的《娜・語・錄》(Confessions on a Dancefloor)——並且端出了一桌電音好菜,包括含糊說唱(mumble rap)、雷鬼、「後 Despacito」拉丁流行舞曲、重拍高能量電音(Hi-NRG)、柴可夫斯基的胡桃鉗組曲〈蘆笛之舞〉電音版,以及法朵(fado,又譯葡萄牙怨曲),法朵更影響她兩年前移居里斯本。

她説「搬到那去百分之百是為了大衛」——他在葡萄牙足球俱樂部本菲卡(Benfica)的青年學院踢球。她最初經歷了「幾個月的孤單之苦,誰也不認識、不會講葡萄牙語、試著研究如何融入那個世界,並讓我的孩子們過得舒適」之後,她交到了朋友,並深受里斯本的音樂文化吸引。她熱情地談起那兒的私人派對「不能要求音樂家表演法朵」,以及在沒有音樂執照的小酒館裡,觀眾不准鼓掌,「所以你得把雙手揉在一起,用揉手表示拍手,滿酷的。」

#MeToo 與未曾消減的野心

與此同時,新專輯的歌詞也涉及校園槍擊案、現任美國總統、名人價值的下降、性侵與性騷擾。她不確定為何音樂產業的#MeToo 尚未出現,沒能追上好萊塢。「全都是一樣的——到處都有人濫用權力,在生活的各個領域,不只是電影也不只是音樂。音樂人被默許去用一種更個人的方式說話,可以做他們自己,可以用演員不能用的方式來談論議題:演員沒有發言權,發言權和個人意見都歸導演或製片公司所有。如果你是一個電影明星,想在一部電影中出演,那裡有大一票人,多半是男人,會樂於利用、濫用那種權力來貶低女性。而他們的勢力之大,無以撼動。」

她日前曾提起哈維・溫斯坦是如何「難以置信地性挑逗」她,以及1991年他們合作巡迴演唱會紀錄片《真實與挑戰——與瑪丹娜共枕》(In Bed With Madonna)時他的「踰矩和越界」。「哈維・溫斯坦的勢力無以撼動。他的惡名舉世皆知——每個人都知道他是怎樣的,你知道的,他就是那種人。我不打算一一點名,但人們一副『噢,那是哈維啊,那就是他會幹的事』的態度,就這樣接受了。我想這正是可怖之處。因為這種事做得夠多了的話,不管是多麽令人髮指、十惡不赦又晴天霹靂的事情,人們都會接受。而這在音樂產業中,也肯定存在。」

在她試圖拿到一紙唱片合約的那些年裡,她自己也遇到過這種情況。「我無法告訴你有多少男人說過:『好吧,可以,如果你給我口交的話』或『好啊,和我上床就行』。性就是交易,你懂嗎?我覺得,音樂圈不太有這種(#MeToo)風氣的原因或許是,我們早已有習慣的一套方式去表達自我,或爭取些什麼。雖然我確實希望,在音樂產業中有更多女性,對於生活中的一切都可以更政治、也更敢言,而不只是⋯⋯在性別不平等的議題上。」

我的採訪時間快結束了,談話又回到那段《美國舞台》上野心勃勃的25歲年輕人的影片。瑪丹娜説,她仍有著雄心壯志。「畢竟,我才剛發了一張專輯,所以我肯定還有抱負。是的,我想成功,我野心勃勃。是的!」

但妳的成功,已經是一名流行歌手所能渴望的最高境界了——這難道一點都不能抑制妳的野心嗎?她皺起眉頭。「但我從不認為自己的抱負是出自傳統定義上的成功。我的意思是,當超級名人或是超級富豪從來不是我的目標。」

等等,妳說過想征服世界的。「當我說我想征服世界時,我並不是說『我想成為世上最有名的人』也不是說『我想成為世上最有錢的人』。我是説,我想征服世界。」她打住,思忖了一會兒。「好吧,在我當時年幼的心靈裡,到底是想表達什麼呢?我想,我只是希望在世界留下印記,我想成為大人物,因為在我的成長過程中,一直覺得自己什麼也不是,我想要有所作為。我想這就是我當時的意思。」

握手之後,她就離開了,或者更確切地說,我就離開了:被禮貌地領出了房間,瑪丹娜則仍坐在沙發上,完美無瑕,仍戴著眼罩,看起來就如人類想像所及地最像大人物的大人物。

《X夫人》於今年六月發行。

註1:〈Ding-A-Dong〉為1975年荷蘭代表 Tech-In 奪得歐洲歌唱大賽冠軍的歌曲。達娜國際(Dana International)1998年代表以色列奪冠。2003年英國代表得分為零,媒體戲稱為「零分狀元」。

註2:今年瑪丹娜受邀在《歐洲歌唱大賽》上作為嘉賓演出,消息一出便已引發支持巴勒斯坦的「BDS 運動」不滿。在演出當天,衣服背面綴有以色列和巴勒斯坦旗幟的舞者手牽著手,帶出以巴議題。巴勒斯坦卻對於這個「舉旗示意表團結」之舉表示抗拒,在以巴雙方不對等的關係下,此舉也飽受批評為無知和藝術洗白。