拜臉書之賜,去年我和兩位老同學重啟聯繫,現在一位是怪手司機,另一位是有線電視的工程師傅。初中時他們便是麻吉,屬於已經被老師放棄(連體罰都懶得給予)的「考不上高中那群壞傢伙」。而我則是微妙地介於他們、以及「還有點希望(所以被打很兇)」的吊車尾之間。

那時期,我除了迷上推理小說、日本偶像、武俠港劇,下課常和他們去鬼混,騙家裡上補習班其實是去打撞球打電動。更糟的紀錄是跟著那幫人去教訓好打小報告的「抓耙仔」同學,甚至還曾幫忙把風讓他們扁了某位很機車的學校職員。我雖然不完全屬於他們(畢竟仍在以升學為組成任務的「好班」),但其實有點莫名崇拜這群壞學生。有時跟著翹課,覺得他們實在比那些乖乖牌酷一百倍。

據說那群哥兒們的老大,中輟混了一陣子幫派後,有「變好」去當工地監工,沒想到意外被脫落的鋼筋砸到而身亡。至於我僥倖考上高中,在那個沒有手機網路的年代,逐漸也就和他們失聯了。再無交集,人生一晃,三十年後才又重逢。

兩位哥兒們都有點驚訝我成了大學教師,本來還不知道怎麼和我搭話,而我也因此覺得不好意思(又不能故作江湖姿態太過矯情)。直到酒酣耳熱,才聊開了各自不同際遇的種種,以及人生說到底都有的荒謬無奈。

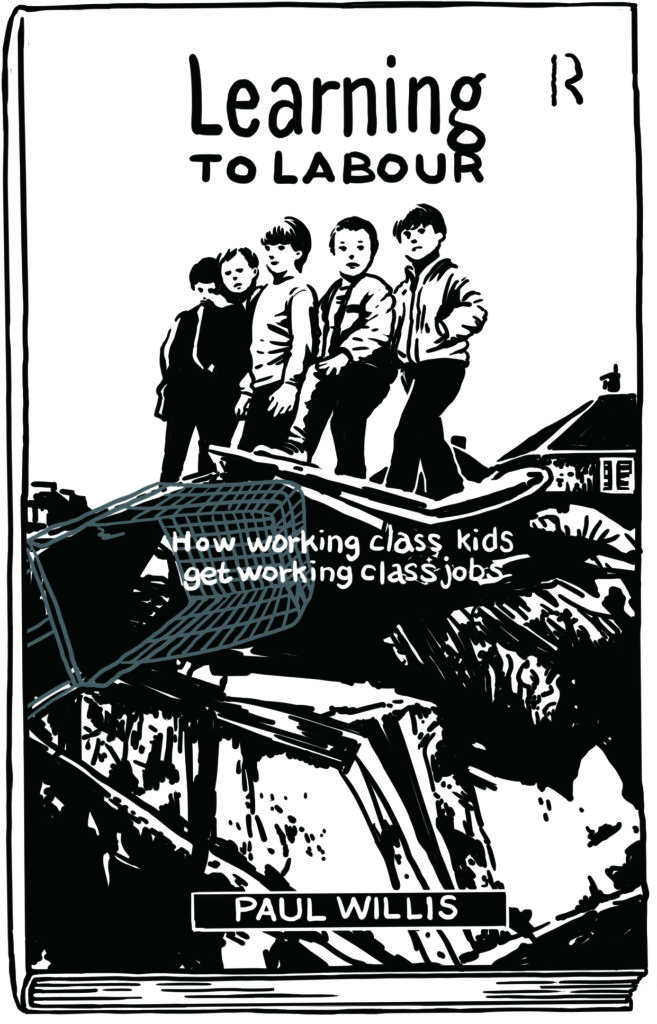

記得那晚聚會的當下,我腦海裡竟不斷浮現一本對我影響至鉅(我也在課堂反覆講過)的社會學經典作品:《學做工》。書裡頭那些「反學校」叛逆傢伙的言行舉止,竟和我記憶深處(屬於少年的)、與如今重逢話舊(已然中年的)的哥兒們,疊影般地交相參照、互給註腳。我當下也跟他們說,在英國唸博士讀此書時,總是清晰憶起年少作伙打混的點點滴滴,如此雷同。而他們嚼著檳榔,不敢置信地回我:「哪有可能大師級的人會做這種研究」。

就像我從崇敬的威利斯(Paul Willis)將這本書獻給漢默鎮男校的那群壞小子,他在謝詞中說「沒有他們,我的研究便不可能實現」。我也希望自己至少能把這篇導讀文章,獻給曾經帶我一起鬼混、逃離升學體制、感受片刻自由的「壞朋友」(其實是好朋友)們。

一、《學做工》的醞釀背景:

文化研究、工人社群與民族誌

威利斯曾在書末的訪談錄中自述:「如果你問我,我是不是一名知識分子,我會回答我不是。我會說,我只是住在伍爾弗漢普頓的一個人,有時候會從事一些知識工作……如果我絕大部分是一個被學術機構界定的人,我大概不僅感到孤單,而且也不可能做好自己想從事的工作。」

1960 年代後期,從劍橋大學畢業的威利斯,原本認為自己並不是做學術的人,而想棄文從商,先去倫敦政經學院讀個未來好找工作的科目。但後來因緣際會,大抵是受到當時嬉皮與革命風氣的影響,他決定先閃躲一下,不急著逼自己「找一份合適的工作」,從中心逃往邊陲,轉去剛成立的伯明罕當代文化研究中心。

在創建者霍加特(Richard Hoggart)、以及接任者霍爾(Stuart Hall)兩位大師的領導下,洋溢著完全不正統、非典型學院氣息的伯明罕當代文化研究中心,像是一座產能滿載的發電廠,不斷推促、刺激著英國、歐陸乃至全球學術界,且同時在喚醒公眾意識覺醒的政治行動上,活力旺盛地扮演重要角色。威利斯就在這樣的氛圍薰陶與協助下,展開了他的博士研究。

當時他便以日後影響甚鉅的民族誌方法,深入比較飛車黨和嬉皮族這兩種相互對立的次文化。此一研究成果,後來晚《學做工》一年出版成書:《世俗文化》(Profane Culture,1978)。若從此書回看《學做工》之前的威利斯,會發現他對人們主觀敘說真實經驗的重視,明顯多於「社會科學需客觀化」的實證主義要求;同時,比起學院派好發議論的概念化、理論化工作,他似乎也對知識的普及化、與研究的生活應用,更具實踐熱情。

如果說他的老師霍加特之經典作品《讀寫何用》(The Uses of Literacy,1957),讓文學研究者蛻變為「文化研究者」,並進而想像如何以社會科學的方法,跨出文本分析侷限的第一步;那麼威利斯的《學做工》,毫無疑問便是新興的英國文化研究學派,具體實踐並確立其「民族誌轉向」(ethnographical turn)的里程碑。這不僅是方法學上的轉向,其實也是種認識論的位移。

日後受威利斯影響的民族誌文化研究,大多不是從特定文本或理論概念著手(即便這些研究終究也能在論述層面上提供謹慎而有創見的貢獻),而是從關注特定社會群體的生活處境開始,比如《學做工》裡的壞學生、或某種音樂與穿著風格的喜好族群、或愛看肥皂劇的家庭主婦、玩龐克的少女樂團等等。

威利斯博士畢業後,想繼續探究工人階級子弟從學校到就業工作的轉變歷程。蹲點是必須的,就選擇他最熟悉的英格蘭中部、一個勞工階級群聚的小地方。主要的田野調查地點是一所中學男校,核心研究對象則是令校方頭疼的十二個傢伙(the lads)。他們不愛唸書也不守規矩,形成一個搗亂的次文化團體。威利斯從這幾個「傢伙」在校期間,一路觀察跟訪到他們畢業、進入工廠做工的前半年。

威利斯所使用的民族誌,指涉的並不只是單一方法,而是涵蓋了各種質性研究的技術,包括參與觀察、深度訪談、小組討論等等。此外,除了上述的「壞學生小團體」,威利斯還將其觸角廣伸及學校老師、各戶家長、工廠主管等。由此逐步建立的社會網絡與社會化過程,讓我們不僅能深刻同理行動者主體的思維與行為,也能同步宏觀檢視校裡校外的規訓結構、及其意識形態。《學做工》因此比起前作《世俗文化》,嚴謹周密許多,也更能達到學院理論化需求的標準。

然而,威利斯還是在本書前言裡,明確表示自己不僅要與從事社會研究的同儕對話,更希望相關職業人士、乃至一般大眾讀者都能理解書中論點。據此,他把這本書拆分成兩大部分:首先是第一部分故事感濃郁的民族誌,對校園裡的青年叛逆文化、及其與勞工社區生活、人際的各種連結,做了鉅細彌遺、引人入勝的描繪。威利斯認為,即使不是學院中人,也會對這部分的發現和討論感到興趣。其次,才是理論化(可能是社會學者更關注)的第二部分。

透過與既有社會理論(尤其是馬克思主義)的承繼與對話,威利斯闡釋了他在第一部分所歸納之耐人尋味的問題,尤其是那些充滿矛盾張力的衝突狀態。最終,如同威利斯所言,他希望能闡釋這些「反學校/學做工」的文化過程,是「如何一方面推動了工人階級文化,另一方面又幫助維持並再生產社會秩序。」

二、《學做工》的深刻對話:

階級複製的「看破」,與看不穿的局限

這本書的核心問題是:工人階級的子弟,為什麼在看起來似乎是自由與平等的教育環境下,仍然得不到自身階級向上流動的機會?或者更精確地說:要解釋工人階級子弟為何在學校一畢業,就快速投入工人階級工作,微妙與困難之處就是要解釋他們為什麼自甘如此?

對於這個問題,傳統馬克思主義的解答大致如下:

一、階級之所以無法流動,一方面是由於上層階級將自己封閉起來、把中下階層區隔開,製造了所謂的「社會封閉」;另方面則是所謂的「階級再生產」,意指一個階級透過代際傳承,繁衍了自身階級的利益、行為、價值與認同。

二、資本主義的意識形態透過學校教育和媒體宣傳,讓工人階級產生認同資本主義生產秩序的「虛假意識」,從而誤認了自己的利益,並以此建構出一個順服的身體和信念。

這套論述固然有其犀利洞見,但夾帶著悲觀主義色彩的結構決定論,總有一種矮化低估社會行動者的風險。畢竟多數行動者既不是坐以待斃地被社會結構框限,也不是心甘情願地被意識形態洗腦。人們或多或少仍是有選擇的,只是這個選擇不全然隨心所欲,而是一種特定條件化的半(或偽)自由選擇。

據此,《學做工》更新重論了階級再生產——並不是自動由階級封閉的結構所決定,也不單是意識形態作用,而是一套日常文化的習作與態度形成。威利斯細膩地考察、解釋工人階級的孩子,如何在學校中「自願選擇」地放棄了階級向上流動的可能機會,反而主動「迎向學習」一套工人階級特有的生活方式。

反學校文化(counter-school culture),在此成為關鍵的命題:「這種隱含於反學校文化之中的對於競爭的拒絕,就是一種激進的行動:拒絕與施加於自身的教育壓制合謀。」

相對於多數來自中產階級、循規蹈矩、服從權威、認真學習、成績優良的乖乖牌(書中稱之為「the ear’ole」),威利斯所關注的這群「the lads」(有點難翻譯,可以說是傢伙、小子或哥兒們),他們不僅不愛唸書,而且是從頭到腳一整套、都沒在怕地挑戰權威(違反校規、破壞公物、甚至作弄教職員等)。有趣的是,這套反學校文化的發展和運作,其實又上連至他們父兄輩在工廠裡的男性沙文文化。

也就是說,這些壞小子並不是沒在學東西,只是他們不想學那些課堂上教的、藉此許諾他們可以變成不同階級的虛假東西。他們擺明著就是要快點學做工。而挑釁學校裡各種關於「時間就是金錢不可浪費」的律令,是這些壞小子們形塑自身認同的一個重要切入。他們會覺得,成天在那邊乖乖死讀書才是浪費時間吧。

從此必須與學校裡那些受師長寵愛、看起來人生前景光明的乖乖牌整個對立才行,必須揪出、取笑甚至懲罰那些告密的同學才行,必須從穿著打扮、言行姿態就顯而易見我們和他們不同才行,必須要狠、要man、要像那些已經在工廠幹活的大人們一樣才行……這些都是沒有妥協餘地,非如此不可才能證明自身存在的對抗

別以為他們傻、沒在想,從這本書裡許多作者與報導人的對話,就可清楚發現,這些「壞小子」不是不知道大社會的殘酷運作法則、如何連結學校裡的競爭遊戲規則,也心知肚明那些被他們嘲笑捉弄的乖乖牌,以後可能會有個比自己體面的工作,但他們就是不願跟著照做,其實是因為他們已經「洞察」(penetrate)了:感覺即使服膺這個秩序,終究仍是徒勞。

洞察,是一些具有穿透既定社會局限力量的念頭,威利斯以此作為本書第二部分、也就是理論化分析的起頭章名。他相當成功地使用這個帶有睿智氣味的語詞,來反轉一般對這些壞學生的刻板印象——他們年少輕狂、沒想太多,所以才不求上進。其實相反的,這些傢伙相當清楚明白實際狀況是怎樣。

事實就是:資本主義社會透過學校教育,讓學生們相信每個人都是有選擇而能改變的,只要你好好學習。對多數人來說(尤其是中產階級的孩子),這似乎已成一個不證自明的神話。此即威利斯所謂之「局限」(limitation),它妨礙了各種自由念頭的發展、及其對自身所處位置與處境的偏斜理解或詮釋(這便是洞察)。威利斯區分了這兩種狀態,但他認為不太可能予以截然二分。洞察與局限是交織一塊、也相互拉鋸的文化過程。

其實在台灣的庶民語境中,我們也有著一個類似的普羅用語:「看破」。勞動階級經常會掛在嘴邊,用來表示自己對於這個世界秩序的洞察、以及更重要的是某種相應的豁達(甚或放棄)心態。看破,或多或少有一種由下而上、戳破神話的激進性,但正如威利斯所提醒,我們不能只是過度浪漫化這類反抗言行。

反學校文化對主流社會價值的抵制和「看破」,雖然是一種不加掩飾的質疑,但最終還是會回到社會框架並嘗試適應此般現狀。弔詭矛盾之處在於:看破其實不等於「看穿」,後者可說是洞察所涉及諸多「念頭」中,視野上最全面、行動上也最激進的一種革命傾向。

工人代代都可能沿襲著相當程度「看破」的洞察,以致於他們寧願早日開始學做工,也不願故作盼望地演出順服學習的劇碼。看破的念頭凝聚了哥兒們同仇敵愾、集體放棄的意識,但各種無法「看穿」的局限卻也如影隨行。在本書第二部分的分析,緊接在「洞察」一章後面的即是「局限」。威利斯明確指出:「洞察將因為根深蒂固、且令人迷失方向的分工而遭到抑制與破壞,以致於無法充分實現其潛力並進行政治上的闡釋連結。兩種最重要的分工就是腦力勞動和體力勞動之間的分工,以及性別之間的分工。」

說到底,資本主義的意識形態仍持續作用於工人階級的日常文化,反之亦成立。也就是說,工人文化同時會不斷促成意識形態的再生產。比如,各種職業指導和謀職建議,就是壞小子們棄學校而學做工的同時,用以稀釋「看破」洞察、所灌注的資本主義意識形態力量。

於是,社會行動者既不是意識形態的被動承載者、也不是實踐革命的主動反抗者,在實際每日生活中,比較像是一個「積極的意義占有者」。宏觀來看,這群反學校的叛逆小子們,通過矛盾的反文化實踐與鬥爭,一方面對社會結構進行了相當程度的「看破」,但諷刺地、同時又造成一種非預期結果——對現存不平等結構的再生產。

因此悲觀嗎?不見得,畢竟知道這一切殘酷事實後,教育才能開始反思並重新構想自身的角色與行動,到底是要繼續這麼直間接地協助階級再製(儘管表面上看來是不斷在鼓勵勞工子弟們力爭上游),或者還有其他出路?

三、《學做工》的重讀反思:

四十年世界變局與台灣經驗

教育擅長許諾,師長以權威的恫嚇也好、溫婉的勸服也罷,都不斷要學生們相信一種看似務實其實虛幻的想像:「你正在學的東西、一輩子都受用」或「你所學的沒有人可以拿走」之類的。如前所述,威利斯筆下的壞小子們,早已粗暴但卻犀利地看破了這些東西。

更遑論,較諸本書所出版的年代,如今世界變動之快之大,每天都在超越老師乃至學校教育體制所設定的理解框架。要用一種固定、普遍性的知識來維持一套秩序化的世界觀,其實已日益困難。

過去透過考試,學校教育拼命叫孩子們要記得、不可以忘記這些那些。但問題是,進展到「液態化的現代世界」(社會學大師鮑曼用語),如今社會更像是一座大型「遺忘裝置」,流動經驗的重要性逐漸大過固態教育。鮑曼因此說:「在我們這個不穩定的世界裡,一切都風雲變幻、捉摸不定,正統教育的最終目標,如固定的習慣、可靠的知識觀念和穩定的價值偏好,現在都成了障礙」。

長久以來教育所設定的獎懲規則與內容偏好,在不斷變動的網路新世界中變得不那麼牢靠。比如以前覺得動漫與電玩是扞格、有害於教育的,所以師長不允許學生頻繁接觸這些。但在現今真實世界中,動漫與電玩甚至已不能再說是一種「次」文化,而是主流文化的重要構成元素了。對各種階級背景的孩子來說,現在無論是乖乖牌還是壞小孩,走的是「拿文憑」或「學做工」的路徑,都必須有更多生存在新世界裡的技法和態度,但這些根本是學校裡學不到的事。

如果主流教育繼續強化一種「只要好好接受教育,個人便能改變自己甚至世界」的意識形態,人們就會被期望透過文憑取得、尋求個別的方案去解決其實是社會性的問題,而不是大家群聚討論、通過社會性的方案去解決個別的煩惱。換句話說,這樣的教育在本質上是違背米爾斯(C. W. Mills)所倡議的「社會學的想像力」,主張將個人的煩惱,放置在社會集體與歷史脈絡的連結中,大家一起面對與尋求改變。

去年是《學做工》出版四十周年,台灣的《教育研究集刋》特別做了專刊,邀請三位學者——楊巧玲、黃康庭和鄭英傑,撰文帶領大家從不同角度重讀此書(比如性別分工、階級異質性、或更貼近本土經驗的「面子」問題與「怕做工」心態)。同時也有趣的是,「做工」更意外引人矚目地成為一個大眾閱讀話題。一位從事建築監工的年輕人,將他十餘年來在工地現場的真實見聞與反思,寫成《做工的人》一書,創下了驚人的銷售數量,短短一年已達四十九刷,並獲誠品閱讀職人大賞選為「書店職人最想賣的一本書」。而初試啼聲的作者林立青,因此獲選「台灣年度最期待作家」。

在頒獎現場,我看到力推這本書的誠品書店第一線工作人員現身說法:「看這些故事的時候就好像看見我的叔叔、阿伯、或是我的鄰居、我的同學他們所發生的故事……推薦大家看這本書,因為我們都是做工的人」「我覺得艱苦人疼惜艱苦人,是這本書所想要傳達出的一種感受」。的確,《做工的人》之所以叫好叫座,不僅是出版社行銷功夫到位,更是因為它深具同理感染力、平實而動人地說出了「我們周遭甚或我們自己」辛勤做工的人生故事。

然而與溫暖故事共時存在的諷刺現實卻是,不見起色的低工資與日益惡化的長工時,像黑壓壓的烏雲罩頂島國上空。如果不是繼續無奈的「看破」、幹譙取暖,我們就得從更多「做工」的研究中,找到更具「看穿」能量的洞察,並據此啟動自我與群體轉變的可能,進而展開串連、採取行動。如同威利斯在《學做工》書末精采的譬喻:尋常上工的週一清晨固然令人沮喪,但覺知這沮喪的一切來龍去脈,就使得「週一清晨不必然再意味著,同樣的週一清晨無盡無休」。