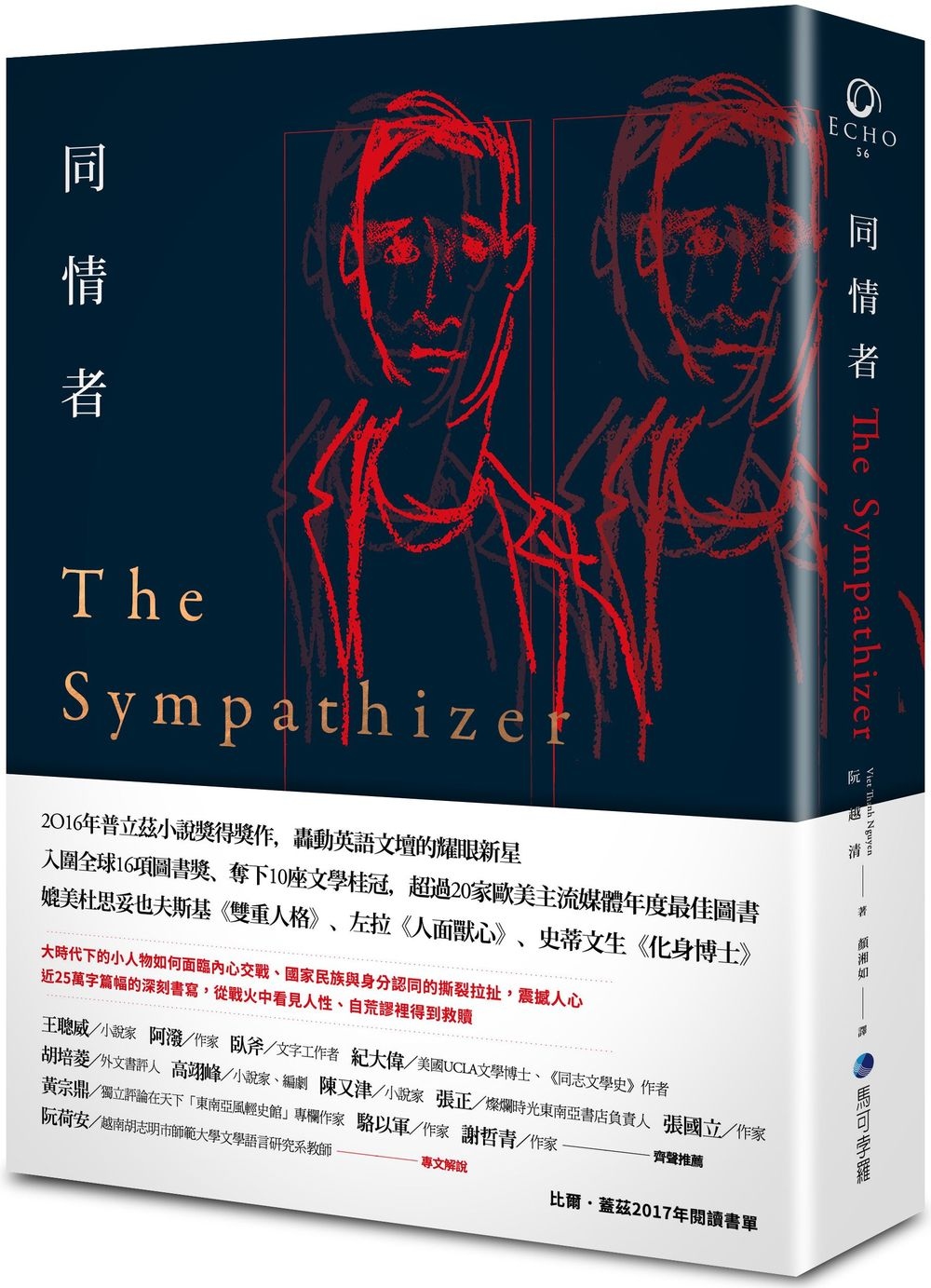

阮越清

馬可孛羅,NTD $420,平裝 / 432 頁

越裔美籍作家阮越清的獲獎小說《同情者》中,有個段落特別令人印象深刻。70 年代時好萊塢打算拍一部越戰電影,而跟隨在親美越南「將軍」身邊「臥底」的主角,因緣際會受邀對劇本提供意見,他很快向名導演質疑:一部以越南為背景的電影,居然一句越南人的臺詞都沒有?名導回應:「我跟你說個祕密吧。準備好了嗎?聽好了,根本沒人在乎。」

我失敗了,名導會按照自己的意思拍《小村莊》,一部關於白人從壞黃人手裡救出好黃種人的史詩之作……我面對名導的想像與操弄無能為力,也為此氣惱不已。他的狂妄自大為世界樹立了一個的里程碑,因為這第一次由戰敗者而非戰勝者為戰爭寫歷史。

p.159

誰是越南的同情者?誰能區分黃種人的好壞?阮越清這部處女作橫空摘下 2016 年普立茲獎。書末評論人阮荷安認為本書填補了美國文壇的一處空白:「越南人的越戰」。普立茲獎則推崇本書「以層次繁複的結構揭露一名『雙心人』的告白,如何在美國和越南的夾縫間求生存。」

全書開篇寫道:「我是間諜,是臥底,是特務,是雙面人。我也是雙心人。」原來這本小說,是主角「我」返回越南被逮捕後,向越共司令上呈的自白書。在主角的回憶中,「我」從越戰結束 1975 年 4 月寫起,講述敗戰總統阮文紹欲上船逃往台灣,而士兵又是如何從老百姓背後射擊。他如此寫道:

就政治而言,我同情他們或許是不對的,但倘若母親還活著,她也會是他們其中之一。

p.11

大部分間諜小說都仰賴不可靠的敘述者。《同情者》裡的主角「上尉」也在這種分裂的忠誠中回憶,主角說,他同情當時欲上船逃離北越政權的同胞。也同情在美國情報工作中因他喪命的少校、小山,以及一名被破獲的越共女特務。更強調自己是北方出生,九年後才到南越,之後前往美國。如何用隱形墨水向「巴黎堂姑」彙報情資。舉證自己從 60 年代赴美起,就在為北越作雙面間諜。

主角在第一章的末尾自剖是「雜種」,母親是越南人,生父是法國神父。自小不論陌生人或熟人,總會吐口水罵他「雜種」。阮越清透過這樣的設定,透過主角一步步面對越戰或共產主義,寫出自我主體性。《同情者》寫的是「我」自歷史身世而來的悲屈和創傷。當中的「情」是三個學生時代劃開手掌歃血為盟的朋友:有四分之一黑人血統的阿敏,和父親被共產黨槍殺的愛國青年阿邦,他們從不蔑視主角混雜的出身。無論什麼政治立場或背景,都想要贏回榮譽,「重新活得像個男人,唯一的機會就是奮回我們的國家。」

我們是革命分子,革命分子絕對不可能是無辜的。

p.128

講到越戰與間諜小說,大部分讀者立刻聯想格雷安・葛林《沈靜的美國人》,藉由英國記者弗勒,描寫一名過分天真的理想主義者,想建立第三勢力以民主拯救越南的美國人。天真的美國年輕人在蒼老世故的葛林筆下,最後遭共產黨中伏遇害。而《同情者》中翻譯官的角色,也讓人聯想哈金以金無怠為原型的間諜小說《背叛指南》,化名蓋瑞尚潛伏在中情局的「背叛者」,最後被中國共產黨背叛。

誰需要同情?是在歷史身世中失去尊嚴、因此孤立無助的人。《同情者》不是去分辨越南人的好壞,而揭示凡是想參與歷史的人,都是某種程度無辜,某種程度有罪。作者筆鋒一轉,原罪不就是這麼回事嗎?作為「雜種」的主角不就是從父親繼承了罪嗎?小說在講述主角為奪回榮譽和國家而走上間諜之路時,也描寫了主角與摯友間的結盟血誓。如同《追風箏的孩子》中哈山為了僕人重回阿富汗,突顯了主角性格的天真浪漫。「雜種」又雙重身分的主角,相比兩個好友政治立場不同卻各自堅定,最後也因為對血盟情誼的忠誠而同路。

「若非上帝本身會殺人,我們也不會殺人。」結果不僅是革命者的悲劇,全書就從一份間諜的自白,像翻花繩般翻出更複雜豐富的情節:因為友誼,主角自美返國遭到逮捕,長達五十頁的「再教育」拷問,讀得冷汗直流,展現了作家文筆的迫力,也展現了布局的高超技巧。不是一般間諜小說憑機智冷靜「選邊站」的設局脫險,在兼具情節與技術的拷問中,作家同時碰觸到更深層的原罪,悲劇的弒父,既揭露了越南身世的創傷,落實了「革命」之必要。達到了更高的藝術性。

「人人都必須參與某一立場──如果他不想失去人性的話。」

格雷安・葛林《沉靜的美國人》p.260

「選邊站」是出於人性,是想參與歷史。身為越裔美籍的阮越清藉由「越戰」書寫自我及越南人必然面對的分裂與忠誠。面對英語文壇,作家選了政治不正確的越共及私生子,從負面和缺乏來翻出正面的意義,找出「沒有其實就是有」的矛盾事實,來落實革命。勇入虎穴,換取重生。《同情者》結構繁複,間諜身分的分裂矛盾,和涉及越戰歷史並非易讀,但是情節既豐富又兼具張力,面對北越南越都是同胞,它用三個角色填補了「越南人主體的越戰」,作者在書前引言上,也提供台灣讀者一個閱讀角度,同樣在近代史上經歷戰爭、分裂與占據的台灣,人民與文學如何去面對這樣的過去呢?

「經過我們在世界革命的內臟中搜尋過新信仰之後,結果怎麼樣?不是理性的勝利,也不是理性信仰的勝利,是死亡的勝利。」──索爾・貝婁《赫索格》

索爾貝婁和葛林抱持同樣的信念,「沒有一個人能瞭解一個人」。然而《同情者》在寫出「受苦之必要」之餘,不忘呼籲:「我們從生死中學到了,置身於受排擠的群體中,一定要同情這些受排擠的人。」這是《同情者》的苦衷,也是其精髓:如果有比獨立和自由更可貴的,那就是羅盤持續指向受苦的人,並承認我們能肯定的只有一件事:我們會活下去。阮越清的《同情者》不召喚共產主義同情者,也不是民主的敵人,這份自白書不為反省認罪,而是參與歷史;縱使革命帶來死亡,卻是生之肯定。