全球 160 萬名水手中,約四分之一來自菲律賓。在遙遠的母國,人們譜出一首首關於傳奇水手們乘風破浪、冒險航行的歌曲;但對於大多數菲律賓船員而言,真正嚴峻的考驗,其實是與世隔絕的心理壓力

北太平洋‧UBC 賽普勒斯號貨船(UBC CYPRUS)——七年前,羅素‧雷尼爾(Jun Russel Reunir)首次踏上遠洋航程的征途,他被送到貨船艙底鏟運鐵礦,不停工作到他肌肉痠痛——接著又繼續鏟了 10 幾個小時。

「光是那個月,我就在船艙裡哭了三次,」雷尼爾說道。

數十載以來,像現年 27 歲的雷尼爾一樣,數以萬計的菲律賓人為全球航運提供勞力,推動著全球九成的貿易。

幾個月前,他和其他 18 位菲律賓水手,一行人搭上了一艘從日本開往菲律賓的水泥運輸船。

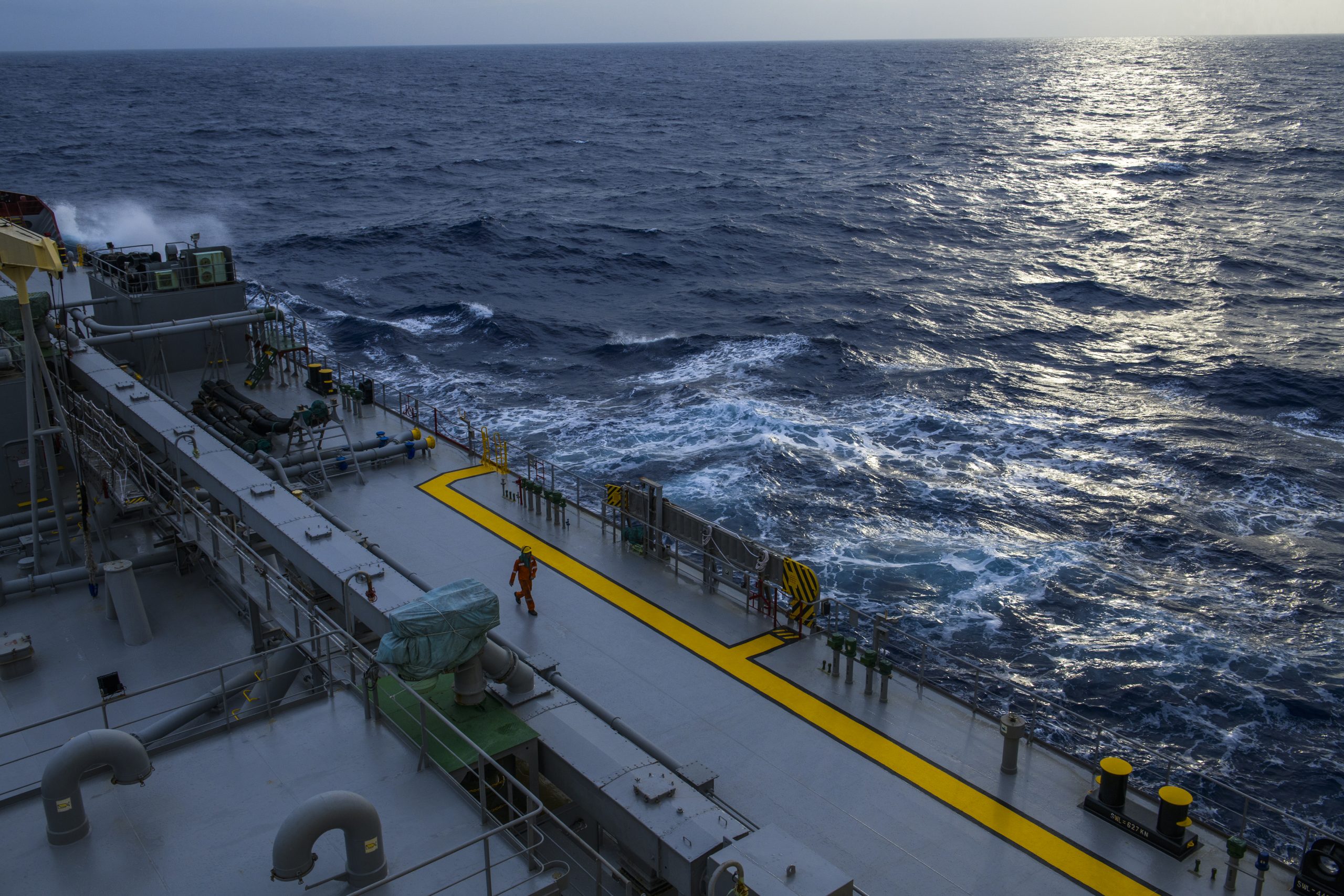

對於旅行中的遊客而言,遠洋航行代表一場全新的感官饗宴。引擎的轟鳴聲蓋過了海浪的低喃。風雨過後,飛魚的死屍散落在甲板。徐徐微風中,夾帶著一股廉價燃油的氣味。

但對於水手而言,唯一比反覆做著操勞、沉悶的工作更糟糕的,恐怕是工作告一段落後的百無聊賴,所有關於海洋的浪漫情愫早已消失殆盡。

29 歲的船廚傑森‧瓜尼奧(Jayson Guanio)回憶,一次從蒙特內哥羅運輸鋁土礦(bauxite)到中國、耗時兩個月的航程中,他曾跑上艦橋(bridge,整艘船隻的指揮調度中心),用望遠鏡遙望著島嶼上的平地,只為有機會看看大海以外的東西。

儘管如此,身為機艙銅匠、年過半百的阿努爾福‧阿巴德(Arnulfo Abad)仍對這份工作滿懷感激,在過去 30 年的歲月裡,他大多數時間都在貨船上度過。「大海賦予我生命,」他說道。

船上的這些男人多出身漁夫、木匠或稻農之家。雖然男人們多數嚮往當船長——但那必須具備大學學歷。部分取得文憑的人,是靠著圈養豬隻的收入,或在街上兜售冰棒賺點蠅頭小利來支付學費。

在鄉村,一個月大概可以賺得 100 美元,但在海上,收入卻是鄉村的十倍,甚至往往在那之上。於是,他們捨棄了鄉村生活。

衣錦還鄉時,水手們的頸上掛著厚重的金鏈,在鄰居的竹屋間蓋起高大的混凝土房舍,供養父母並送手足、侄子與侄女去讀大學,結親的邀約蜂擁而至。

1980 年代起,菲律賓主導了貨船上艱難但報酬豐厚的工作,有組織地開始訓練國人從事海上工作。職業仲介公司為菲律賓水手媒合國際航運公司。政府機構介入其中,管理海員的部署。

和海事學校相關的產業應運而生,協助有志者謀得工作。

近年來,船上多了許多從越南、緬甸和中國招聘來的船員。然而,全球 160 萬名水手中,有約 40 萬人來自菲律賓。2018 年,這些水手向母國匯款的金額,有 60 億美元之多。

在菲律賓國內,人們譜出一首首關於水手們英勇奉獻、傳奇事蹟以及風流生活的歌曲。

在一首卡拉 OK 熱門金曲中,情人悲嘆道:「我忍受一切,因你是名水手」,但最後卻發現「你不過是名玩弄感情的水手(seaman-loloko)」,巧妙地轉玩了菲律賓文的花花公子一詞。(在菲律賓文中「manloloko」意為江湖騙子,歌詞將「man」代換成水手「seaman」。)

和諸多船隻一樣,在賽普勒斯號上,菲律賓文化占主導地位。

菲律賓籍船長羅德里戈‧索約索(Rodrigo Soyoso)初入行時在商業漁船上見習,那艘商船上近 40 名漁工每週只准洗一次澡,而索約索當時睡在甲板上,腳踝栓著排氣管,以免他滑落大海。

他曾在鏽紋斑斑的拖船上、臭氣薰人的牲畜運輸船上,以及豪華遊輪上工作,一路晉升至船長一職。

身為船長,索約索確保一切行事遵照國際海事規範、避免和他船碰撞,並監控著冷鋒及季風動向。他試圖打發掉那些貪腐的海關人員,但也為了那些他打發不掉的,備存了數箱香菸。

船上的食物和閒暇時刻都會勾起水手們的鄉愁。一晚,水手們用鐵叉做起了烤全豬,然後掰開了新鮮椰子。後甲板上還設有一個籃球框,籃球是非官方的菲律賓國民運動。

水手們帶上船的另一項菲律賓傳統則是入珠,他們用金屬珠或將塑膠片融化製成圓球,然後植入陰莖的皮下組織。圓珠(菲律賓人稱之為 Bolitas)旨在增加女性的性快感,入珠在水手之間廣為流行,甚至得在培訓前的體檢中呈報體內入有多少顆圓珠。

「他們會炫耀這些入珠,」船廚瓜尼奧說。這艘貨船上,全員都是男性。在全球職業水手中,女性僅占 1%。

星期六晚上,大夥們在食堂的卡拉 OK,唱著像是有「我渴望著你的心,要等上多久?」這類歌詞的求愛歌曲。

網路排遣了一部分海上生活的孤寂感,但他們在船上的免費流量只有 50 MB,「一開 Facebook 就沒了,」索約索形容。

此次航程網路還斷線了。

船員們設置了警報,每當經過一座島嶼便會響起。為了接收訊息,他們聚集在一圈圈泊船錨鏈和左舷欄杆處的救生筏之間,試圖收到足夠的訊號。

在網路普及前,每次靠岸,水手們便會爭先恐後地衝向電話亭,在船員同胞拍打著電話亭的透明壓克力板時,試圖弄清楚家中小孩受洗了沒。

那時候,水手們還有一個稱作「完畢-完畢」(over-over)的習慣。水手們透過無線電打給妻子和女友,對她們說:「我愛你,完畢。」

海上工作十分險惡。過去十年間,全球共在海上損失了 1,036 艘船,包括一艘在蘇格蘭附近因天候惡劣而翻覆,而且無人生還的水泥運輸船。

一條泊船錨鏈的力量可能足以扯掉一個人的頭,一個掉落的鐵柵也可能切斷手指。一道朝船側方向襲來的巨大浪波,可能把船員重甩撞至排氣管上,或將人捲落海中。

觸電、燒傷和闌尾炎都可能發生。而乘坐救援直升機抵達最近的醫院,可能要花上數小時——甚至數天的時間。

不過,船長索約索表示,承受與世隔絕的心理壓力,才是水手們最為嚴峻的考驗。

在船上,你有大把時間去反覆思忖個人問題,卻又什麼都做不了,這很容易令人感到沮喪。索約索說,他曾目睹多名水手抑鬱到無法工作,還有些人尋短身亡。

離家數月的代價十分龐大。

2019 年 4 月,孕妻打電話給雷尼爾時,他人在港邊。當時她正在分娩,生下了一名女嬰。「到她一歲生日的時候,我可能也無法陪在她身邊,」他說道。

雷尼爾説,自己從小就想成為一名水手。自美夢成真以來,他享受著在海盜猖獗的亞丁灣冒險航行、承擔著北海風暴的危險,並忍受著和所有所愛之人長達 10 個月的分離。

但從他出海以來,菲律賓的經濟成長了,而岸上的工作機會也增加了。

在貨船上度過七年後,現在他的夢想藍圖則是要在他長大的小鎮上買些農地、圈養山羊和豬隻。

同時,他要求妻子將自己的照片拿給寶貝女兒看。這樣一來,在他們終能相見之際,她便會知道他是誰。